Bernard Bachelart

Si l'Union soviétique a longtemps été considérée comme la nation ayant le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 1945, les Etats-Unis sont aujourd'hui célébrés comme les grands libérateurs de l'Europe. Et le débarquement de Normandie comme le grand tournant. De fait, pour des raisons géopolitiques, la propagande occidentale s'est employée à réécrire l'Histoire. Intéressé à comprendre l'histoire globale plutôt qu'à revoir l'un ou l'autre des films emblématiques auxquelles laquelle les drames de la Seconde Guerre mondiale servent de décor, Bernard Bachelart retrace le fil caché des événements qui ont mené à la libération de l'Europe. (I'A)

Au moment de pénétrer dans le bureau du commissaire du peuple à la défense, ce fils d'un cordonnier de village promu général par le nouveau régime a de solides raisons d'être inquiet. La grande purge a fait de nombreuses victimes parmi ses camarades militaires et bien qu'en ce printemps 1939 elle semble s'apaiser, nul n'est sûr de rentrer chez lui au sortir d'un rendez-vous avec la haute hiérarchie.

Quand Vorochilov, vieux compagnon de Staline, lui annonce qu'il lui faut se préparer à un long voyage, l'officier s'imagine sans doute en route vers la Sibérie. C'est en fait à la frontière mongole qu'il doit se rendre pour une mission d'inspection. Quelques jours plus tard, Moscou est si satisfait de son travail qu'on donne à ce Joukov, alors méconnu, son premier haut commandement en vue d'une grande bataille.

C'est qu'aux yeux du Kremlin, les avancées militaires japonaises en Mongolie depuis la Mandchourie (conquise par Tokyo depuis 1931) sont stratégiquement angoissantes au moment où les dangers augmentent à l'Ouest. Plusieurs semaines auparavant, Hitler a violé son engagement de Munich en s'emparant du reste de la Tchécoslovaquie. Nous savons aujourd'hui que la guerre était inévitable depuis 1937, lorsque Hitler avait déclaré à ses exécutants qu'il fallait absolument la lancer avant 1943, avant que le réarmement franco-anglais n'annule l'avance prise par ses arsenaux. L'excellent réseau d'espions de Staline le lui avait-il révélé ? 1 On sait seulement que le maitre du Kremlin avait en 1931 déclaré dans un discours mémorable que la faiblesse du pays qu'il dirigeait l'avait amené à subir des invasions répétées au cours de l'histoire et qu'il avait 10 ans pour se renforcer sinon il subirait de nouveau ce sort. Le dictateur traduisit sa pensée en politique d'industrialisation à marche forcée, sans jamais se laisser freiner par le cout humain tragique de son entreprise.

C'est ainsi que Joukov dispose cet été 39 près de la rivière Khalkhin Gol d'une artillerie puissante et des moyens de transport sortis des nouvelles usines soviétiques. Se fiant totalement à la valeur de leurs troupes, les généraux de l'armée japonaise du Kwantung lancent plusieurs séries d'attaques au fil des semaines. Les premiers échecs puis l'annonce de la signature du pacte germano-soviétique le 23 aout 1939 brisent l'enthousiasme à Tokyo. Pourquoi s'obstiner dans un affrontement mal entamé et dont les perspectives sont de toute façon fort limitées par ce revirement de l'Allemagne, qui l'empêcherait de se joindre à une entreprise nippone de conquête en URSS ?!

L'armée du Kwantung obtient l'autorisation de tenter encore d'ultimes attaques. Les répliques habiles de Joukov convainquent Moscou de sa valeur et sonnent le glas de toute ambition japonaise face à l'armée rouge.

Le tournant stratégique le plus déterminant de la guerre

Cet arrêt forcé de l'offensive japonaise aux rives de la Khalkhin Gol discrédite à Tokyo la faction anti-Nord, partisane d'une expansion dans cette direction, et place les rênes de la stratégie nippone dans les mains de la faction anti-Sud.

Leurs opérations militaires menées dès 1931 en Mandchourie puis étendues à plusieurs autres provinces chinoises à partir de 1937 avant de s'aventurer en Mongolie n'avaient pas fourni au Japon les ressources naturelles dont il manquait, surtout le pétrole. L'expansion vers le Sud est plus prometteuse, mais amènera les forces japonaises dans la chasse gardée des puissances occidentales.

Pendant ce temps, en Europe et outre-Atlantique

La victoire écrasante de l'armée allemande en mai-juin 40 est bien connue, mais beaucoup moins l'impasse stratégique où se trouve Hitler suite à ce succès. Faute des moyens aériens et maritimes nécessaires à l'invasion d'une Angleterre maintenant déterminée à refuser toute négociation après avoir tant cédé au cours de l'entre-deux-guerres, l'Allemagne est lancée dans une guerre longue, très défavorable à ce pays dépourvu de grandes ressources naturelles, en particulier en combustibles liquides. À la veille du conflit, la production de pétrole des USA exprimée en milliers de barils par jour est de 3.466, celle de l'URSS de 572, celle de l'Iran 214 et celle de la Roumanie de 132. Ce dernier pays devra la céder à l'Allemagne de 1940 à 1944. Ce sera de loin la première ressource en carburant du IIIe Reich.

Battue, la France n'est plus en mesure de défendre sa colonie d'Indochine, dès lors proie tentante pour le Japon.

Cette même année, l'adversaire de Roosevelt à l'élection présidentielle l'accuse de planifier secrètement l'entrée de l'Amérique dans la guerre. La réponse est claire, sous forme d'engagement à ne jamais envoyer de garçons américains se battre dans des guerres à l'étranger, mots évidemment rapportés aux dirigeants à Berlin et à Tokyo.

Une décision stratégique fatale, mais bien dans la doctrine de son auteur

En décembre 1940 Hitler ordonne à son état-major de préparer l'invasion de l'URSS pour l'année suivante. Cette trahison du pacte signé un an auparavant correspond au projet d'expansion à l'Est longuement traité dans « Mein Kampf ».

Les comptes-rendus des réunions publiés plusieurs décennies après montrent que les généraux partagent alors l'optimisme de leur Führer. Le mépris total de celui-ci pour le pouvoir « judéo-bolchevique » et son dédain pour les peuples slaves explique sa conviction d'un écroulement de l'URSS en quelques semaines.

Le 2 mai 41, son acolyte Goering préside une séance qui trace les lignes d'un plan de famine destiné à diminuer de 40 % la population des futures conquêtes pour faire de la place aux colons allemands, futurs maitres des survivants.

C'est le 22 juin que débute, la plus grande opération militaire de tous les temps : «Barbarossa». Les premières semaines, l'avance foudroyante de leurs armées conforte les dirigeants allemands dans leur optimisme. L'un d'un écrit qu'en quinze jours la guerre est déjà gagnée. Mais, progressivement la résistance se raidit. Elle se manifeste d'abord sur des points fortifiés isolés tenus avec le dernier acharnement ; par l'action de petits groupes de partisans derrière le front ; par une vague d'engagements dans l'armée rouge ; par la politique de la terre brulée devant l'avance allemande. Hitler imaginait le pouvoir « judéo-bochevique » se disloquer à la première offensive de ses forces. L'inverse se produit : un organe (le GKO) de coordination chapeautant et coordonnant les domaines économiques, militaires et politiques liés à la guerre est créé. Un gigantesque déménagement des industries, des ouvriers et de leurs familles est organisé pour mettre les usines à l'abri dans l'Oural. Des historiens ont affirmé que les nombreux crimes de masse allemands en URSS ont fortement contribué à cette mobilisation de toutes les couches de la population et que ce comportement ignoble inspiré par la doctrine raciste du IIIe Reich est donc une des causes de sa défaite finale.

Le mois de décembre 41, ses tournants et leurs mythes

Au cours de cet été où son allié allemand se répand dans l'immensité soviétique au prix de pertes de plus en plus lourdes, le Japon s'avance lui aussi dans un engrenage fatal. La France affaiblie par sa déroute de l'année précédente n'effraye plus Tokyo, qui décide d'intervenir dans sa colonie d'Indochine dans l'espoir de bloquer les lignes d'approvisionnement chinoises. Washington réagit en bloquant les avoirs japonais et l'exportation de pétrole vers le Japon. Le pouvoir nippon ne dispose que de réserves limitées d'hydrocarbures, il doit soit céder soit jouer son va-tout.

Le 5 décembre l'Armée soviétique lance une puissante contre-offensive devant Moscou. Joukov a saisi le moment où l'attaque allemande s'épuise pour envoyer les réserves accumulées depuis des semaines assaillir l'ennemi. L'examen des notes des généraux allemands et des relevés météo réfute totalement un mythe tenace 2. La cause de l'échec germanique n'est pas un hiver précoce, mais bien le manque de moyens logistiques, l'usure du matériel et l'épuisement des troupes, bref la conséquence de l'énorme sous-estimation des difficultés lors de l'élaboration de Barbarossa, explicable essentiellement par le racisme envers les Slaves et les juifs.

Deux jours plus tard, l'aviation japonaise attaque par surprise la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. Un mythe persistant y voit une grande victoire nippone. C'est entièrement faux, les deux porte-avions n'y sont pas ce jour-là et les autres vaisseaux sont en bonne partie préservés par les quais. Les réserves de carburant restent intactes. Le nationalisme aveugle a convaincu un clan militariste japonais que les Américains seraient effrayés par la violence de cette agression et la disparition d'une partie de leurs forces navales, et consentiraient à des concessions. Le lendemain, le discours vengeur de Roosevelt est acclamé avec un même enthousiasme par ses partisans et ses adversaires. L'amiral Yamamoto avait promis à l'empereur six mois de victoires, laissant ainsi aux civils la charge d'obtenir une paix satisfaisante pendant ce délai. Mais la réaction unanime du peuple américain et de ses dirigeants ne laisse aucune illusion : comme l'Allemagne, le Japon est engagé dans une guerre longue, pour laquelle les deux complices se savent en très mauvaise posture à cause de leur manque de matières premières, en particulier le pétrole.

L'espoir change de camp, les mythes se multiplient

L'initiative appartient à l'Allemagne au cours de l'été 42. Tant en Union soviétique qu'au sud de la Méditerranée, ses troupes avancent vers le Moyen-Orient. Le mythe le plus répété concerne l'affrontement le plus long et le plus acharné des guerres du IIIe Reich. Non, ce n'est pas son nom qui vaut à Stalingrad d'être au centre de la grande bataille de la Volga, qui fera entre un et deux millions de morts en 200 jours.

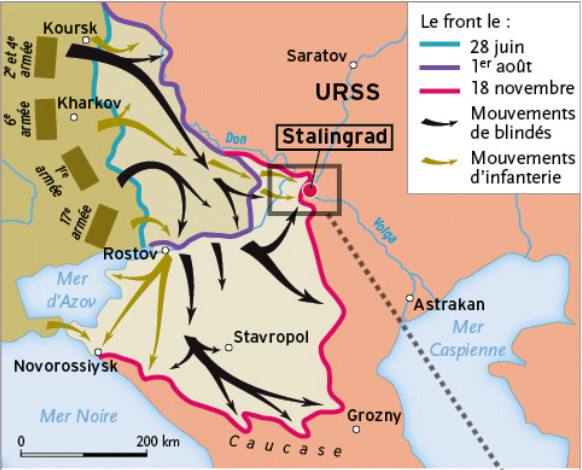

Grande ville industrielle, Stalingrad apparait sur le schéma ci-dessus à l'endroit où la Volga forme une boucle qui la rapproche du Don. Sa capture devrait donc permettre aux Allemands de diminuer la production de guerre soviétique, de bloquer le transport sur la principale artère maritime de leur adversaire et de contrôler l'étroit passage entre les deux fleuves, vital pour la partie de leur armée en route vers le Caucase. C'est dans ce massif montagneux que s'extrait la majeure partie du pétrole produit de ce côté-ci de l'Atlantique, objectif majeur de l'armée allemande cette année 1942. C'est là qu'elle est arrêtée dès l'été, empêchée par le terrain et la résistance soviétique acharnée d'atteindre Bakou.

Le 8 novembre, les Anglo-saxons débarquent en Afrique du Nord, dans le dos des Allemands de l'Afrikakorps et de leurs alliés italiens, détruisant leur ligne de retraite et tout espoir d'atteindre les champs de pétrole de l'Iran, très utilisés par les Britanniques.

Le lendemain, à Munich, Hitler clame sa victoire. Stalingrad est à 90 % conquise et plus aucun bateau ne remontera la Volga. Il ne reste, insiste-t-il, que quelques ilots de résistance à réduire. Ni lui ni personne dans le camp allemand ne voit venir la tempête qui s'abattra 10 jours plus tard, par le déclenchement de la première des offensives qui mèneront en 72 heures à l'encerclement de la VIe armée de Paulus dans Stalingrad. Quelques semaines plus tard, le groupe d'armées parti vers le Caucase doit se retirer, anéantissant définitivement tout espoir aux Allemands de bénéficier de ses ressources pétrolières.

La capitulation de la 6e armée le 2 février 1943 inspire Goebbels, grand maître de la propagande. « Ces hommes sont morts pour que l'Allemagne vive ! » clame-t-il pour donner en exemple les héros qui auraient tous accepté le sacrifice suprême. Ses collègues soviétiques ne manquent pas de réfuter ce mythe en diffusant les images de longues colonnes de germains prisonniers.

L'effet sur le moral du peuple allemand et de ses alliés est considérable. En Italie, en Hongrie et en Roumanie, des tentatives débutent pour sortir de cette guerre où l'alliance avec le IIIe Reich les a menées. Ces trois pays limitent très fort leur participation au conflit en URSS.

Loin de nous exposer l'ensemble stratégique et politique qui fait de Stalingrad le principal tournant de la 2e guerre, les médias et la filmographie occidentaux multiplient la diffusion de mythes. Hitler aurait été obsédé par la ville à cause de son nom, les renforts soviétiques seraient arrivés désarmés dans la ville, le major allemand Konig aurait perdu la vie au terme de son duel avec le tireur d'élite Zaitsev. Tout cela est infirmé par l'analyse des archives des deux camps. Le major Konig est curieusement devenu une vedette de la relation cinématographique occidentale de la bataille alors qu'il s'agit d'une invention soviétique pour glorifier l'action des tireurs embusqués soviétiques.

La grande décision se prend très loin de l'Europe occupée

Juillet 43 voit la dernière grande offensive allemande à l'Est. Hitler mise sur une arme miracle : la nouvelle génération de blindés que les usines du Reich fournissent. Pendant plusieurs jours, les divisions Panzer rongent les défenses soviétiques autour de Koursk, mais dès le 13 juillet, elles doivent se préparer à la contre-offensive soviétique qui s'annonce. Elles ne reprendront plus jamais l'initiative.

C'est ce qui explique la réaction tardive et minime de Berlin au débarquement allié en Sicile le 10 juillet. Le Führer n'a plus assez d'hommes et d'armes pour faire face aux menaces sur plusieurs fronts.

À l'été 43, les forces aériennes et navales alliées prennent le dessus sur les meutes de sous-marins allemands, éliminant la menace qui pesait sur les liaisons maritimes à travers l'Atlantique depuis le début de la guerre, à destination de la Grande-Bretagne et aussi de l'URSS. Les USA fabriquent à l'époque entre 45 et 50 % de la production industrielle mondiale. Dans les ports anglais et russes vont arriver d'énormes quantités de matériel américain prêté aux alliés, les trois quarts pour les armées britanniques, le reste pour l'armée rouge. Cet apport augmentera fortement la mobilité des troupes soviétiques, leur permettant dès 1944 d'avancer par grands bonds vers l'Allemagne.

La situation de l'Allemagne à l'automne 43 est désespérée. Environ trois millions de soldats allemands sont déjà morts face à l'armée rouge, que le IIIe Reich freine en lui opposant la grande majorité de ses forces. Une partie de celle-ci est aussi maintenue en Italie face aux Anglo-américains. La pénurie de carburant est un problème croissant pour la Luftwaffe, les véhicules et les divisions panzers.

Roosevelt, Churchill et Staline ensemble pour la première fois

Téhéran est le théâtre en novembre 43 de ce sommet. Staline réclame une nouvelle fois l'ouverture d'un front en Europe l'Ouest pour soulager ses armées. Certains affirment qu'il est moins pressant à ce sujet depuis que l'armée rouge a définitivement pris le dessus sur ses adversaires allemands. Churchill plaide toujours pour une stratégie indirecte, à savoir passer à travers l'Italie et les Balkans pour atteindre l'Allemagne par le Sud. L'intérêt du dictateur géorgien est de préserver l'outil militaire soviétique, celui de l'Anglais est de préserver le contrôle des routes maritimes de l'Empire britannique. Roosevelt, lui, a reçu l'avis de son chef d'état-major, le général Marshall : les Etats-Unis se retrouveraient en très mauvaise situation stratégique si l'Europe tout entière était libérée des Allemands par l'armée rouge. De nos jours, d'influents géostratèges américains soutiennent toujours la nécessité absolue d'éviter que les capacités industrielles allemandes s'allient aux ressources naturelles et à la population russes. L'un d'eux explique publiquement que les USA ont fait deux fois la guerre pour empêcher une telle situation 3.

C'est ainsi que la convergence d'intérêts entre le Kremlin et la Maison-Blanche fixa le choix de la côte atlantique française pour l'offensive anglo-américaine contre le IIIe Reich. Pour éviter que des armées allemandes ne reviennent d'Union soviétique combattre les forces alliées débarquées, il est convenu que l'armée rouge lancera une grande offensive à l'époque prévue pour le débarquement.

Dans le respect des héros morts en Normandie

Il est incontestable que de nombreux soldats partirent à l'assaut des plages normandes le coeur gonflé d'idéal. D'innombrables résistants risquèrent leur vie pour permettre aux Anglo-américains de chasser les Allemands, et beaucoup la perdirent. Tous méritent notre reconnaissance éternelle. Cette gigantesque opération amphibie fut le fruit de trésors d'ingéniosité et de rigueur dans l'organisation.

Cela ne doit pas nous empêcher d'être critiques vis-à-vis de la version que nous livrent le cinéma et nos médias du débarquement. Non, il ne fut pas essentiellement américain puisque les soldats de l'Empire britannique y furent plus nombreux que ceux des USA. Non, ce ne fut pas là qu'Hitler perdit la guerre puisque les chances de l'armée allemande de remporter la partie avaient été anéanties par les défaites devant Moscou, à Stalingrad, en Afrique du Nord, à Koursk, dans l'Atlantique. Non, un échec allié en Normandie n'aurait pas permis au Reich de survivre puisque la grande alliance que ses crimes avaient réunie gagnait du terrain à l'Est et au Sud et que le manque de pétrole devait condamner à terme ses avions et ses blindés à l'immobilité. Non, ce n'est pas un destin sacré qui a mené les USA isolationnistes à entrer en guerre contre les dictatures fascistes puis à chasser les Allemands des territoires occupés, mais bien une suite d'évènements en Asie et la volonté de conserver l'Europe occidentale sous leur influence.

Quelques compléments d'information :

La Mandchourie oubliée

Grandeur et démesure de l'art de la guerre soviétique

Jacques Sapir

Joukov

L'homme qui a vaincu Hitler

Jean Lopez

Stalingrad

La bataille au bord du gouffre

Jean Lopez

Koursk 1943

Roman Töppel

Diplomatie

Henry Kissinger

Nous étions seuls

Une histoire diplomatique de la France 1919-1939

Gérard ARAUD

Les guerres de Staline

GEOFFREY ROBERTS Guerre & Histoire

N° 2, 9, 11, 78 et Hors série 3

1 Henry Kissinger mentionne le procès-verbal de cette réunion dans son ouvrage de référence « Diplomatie »

2 Les Mythes de la Seconde Guerre mondiale - Volume 2 Éditions Perrin Chapitre 5