127 ans après sa naissance, son essai "La paix" offre des réflexions d'une actualité extraordinaire pour une "restructuration" de la civilisation européenne

Par Luca Siniscalco

(article du 29 mars 2022)

« Afin que la lutte contre le nihilisme soit couronnée de succès, elle doit s'accomplir au cœur de l'individu. Tous sont impliqués, et nul ne peut se passer du remède préparé par le monde de la douleur. » C'est ainsi qu'Ernst Jünger s'exprimait dans La paix (1945), contemplatif solitaire de ce « siècle bref » qui s'est pourtant révélé si durable, chargé du lourd fardeau des idéologies et des récits dont notre époque contemporaine peine à se défaire, préférant les recycler sous des formes postmodernes de pastiche et de collage.

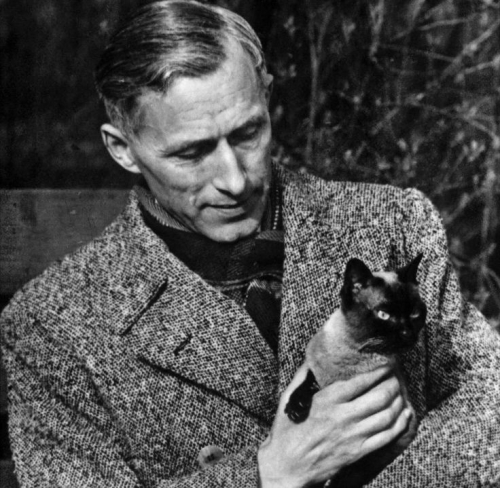

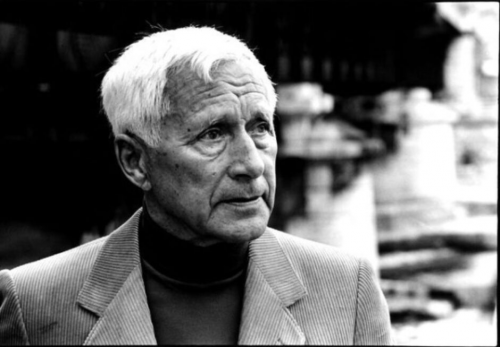

Aujourd'hui, 127 ans après la naissance de ce dandy aux multiples facettes, capable d'affronter les tempêtes d'acier et la mobilisation totale avec le même regard profond et détaché qu'il portait sur la contemplation du sacré et l'analyse du nihilisme, son œuvre continue d'offrir des perspectives d'une actualité saisissante.

La paix

Il nous semble particulièrement pertinent, dans le contexte géopolitique actuel, d'évoquer certaines idées développées dans La paix, un essai désormais introuvable en Italie, à tort considéré comme mineur, alors qu'il condense de nombreuses grandes intuitions de la pensée jüngerienne. Écrit au milieu des ruines d'une Europe déchirée par un affrontement fratricide, La paix constitue un véritable chantier d'intuitions utopiques – mais non utopistes – en vue d'une "restructuration" de la civilisation européenne. Pour Jünger, le point de départ d'un tel projet ne réside pas dans l'équilibre des puissances, mais dans la substance même de l'individu: c'est en l'homme différencié, capable de vaincre le nihilisme en le formant et en le soumettant à sa propre disposition intérieure, que réside la possibilité de fonder une Europe issue du « mariage de ses peuples », orientée vers une « liberté supérieure » par un « acte spirituel ».

La critique impitoyable de Jünger à l'égard des totalitarismes "rouge" et "noir"

Un tel projet ne peut aboutir « que si les hommes se renforcent d'un point de vue métaphysique » : c'est pourquoi la critique impitoyable de Jünger à l'égard des totalitarismes "rouge" et "noir" ne laisse pas non plus indemne la perspective libérale – « dans leur polémique contre les nihilistes, les libéraux ressemblent à des pères qui se plaignent de leurs enfants ratés, sans se rendre compte que la faute en revient à une éducation défaillante ». Autrement dit, aucune forme politique de la modernité n'échappe au nihilisme.

La victoire contre cet « hôte inquiétant » de l'Europe surviendra lorsque la décision souveraine de l'individu entrera en résonance avec l'émergence d'une « Nouvelle Théologie », capable d'une re-symbolisation organique de la réalité. C'est uniquement parmi ces « esprits qui vivent dans la totalité de la création » que la paix peut exister. Une paix imposée par le droit, la coercition ou la menace n'est qu'extérieure; la paix authentique est un exercice "intérieur", plus courageux encore que la guerre. Elle ne sera atteinte, prophétise Jünger, que si « nous savons nous affranchir de la haine et de ses divisions. L'individu est semblable à la lumière qui, en flamboyant, contraint les ténèbres à reculer ».

À 127 ans, Jünger est plus vivant que bien des morts-vivants.