Hobbes contre Kant

Michael Kumpmann

Source: geopolitika.ru

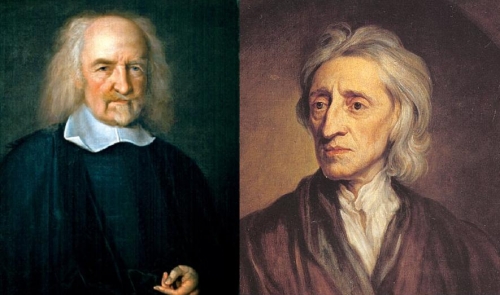

Les articles de Douguine "Chaos et principe d'égalitarisme" et "Une brève histoire du chaos : de la Grèce antique à la postmodernité" contiennent quelques idées intéressantes qui méritent d'être approfondies. En particulier, la séparation qu'il opère entre Hobbes, d'une part, et Locke d'autre part, et son explication de l'égalitarisme comme principe corrosif m'ont laissé une impression mémorable. Ces deux aspects permettent de mieux comprendre les différences au sein de la pensée libérale et la genèse du libéralisme de gauche moderne.

Dans la dichotomie établie par Douguine entre Hobbes et Locke, quatre aspects importants doivent être mentionnés. Premièrement, Locke est bien sûr l'un de ceux qui ont fait le plus pour populariser la forme moderne de l'idée que l'esprit humain est une "tabula rasa" [1]

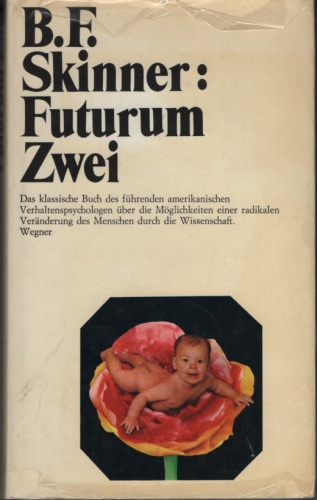

Dans le même temps, l'idée de Locke a conduit au behaviorisme en psychologie. Alors que la psychologie européenne [2]

Le psychologue B.F. Skinner a par exemple écrit l'utopie "Futurum 2"/"Walden Two", qui représente un État communiste fonctionnant sur la base d'un lavage de cerveau des citoyens du berceau à la tombe [4]. La dystopie d'Aldous Huxley "Le Meilleur des mondes" décrit les mêmes principes que le livre de Skinner, mais ici au service d'une société consumériste dirigée par une entreprise géante [5].

Le deuxième point de la théorie de la tabula rasa est bien sûr que si tout est appris et que rien n'est naturel, alors tous les besoins fondamentaux de l'homme, dont la non-satisfaction n'entraîne pas la mort directe, sont automatiquement à disposition. Cette théorie s'inscrit donc dans le concept de "vie nue" d'Agamben (Voir la politique des confinements). La résistance à la politique actuelle devient ainsi un comportement problématique pouvant être corrigé. En théorie, on pourrait même rééduquer les citoyens pour qu'ils soient heureux même dans une situation horrible [6]

Le troisième point soulevé par Douguine est que les libéraux classiques ont eu tendance à accepter le réalisme géopolitique (et certains ont encore tendance à le faire, voir Ron Paul). On est également indifférent à l'État voisin tant qu'il ne nous attaque pas. Les États-Unis étaient très isolationnistes avant la Première Guerre mondiale. La rééducation coloniale dans d'autres pays était nettement moins pratiquée que ne le faisaient les Britanniques et d'autres puissances (voir le Japon et son ouverture par Matthew Perry). Les libéraux de l'Empire allemand n'ont pas non plus nié l'existence ou la légitimité des pays voisins en raison de leur structure (le 2ème Reich s'est par exemple bien mieux entendu avec la Turquie illibérale qu'avec la France libérale). Le principe de non-agression, cher aux libertaires, est très proche de ce réalisme dans sa définition et les anarcho-capitalistes rêvent d'un système dans lequel, en théorie, une cité religieuse peut coexister avec un havre d'hédonisme, une cité industrielle, une commune de gauche, etc.

Et Douguine a raison d'insinuer que cela va à l'encontre des droits de l'homme universels de Locke. De manière frappante, le libertarien Hans Hermann Hoppe a même explicitement décrit que, dans un ordre mondial idéal, aucun droit de l'homme supérieur ne pourrait déterminer quelles lois s'appliquent sur son propre territoire et que le postulat des droits de l'homme universels et l'idée de la propriété du territoire sont en fait contradictoires.

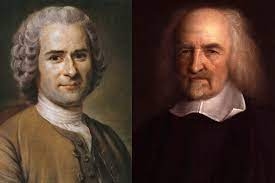

Pour le quatrième point, la dichotomie de Douguine doit être élargie. De la même manière qu'il a introduit une division tripartite dans son texte "Libéralisme 2.0", où Popper est le point central entre deux extrêmes, il est logique d'ajouter une troisième fogure à Hobbes et Locke et de placer Locke au centre. Cette troisième personne est Jean Jacques Rousseau avec son idée de l'homme bon par nature [7]

Rousseau, il faut bien sûr le dire, a agi sur de nombreux courants et pas seulement sur la première théorie politique, le libéralisme. Il est théoriquement un prédécesseur direct de Karl Marx qui s'est essentiellement basé sur les idées de Rousseau. Rousseau a exercé une grande influence sur le romantisme et, par conséquent, sur la critique de droite de la culture et de la technique.

L'impact libéral de Rousseau est cependant particulièrement intéressant ici. Dans le cas du libéralisme, Locke était un élève de Hobbes et Rousseau un élève de Locke. Locke a réuni des aspects des deux extrêmes, et Rousseau a été celui qui a mis l'accent sur l'égalité plutôt que sur la liberté, la propriété et la sécurité (Hobbes et Locke ne voyaient pas de problèmes particuliers dans l'inégalité et ont estimé que l'État devait protéger la propriété des gagnants économiques contre la colère des perdants).

Rousseau est également un précurseur de la Révolution française, qui est considérée comme l'un des points de départ les plus brutaux et les plus odieux de la modernité, en particulier par des auteurs de droite et traditionalistes comme Ernst Jünger, Julius Evola et Savitri Devi. Des critiques similaires sont également formulées par des auteurs libéraux tels que Hans Hermann Hoppe et Erik von Kuehnelt-Leddihn. Hoppe considère les événements de 1789 comme les précurseurs des excès brutaux des prises de pouvoir communistes en Russie [8]

Il est frappant de constater que de nombreux libéraux partisans de Rousseau (qui sont souvent aussi des partisans de Popper) ont une interprétation particulière des théories de Rousseau (qui n'est pas entièrement correcte, mais qui est très répandue). Cette interprétation part du principe que l'homme ne cherche généralement pas à entrer en conflit avec d'autres hommes et que les conflits ne naissent généralement que par ignorance et malentendu.

De là découle une différence cruciale qui permet de distinguer les libéraux classiques des partisans du libéralisme 2.0. C'est la raison principale pour laquelle la séparation de la théorie libérale entre Hobbes d'une part et Locke d'autre part est extrêmement logique.

La politique, on le sait, consiste à se demander quel est l'ennemi principal. Un État est fondamentalement un système qui exige du citoyen qu'il lui cède le droit de désigner son ennemi (ce que l'on appelle le monopole de la violence). Cependant, les représentants classiques du libéralisme permettent toujours au citoyen de ne pas aimer les autres citoyens. Seulement, l'État libéral classique s'acquitte de cette obligation de "faire la paix" en obligeant les gens qui ne s'aiment pas à s'éviter plutôt que de s'affronter (comme l'a écrit Roland Baader, "Le seul droit de l'homme est le droit d'être laissé en paix").

C'est là que ce que j'ai expliqué au point un (Hobbes, sublimation, etc.) devient évident. Le libéral classique reconnaît qu'il peut y avoir des conflits entre les personnes et que cela fait partie de la nature humaine et ne peut pas être changé. Il détermine toutefois des règles sur la manière dont ces conflits doivent se dérouler de la manière la plus constructive possible.

Chez les libéraux de gauche, la majorité des gens N'ont PAS le droit de NE PAS aimer les autres (c'est là qu'interviennent Locke et la construction sociale, ainsi que l'interprétation erronée de Rousseau : les libéraux de gauche croient fondamentalement que l'on peut retirer à l'homme son potentiel de conflit et que c'est une bonne chose) (ndlr: le thème d'Orange mécanique

C'est pourquoi il y a l'idée de confronter les gens le plus souvent possible aux minorités à la télévision, etc. C'est pourquoi il existe des formations anti-discrimination, etc. C'est pourquoi les libéraux de gauche se battent tant pour le contrôle des médias et soutiennent, si possible, le maintien des médias publics. C'est la raison pour laquelle ils veulent mettre en œuvre des projets comme les Drag Queen Story Hours

C'est de là que vient le fantasme erroné selon lequel le système scolaire crée une communauté colorée et tolérante où tout le monde est accepté. (Alors que les critiques de l'école eux-mêmes font remarquer depuis des décennies que le système scolaire sous cette forme favorise lui-même les dysfonctionnements tels que le harcèlement). Et pourquoi les libéraux de gauche sont si désireux de mélanger les classes sociales, etc. à l'école et rêvent de choses comme "une école pour tous" (tout en ignorant que souvent une communauté forcée, où l'on ne peut et ne doit pas éviter les gens, favorise plutôt les conflits) [12]

Le prochain philosophe mentionné par Douguine dans son article est le philosophe Emmanuel Kant, originaire de Königsberg, qui était également égalitariste. Cependant, Kant ne doit pas être considéré comme exclusivement négatif dans son ensemble. Il a par exemple établi des théories sur la perception subjective du monde [13]

Kant (et, d'une certaine manière, l'ensemble des Lumières avec lui) voulait déterminer une loi générale de la raison qui s'appliquerait pour ainsi dire à l'ensemble de l'humanité en tout temps, dans toute situation personnelle, en tout lieu, dans toute culture, etc. Et les conséquences de cette loi de la raison devraient être appliquées impitoyablement contre soi-même et les autres, sans compassion, pitié ou considération [17]

Kant considère également que tous les hommes doivent être considérés comme égaux devant la loi de la raison. Il n'est donc pas permis de privilégier qui que ce soit. On doit avoir autant de loyauté envers un inconnu ivre qui vous insulte dans le bus qu'envers ses propres parents ou conjoint. Cela dévalorise bien sûr tout lien entre les personnes, tout comme les liens soudant les communautés telles que la nation et la religion (comme le disait Freud, l'amour qui est pour ainsi dire dû à tous, sans distinction, n'a aucune valeur) [20]

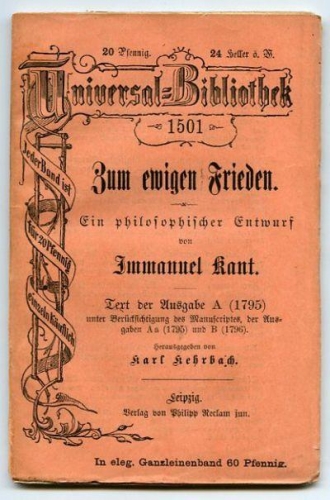

De manière appropriée, Kant a décrit dans son livre Vers la paix perpétuelle

Si l'on met en relation l'explication de Lacan sur la nécessité de "punir sans pitié les opposants à la loi éternelle", on remarque qu'une "paix forcée" doit alors régner entre tous au sein de l'ordre mondialiste, tandis que tous ceux qui remettent en question cet ordre sont automatiquement transformés en oiseaux de mauvais augure qu'il faut éliminer avec la plus grande sévérité. [23]

Notes:

[1]

Cependant, les empiristes autour de Francis Bacon enseignaient que tout était appris et qu'il n'y avait aucune idée ou pulsion innée, etc. (citation : "Rien n'est dans l'esprit qui n'ait été auparavant dans les sens"). Locke était également l'empiriste le plus influent politiquement. C'est pourquoi Locke est aussi celui qui a le plus popularisé l'idée de la tabula rasa totale.

Il n'y a rien à redire à la vision antique selon laquelle le caractère définitif de l'individu n'est formé que par l'expérience, l'éducation, le travail sur soi, etc. même s'il possède un côté instinctif. Une approche purement biologique de l'esprit humain ferait plutôt de l'homme un "animal plus évolué", pour reprendre de manière critique une formule d'Anton LaVey. Par conséquent, séparer complètement l'homme de la biologie est problématique, mais d'un autre côté, le réduire à sa seule biologie est probablement pire.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8] L'analyse de Kerry Bolton sur Trotsky et Staline est très intéressante car elle montre que Trotsky, de par son égalitarisme, était à la fois individualiste (les institutions comme le mariage, la famille, l'église oppriment l'individu et doivent donc être supprimées) et collectiviste. Cela montre que l'approche individuelle contre l'approche collective, dichotomie propre aux libéraux, est erronée. Les frontières sont souvent brouillées. L'approche "structures naturellement développées contre ordre planifié d'en haut" semble être plus décisive. Cf. counter-currents.com

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14] larvalsubjects.wordpress.com

[15]

[16]

[17]

[18] Sur ce point, je vous renvoie à mon article sur Zuse et au thème du démon de Maxwell : geopolitika.ru

[19]

[20]

[21]

[22] Voir aussi à ce sujet Yoram Harzony juedische-allgemeine.de

[23]