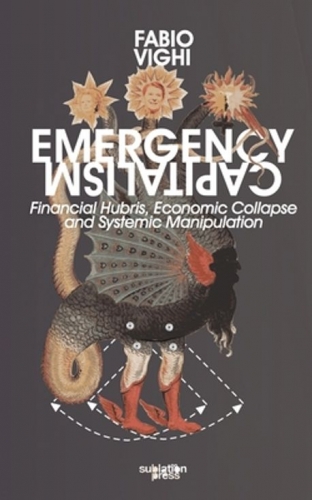

L'illusion divine de la vitesse – Critique du technocapitalisme chez Fabio Vighi

Markku Siira

Source: geopolarium.com

Fabio Vighi examine, à la lumière de la psychanalyse de Jacques Lacan, la structure de croyance dominante de l'ère technocapitaliste et applique le concept de « paranoïa réussie », qu'il décrit comme une illusion qui ne détruit pas le sujet mais, au contraire, le maintient cohérent et opérationnel.

Selon Vighi, nous sommes passés d'une compréhension cynique de la société et d'un déni fétichiste à une « illusion collective totale qui compense la décomposition inévitable de l'ordre symbolique et des liens sociaux » dans un contexte de déclin du capitalisme.

Lorsque l'ordre symbolique faiblit, l'identité ne se construit plus par l'interaction linguistique et les compromis. Elle est, à la place, installée dans des paquets prêts à l'emploi, fournis par les infrastructures numériques et le branding personnel commercialisé: « microcultures algorithmiques, étiquettes de diagnostic et modèles de personnalité téléchargeables ». Vighi insiste sur le fait que nous ne sommes pas seulement des victimes passives de la technologie, mais des « participants actifs à une illusion qui confère au technocapitalisme une autorité divine incontestée ».

Ce faux investissement lie les citoyens au système financier digitalisé et empêche qu'ils affrontent la machine automatique et dénuée de sens du capital. « Les promesses du progrès technologique et leurs contreparties symboliques » — politique identitaire, consommation éthique, greenwashing — « fonctionnent ensemble comme des illusions stabilisatrices » rendant presque impossible toute critique de la politique économique.

Aux extrêmes de cette illusion, Vighi distingue deux tendances miroir: l'accélérationnisme de droite, représenté par la pensée anglo-américaine des « Lumières obscures », et l'accélérationnisme de gauche, avec ses fantasmes nostalgiques d'humanisation.

Les deux s'appuient sur l'interprétation lacanienne de Daniel Paul Schreber—juriste allemand devenu un cas classique de psychiatrie en raison de sa schizophrénie paranoïde. Selon Lacan, la paranoïa de Schreber était contrôlable parce que « la société lui laissait de l'espace ». Cela s'est concrétisé dans le fait que Schreber a pu publier ses mémoires et que ses déclarations écrites ont été prises en compte dans le procès, donnant une légitimité sociale à son univers délirant. Par exemple, sa conviction qu'il devait se transformer en femme pour que Dieu puisse le féconder et sauver le monde a été traitée comme une revendication sérieuse au tribunal.

En appliquant cette analogie, les accélérationnistes de droite—notamment les partisans du manifeste technoptimiste de la Silicon Valley—« adoptent une posture messianique comme Schreber: ils se soumettent complètement à la puissance sacrée de la rationalité technocapitaliste ». Ils croient que l'automatisation technologique mènera à un ordre techno-féodal autoritaire, ce qui, dans leur imagination, sauvera le monde.

À l'opposé, l'accélérationnisme de gauche repose sur une illusion nostalgique selon laquelle « la force brute du capitalisme pourrait encore être domptée par des corrections éthiques » et conduirait à un paradis post-humain égalitaire. Selon Vighi, cette position refuse de faire face à la logique inéluctable de l'automatisation du capital. En pratique, les solutions proposées par l'accélération de gauche—planification algorithmique, inclusion et IA éthique—ne peuvent pas sauver le sujet humain.

Dans les deux cas, le sujet schreberien « se donne à voir à ‘l'éclat divin'—dans ce cas, aux algorithmes et au capital—et considère cette reddition comme une mission de libération et de salut ». Cette illusion repose sur un système de croyance anachronique qui ne correspond plus aux conditions objectives de l'accumulation accélérée du capital.

Vighi souligne surtout que la majorité des courants actuels de la gauche se sont retirés dans « des récits de salut technologique, de responsabilité des entreprises, de consommation éthique ou de luttes morales fragmentaires ». La critique de la politique économique a été remplacée par « des formes politiques centrées sur l'identité et des sujets individuels », où « l'opposition est construite autour du ‘faux' ou du ‘mal' de l'autre ». Cela laisse intacte la problématique centrale du capitalisme—« l'effondrement de la valorisation du travail de masse ».

Sur un plan concret, la bulle technologique se révèle être une bulle de dettes. Les entreprises technologiques américaines ont émis un nombre record d'obligations, et la dette totale des cinq grandes sociétés—Amazon, Microsoft, Apple, Meta et Alphabet—s'élève à 457 milliards de dollars. Les investissements dans l'IA, les centres de données et les services cloud sont majoritairement déficitaires—seulement environ 5% des applications d'IA déployées créent une véritable valeur—mais les prix des actions montent grâce à un optimisme spéculatif.

Par ailleurs, les fraudes sur les marchés du crédit privé se multiplient, comme les techniques de financement de dettes de type subprime récemment révélées, annonçant une nouvelle crise systémique. Ces pratiques rappellent fortement la période précédant la crise financière de 2008, lorsque des risques s'accumulaient dans des instruments financiers invisibles.

C'est précisément à cette intersection entre réalité économique et illusion psychique que l'analyse de Vighi révèle tout le mécanisme de la paranoïa. Le technocapitalisme n'est pas seulement un système économique, mais aussi un mécanisme psychologique profond: la bulle de dettes alimente l'illusion qui, à son tour, favorise la croissance de la bulle. Comme Vighi le dit: « Nous ne sommes pas tant gouvernés par le système techno-capitaliste lui-même que par la fantasme qu'il nous sauvera finalement. »

Vighi conclut avec une réflexion philosophique: seule la reconnaissance et la sortie de l'illusion peuvent ouvrir la voie à une véritable résistance. Comme dans la théorie critique, il reste ouvert aux possibles méthodes concrètes qui pourraient mener à cette prise de conscience. Le diagnostic est précis, mais le programme de traitement reste flou. Sommes-nous alors condamnés à rester fonctionnels et socialement intégrés—mais en même temps inévitablement illusoires, héritiers de Schreber dans le royaume du dieu du technocapitalisme?