Par Thomas Fazi, le 28 novembre 2025

La confrontation actuelle entre l'OTAN et la Russie n'est que le dernier chapitre d'une campagne centenaire menée par l'Occident pour affaiblir, isoler et contenir la Russie.

La guerre centenaire de l'Occident contre la Russie - Part. 1

Le "revirement" occidental contre Hitler et l'alliance avec l'Union soviétique : un cas de réalignement stratégique, et non d'éveil moral

Comme l'a montré l'article précédent, les élites politiques puissantes de Grande-Bretagne et des États-Unis ont soutenu, tout au long des années 1930, qu'Hitler pouvait être "géré" et instrumentalisé contre l'Union soviétique. Les diplomates et autres personnalités médiatiques occidentales présentaient souvent Hitler comme un "défenseur de la civilisation" face au chaos bolchevique. En ce sens, les élites occidentales n'ont pas cherché à apaiser Hitler dans les années 1930 dans le but peu judicieux d'éviter un autre conflit mondial avec l'Allemagne pour préserver la paix, comme le prétend le discours contemporain, mais parce qu'elles considéraient les nazis comme des alliés occidentaux contre un ennemi commun. À partir de 1935, de nombreuses entreprises occidentales ont par ailleurs activement soutenu le réarmement d'Hitler.

Cette politique, qui a culminé avec les accords de Munich en 1938, a donné à l'Allemagne carte blanche en Europe centrale et orientale, signifiant que tant que son agression serait dirigée vers l'est, c'est-à-dire vers l'URSS, l'Occident fermerait les yeux. Cependant, les ambitions d'Hitler ont rapidement échappé au contrôle occidental. L'occupation de la Tchécoslovaquie en 1939 a confirmé sa volonté de domination continentale, et pas seulement son anti-bolchevisme. Lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne la même année, la Grande-Bretagne et la France n'ont eu d'autre choix que de déclarer la guerre, non pas pour défendre la démocratie, mais pour préserver leur crédibilité et protéger leurs propres intérêts géopolitiques. C'est ainsi que la Seconde Guerre mondiale a débuté en Europe.

Autrement dit, ce n'est que lorsque le pouvoir nazi a menacé l'hégémonie occidentale elle-même que la politique d'apaisement s'est effondrée. Ce "changement" n'était en rien une révélation morale, mais un réalignement stratégique : Hitler a été soutenu tant qu'on l'a considéré comme un instrument contre le communisme, mais dès qu'il est devenu un concurrent impérial autonome, l'Occident s'est retourné contre lui. Si Hitler n'avait pas surjoué son rôle, l'histoire aurait pu prendre un cours très différent : nous aurions très bien pu assister à la naissance d'un empire mondial anglo-nazi anticommuniste.

Toutefois, les entreprises occidentales ont joué un rôle crucial dans la montée en puissance militaire nazie qui a finalement mené à la guerre, et nombre d'entre elles ont maintenu des liens avec l'Allemagne, même après la déclaration de guerre officielle de la Grande-Bretagne et de la France. Lorsque Hitler a lancé l'invasion de l'Union soviétique en 1941, connue sous le nom d'opération Barbarossa, plusieurs filiales américaines ont poursuivi leur production pour l'effort de guerre nazi. Comme l'a fait remarquer de manière provocante un commentateur allemand, cette guerre peut également être considérée, dans une certaine mesure, comme une guerre par procuration entre les États-Unis et l'Occident, du moins dans sa phase de planification.

L'invasion de l'URSS par Hitler a bouleversé le paysage géopolitique : l'URSS est devenue la principale force militaire à résister à l'expansion nazie, et la Grande-Bretagne (puis les États-Unis) ont compris que seule l'armée soviétique pouvait contrer la puissance de la Wehrmacht. À ce stade, ils n'avaient d'autre choix que de s'allier à l'URSS. Toutefois, l'alliance "antifasciste" de la Seconde Guerre mondiale a toujours été considérée comme temporaire et conditionnelle, une parenthèse pragmatique dans une longue croisade anticommuniste.

L'ampleur de l'opération Barbarossa, la plus importante et la plus coûteuse offensive militaire de l'histoire de l'humanité, est presque inimaginable : environ 10 millions de soldats y ont participé lors de la phase initiale. À la fin de celle-ci, en décembre 1941, plus d'un million de soldats y ont laissé la vie, dont 800 000 du côté soviétique, sans compter les millions de blessés et d'invalides des deux camps. L'invasion a ouvert le front oriental, le plus grand théâtre de guerre, qui connut des affrontements d'une violence et d'une destruction sans précédent pendant quatre ans, causant la mort de plus de 26 millions de Soviétiques, dont environ 8,6 millions de soldats de l'Armée rouge. Les ravages causés à l'économie et au pays ont été considérables : environ 1 700 villes et 70 000 villages ont été rasés.

On comprend donc pourquoi le traumatisme de l'opération Barbarossa est gravé dans la conscience collective russe et a inculqué à des générations de dirigeants russes une crainte profonde - et, pourrait-on ajouter, tout à fait justifiée - de l'agression occidentale.

L'origine de la guerre froide

Pour conforter ces craintes, l'hostilité occidentale envers la Russie a repris presque immédiatement à la fin de la guerre. Dès mai 1945, soit trois mois avant la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a en effet chargé ses chefs d'état-major d'élaborer des plans pour une attaque surprise contre l'Union soviétique, baptisée "Opération Unthinkable", prévue pour l'été de la même année. Bien que les planificateurs militaires britanniques aient rapidement conclu qu'une telle guerre était irréalisable, l'idée que les États-Unis et la Grande-Bretagne se préparaient à un éventuel conflit avec Moscou s'est rapidement imposée. Les évaluations stratégiques laissaient entendre qu'une confrontation pourrait avoir lieu au début des années 1950.

À Washington, les hauts responsables militaires et des services du renseignement ont également commencé à identifier l'Union soviétique comme le prochain adversaire des États-Unis, quelques semaines après la capitulation de l'Allemagne. En septembre 1945, le général Dwight D. Eisenhower a conçu le plan Totality, le premier dispositif d'urgence américain prévoyant une frappe atomique préventive contre l'URSS en cas de conflit. Il prévoyait de cibler une vingtaine de grandes villes soviétiques, dont Moscou, Leningrad et Kiev. L'objectif était "d'éliminer l'URSS en tant qu'État fonctionnel" avant qu'elle ne puisse reconstituer ses capacités militaires. À cette époque, les États-Unis ne disposaient que d'une poignée de bombes atomiques. Ce plan était donc essentiellement conceptuel, ou, comme on l'a affirmé par la suite, il devait avant tout être compris comme une manœuvre de désinformation destinée à intimider les Soviétiques. Il a néanmoins marqué le début d'une planification nucléaire systématique contre l'URSS.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont empressés de recruter d'anciens scientifiques et officiers du renseignement nazis pour préparer la guerre à venir avec l'Union soviétique. Dans le cadre de l'opération Paperclip, plus de 1 600 scientifiques et ingénieurs nazis ont été accueillis aux États-Unis, leur passé a été effacé et ils ont été intégrés à la NASA, à l'armée de l'air américaine et aux programmes de recherche militaire. Les programmes liés aux fusées, à l'aviation et à la médecine, jadis au service de la machine de guerre nazie, sont devenus le fondement de la suprématie technologique américaine.

En l'espace de quelques années seulement, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont pourtant renoncé aux principes convenus avec l'URSS lors de la conférence de Potsdam en 1945. Selon cet accord, l'Allemagne devait constituer un seul et même bloc économique et politique sous l'administration conjointe des Alliés. Ses forces armées et ses industries d'armement devaient être démantelées, ses institutions nazies abolies, et sa vie politique reconstruite à partir de zéro selon des principes démocratiques. L'objectif ultime était de faire de l'Allemagne une nation pacifique, unie et neutre, qui ne menacerait plus jamais l'Europe - ni la Russie.

En 1947, ces principes ont cependant été discrètement écartés, non pas par Moscou, mais par Londres et Washington. Alors que les tensions entre les puissances occidentales et l'Union soviétique s'intensifiaient, les gouvernements américain et britannique ont jugé que la démilitarisation de l'Allemagne après la guerre ne servait plus leurs intérêts stratégiques. La politique occidentale est alors passée de "contenir l'Allemagne" à "reconstruire l'Allemagne en tant que rempart contre l'Union soviétique". Les zones d'occupation occidentales ont ainsi fusionné en une zone économique, la "Bizone", en violation totale de l'engagement pris à Potsdam de traiter l'Allemagne comme un tout indivisible. Le plan Marshall et le refus occidental d'autoriser une gestion économique commune ont aggravé les divisions.

Ce revirement s'est accéléré avec la création de la République fédérale d'Allemagne (l'Allemagne de l'Ouest) en 1949, formée par les trois zones d'occupation occidentales. Les puissances occidentales ont alors ouvertement adopté la même politique qu'elles avaient condamnée pendant la guerre : reconstruire l'Allemagne comme un rempart contre la Russie. Sous la protection des États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest a été rapidement réindustrialisée et remilitarisée, puis intégrée à l'OTAN peu après. La promesse de démilitarisation et de réunification d'un agresseur vaincu s'est donc muée en la transformation de l'Allemagne en un État fer de lance d'un nouveau bloc militaire. L'esprit de Potsdam, fondé sur la sécurité collective et la coopération entre Alliés pendant la guerre, a ainsi été abandonné au profit de la logique de l'endiguement. La guerre froide avait commencé. Comme l'a écrit Jeffrey Sachs :

"Alors que les historiens débattent vivement pour savoir qui a respecté ou non les accords de Potsdam (l'Occident soulignant notamment le refus soviétique d'autoriser un gouvernement véritablement représentatif en Pologne, comme convenu à Potsdam), il ne fait aucun doute que la remilitarisation de la République fédérale d'Allemagne par l'Occident a été la cause principale de la guerre froide".

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Russie avait toutes les raisons de chercher à établir une zone tampon et à se rapprocher de régimes amis le long de sa frontière occidentale, compte tenu de l'anéantissement quasi total qu'elle venait de subir de la part de l'Allemagne - la dernière d'une longue série d'invasions occidentales -, et des nouveaux plans de guerre déjà conçus à Londres et à Washington. En effet, après le test de la première bombe atomique soviétique en août 1949, les États-Unis ont élargi leur stratégie de guerre : l'opération Dropshot, planifiée la même année, prévoyait le bombardement nucléaire massif d'environ 200 villes et cibles militaires soviétiques à l'aide de plus de 300 bombes atomiques et de 20 000 tonnes d'explosifs conventionnels. L'objectif était de détruire 85 % de la capacité industrielle de l'URSS et de paralyser sa capacité de riposte. Le plan prévoyait également une invasion terrestre ultérieure de l'URSS par les forces américaines et de l'OTAN. Comme le souligne le politologue allemand Hauke Ritz dans son ouvrage Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas (Du déclin de l'Occident à la réinvention de l'Europe) :

"Si l'URSS avait renoncé à sa présence en Europe de l'Est alors que les États-Unis consolidaient leur position en Europe de l'Ouest, comme cela s'est produit après 1989, l'expansion de la sphère d'influence américaine vers l'Est se serait simplement produite des décennies plus tôt. Dans cette optique, la présence soviétique en Europe de l'Est après 1945 s'apparente davantage à une mesure défensive qu'à la réalisation d'un objectif déclaré de politique étrangère".Néanmoins, "l'objectif de la Russie n'a jamais été de contrôler l'Europe de manière permanente", affirme Ritz, "mais plutôt d'établir un partenariat à long terme qui soit bénéfique pour les deux parties axé sur l'équilibre des pouvoirs".

C'est pourquoi l'Union soviétique, même sous Staline, était disposée à envisager la réunification allemande, à condition que le nouvel État reste neutre. Selon Moscou, la création de gouvernements socialistes en Allemagne de l'Est et dans toute l'Europe de l'Est relevait également de la négociation.

Cependant, la position occidentale ne laissait guère la place au dialogue : au début des années 1950, l'antifascisme, discours de la victoire alliée par excellence, a été supplanté par l'anticommunisme en tant qu'idéologie unificatrice de l'Occident. À cet égard, la création du BND, les services de renseignement allemands d'après-guerre, par la "Gehlen Organisation", un réseau du renseignement créé juste après la guerre par les États-Unis et dirigé par Reinhard Gehlen, ex-chef des services de renseignement du front est de Hitler, est particulièrement révélatrice. Cette organisation, qui comptait des centaines d'anciens officiers nazis et de la Wehrmacht, dont de nombreux criminels de guerre, est devenue le pilier des services du renseignement ouest-allemands et l'une des principales antennes de la CIA sur l'URSS au début de la guerre froide. Les mêmes hommes qui avaient traqué les résistants en Europe de l'Est fournissaient désormais à Washington des informations sur les activités soviétiques, souvent exagérées ou fausses, mais politiquement utiles. Le parfait exemple de la manière dont les États-Unis ont intégré de nombreuses anciennes structures nazies dans les services du renseignement de défense de l'Allemagne de l'Ouest, puis de l'OTAN.

Les États-Unis ont continué à élaborer des plans de guerre nucléaire contre l'URSS. L'OTAN et l'Allemagne de l'Ouest s'y étaient désormais associés. L'exercice de l'OTAN de 1955, baptisé "Carte Blanche", en est un exemple particulièrement effrayant : il simulait le largage d'environ 335 bombes nucléaires tactiques sur les forces "ennemies" en progression et des cibles en Allemagne de l'Ouest. Selon l'évaluation de l'OTAN elle-même, les "résultats" auraient été catastrophiques : on estimait que 1,7 million de civils allemands auraient été tués et 3,5 millions blessés, rien qu'en Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire sur le territoire même de l'OTAN. Ceci montre à quel point les États-Unis considéraient l'Europe non pas comme un allié à protéger, mais comme une zone tampon à sacrifier en cas de guerre avec l'Union soviétique.

L'antagonisme des États-Unis et de l'Occident à l'égard de l'Union soviétique trouvait en partie son origine dans les mêmes craintes géopolitiques qui ont longtemps alimenté l'hostilité occidentale envers la Russie elle-même : l'existence même d'une Russie puissante et indépendante, désormais incarnée par l'Union soviétique, constituait un obstacle aux ambitions stratégiques de Londres et de Washington. Parallèlement, le refus américain de démilitariser l'Europe ou d'apaiser les tensions avec Moscou était motivé par des considérations géopolitiques évidentes. En maintenant l'Europe dans une impasse militarisée avec l'URSS, les États-Unis pouvaient justifier une présence militaire permanente sur le continent, exercer un contrôle de facto sur la politique étrangère de leurs alliés européens via l'OTAN, et maintenir l'Europe, et l'Allemagne en particulier, hors de portée de la Russie. À cet égard, il est révélateur que l'Allemagne n'ait signé aucun traité de paix officiel avec l'URSS avant 1990.

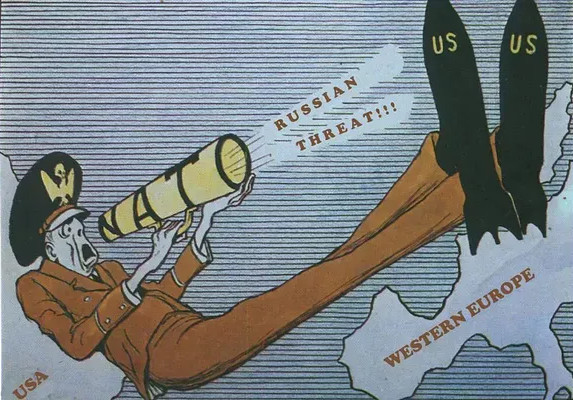

Cette stratégie exigeait d'exagérer en permanence la menace russe, alors même que George F. Kennan, le spécialiste américain de l'Union soviétique, affirmait à la fin des années 1940 et au début des années 1950 que l'Union soviétique ne cherchait pas à conquérir militairement l'Europe occidentale et que les États-Unis devraient privilégier un règlement négocié et un retrait mutuel des troupes plutôt qu'un affrontement militaire permanent.

Les États-Unis, engagés dans une stratégie d'endiguement de la Russie, ont également activement promu l'intégration européenne comme bouclier contre l'Union soviétique. L'un des principaux vecteurs de cette politique était l'American Committee on United Europe (ACUE), fondé en 1948 par d'anciens agents de l'Office of Strategic Services (OSS), le service du renseignement américain pendant la Seconde Guerre mondiale, dont William Donovan et Allen Dulles, qui devint par la suite le puissant directeur de la CIA. L'ACUE était une organisation écran de la CIA qui acheminait secrètement des fonds du gouvernement américain et des services du renseignement vers des mouvements et des personnalités politiques favorables à la construction européenne.

Par son intermédiaire, Washington a financé et coordonné des groupes tels que le Mouvement européen, dirigé par des personnalités telles que Winston Churchill, Paul-Henri Spaak et Konrad Adenauer, ainsi que le Conseil de l'Europe et les premiers pas vers la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a donné naissance à l'UE. L'objectif était clair : une Europe occidentale unie et capitaliste, capable de résister à l'influence communiste, alignée économiquement sur les États-Unis et subordonnée militairement à ces derniers par le biais de l'OTAN. Dans cette perspective, l'intégration européenne était moins l'expression spontanée de l'unité continentale qu'un projet de guerre froide conçu pour renforcer l'Europe occidentale contre l'URSS et empêcher l'émergence de forces politiques neutres ou indépendantes.

Les élites d'Europe occidentale avaient bien sûr leurs propres raisons de s'opposer à l'URSS. Si cette position pouvait sembler rationnelle du point de vue de l'establishment économique et politique, elle s'est avérée tragique pour l'Europe elle-même, occupée par les deux grandes puissances et divisée entre l'Est et l'Ouest à la fin de la guerre.

La guerre froide culturelle

Cependant, au-delà des calculs géopolitiques, la nature socialiste de l'URSS a évidemment introduit une dimension culturelle et idéologique forte dans la confrontation, qui ne se résumait pas à l'affrontement moral entre "démocratie" et "autoritarisme" que la propagande occidentale dépeignait à l'époque. D'un point de vue idéologique, les élites occidentales, et en particulier américaines, s'opposaient à l'Union soviétique pour les mêmes raisons qu'elles s'étaient opposées à la Russie révolutionnaire en 1917 : pas parce qu'elle menaçait la liberté et la démocratie, mais parce qu'elle menaçait les fondements idéologiques de leur propre pouvoir.

À la fin des années 1940, une grande partie du continent eurasiatique - non seulement l'Union soviétique et ses alliés d'Europe de l'Est, mais aussi, depuis 1949, la République populaire de Chine - était gouvernée par des régimes socialistes qui ont aboli la propriété privée, ainsi que l'emprise politique de l'oligarchie. Et ce, sur le continent que les Britanniques avaient déjà identifié comme le plus influent au monde sur le plan géopolitique. Cela représentait un défi direct à l'ordre social du monde capitaliste, où richesse et influence politique vont de pair. La présence de grands États socialistes ayant aboli la propriété privée des moyens de production constituait une menace directe pour le pouvoir des oligarchies occidentales qui, depuis toujours, cherchaient à dissimuler leur domination en faisant croire que démocratie et inégalités économiques pouvaient coexister. Comme le fait remarquer Ritz à juste titre :

Les grandes familles fortunées américaines et l'élite intellectuelle du pays, imprégnées du mythe de la liberté, ne pouvaient accepter l'existence d'une vaste zone géographique s'étendant de la côte Pacifique au cœur de l'Europe, où le pouvoir de l'argent serait limité, où les oligarques et les financiers perdraient toute influence sur la politique et disparaîtraient même en tant que classe. Conscients que leur propre position privilégiée dépendait de la garantie qu'un tel exemple ne crée pas de précédent, ils ont fait de la lutte contre l'Union soviétique la priorité de la politique américaine.

En ce sens, la guerre froide était à la fois une contre-révolution idéologique et une lutte géopolitique, une campagne mondiale pour garantir que l'expérience socialiste reste confinée et que le modèle occidental de "démocratie" capitaliste demeure l'unique ordre politique légitime.

Cette lutte idéologique a eu lieu dans le monde entier, mais elle n'a nulle part été plus flagrante qu'en Europe, où les États-Unis ont lancé une offensive culturelle et idéologique massive contre le socialisme démocratique occidental. Dans les années 1950, le libéralisme était largement discrédité en Europe, car il était associé aux crises capitalistes et à la tendance à dériver vers le fascisme lorsque les élites se sentaient menacées, tandis que les idées "socialistes" - tant laïques que religieuses - étaient profondément ancrées dans la culture politique et éthique du continent.

"En Europe occidentale, l'idée d'une société socialement juste occupait une place centrale dans la conscience des Européens. En effet, les sociétés européennes s'apparentaient à des sociétés semi-socialistes et semi-conservatrices", selon Ritz.

Le paysage culturel de l'Europe d'après-guerre était donc naturellement favorable à l'Union soviétique, du moins sur le plan idéologique. En réponse, Washington a déployé des ressources considérables pour imposer son hégémonie culturelle sur le continent. Grâce à Hollywood, à la culture de consommation émergente et à des institutions telles que le Congrès pour la liberté culturelle - un réseau d'écrivains, d'artistes et d'intellectuels parrainé par la CIA -, les États-Unis ont promu l'idée que seul le capitalisme libéral pouvait garantir la liberté, cherchant ainsi à discréditer le socialisme en tant qu'idéologie intrinsèquement autoritaire.

Pourtant, du point de vue américain, cette campagne ne visait pas seulement à vaincre une idéologie rivale. Elle entendait également redéfinir l'identité européenne elle-même. Pour justifier leur domination sur l'Europe occidentale - et la réalité sans précédent d'un continent effectivement "géré", pour la première fois de son histoire, par une puissance extérieure -, il fallait intégrer l'Europe à une nouvelle communauté imaginaire : "l'Occident". À cette fin, la politique culturelle américaine devait redéfinir l'Europe à l'opposé de ses propres traditions. Comme l'explique Ritz,

"au lieu de renforcer l'Europe et de conclure un partenariat avec ses pays les plus influents - en s'appuyant sur une référence commune au patrimoine culturel européen -, les États-Unis ont cherché à remplacer progressivement l'identité européenne par une identité occidentale, puis américaine".

Ce projet impliquait également de rompre les liens culturels entre l'Europe et la Russie. En ce sens, "l'Occident" n'a jamais été une entité naturelle ou organique, issue d'une géographie ou d'une culture commune, mais plutôt une construction stratégique, une fiction géopolitique conçue pour consolider l'hégémonie américaine.

Les résultats ont été impressionnants. En Europe occidentale, les États-Unis sont parvenus à détourner l'attention de la gauche de la question des classes et de l'impérialisme pour la focaliser sur l'anticommunisme et les droits individuels. L'influence culturelle occidentale a même érodé la confiance dans le projet socialiste lui-même, y compris au sein de l'Union soviétique. Ainsi, même si la guerre froide est aujourd'hui principalement considérée comme une confrontation militaire et économique, son enjeu décisif - et celui sur lequel l'Occident a finalement triomphé - était la sphère politico-culturelle.

Comme le souligne Ritz, aucune contrainte économique insurmontable n'a poussé l'URSS à abandonner le socialisme. La véritable cause tient au succès de l'Occident à établir son hégémonie culturelle. Dans les années 1980, l'élite soviétique avait perdu toute foi en sa mission historique. Du point de vue occidental, cet effondrement interne a marqué le triomphe d'une stratégie culturelle planifiée plusieurs décennies auparavant. Ce qui a débuté au début des années 1950 comme une campagne défensive contre l'influence croissante des idées socialistes s'est transformé, dans les années 1980, en une normalisation du capitalisme libéral comme ordre naturel.

L'effondrement de l'URSS en 1991 a donc non seulement mis fin à la guerre froide, mais aussi à un conflit mené par l'Occident contre le communisme depuis 1917. Au cours de ces décennies, la stratégie occidentale a obéi à un principe directeur unique et cohérent : contenir l'URSS et préserver la domination capitaliste face au spectre de la révolution socialiste, par tous les moyens nécessaires. L'histoire du XXè siècle révèle que l'anticommunisme n'a pas constitué une réaction à l'autoritarisme, mais en a été la logique sous-jacente, justifiant ainsi le sabotage de la révolution russe, la complaisance envers le fascisme, son financement, la réhabilitation des structures du pouvoir nazi après-guerre et la militarisation du capitalisme mondial sous la houlette des États-Unis.

Pourtant, la confrontation entre l'Occident et la Russie est bien antérieure à la révolution bolchevique, et c'est pourquoi la chute de l'Union soviétique n'y a pas mis fin.

Fin de la deuxième partie. À suivre...

Traduit par Spirit of Free Speech