La guerre en Ukraine menace la doctrine Monroe

De la crise des missiles cubains à la crise des drogues vénézuéliennes

Adrian Severin

Source: estica.ro

Récemment, un petit bateau de pêche, naviguant sous pavillon vénézuélien dans la région des Caraïbes, a été coulé par les forces armées américaines, au motif qu'il aurait été impliqué dans le trafic de drogue.

L'embarcation se trouvait loin des eaux territoriales américaines. Personne ne l'avait inspectée au préalable. Il n'existe aucune preuve de son implication dans le trafic de substances interdites. L'action consistant à le couler ne s'est pas basée sur un mandat émis par une institution nationale ou internationale neutre, compétente dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Les autorités américaines, qui ont pour objectif officiel la lutte contre les narcotrafiquants, ont elles-mêmes confirmé que le Venezuela, contrairement au Mexique et à la Colombie, n'est pas dans leur collimateur. La position géographique et le régime politique du Venezuela ne placent pas ce pays sur la carte des États qui soutiennent ou tolèrent la production et/ou le commerce de drogues, comme le font le Mexique et la Colombie.

Alors, de quoi s'agissait-il ? Pour les États-Unis, cette démonstration de force avait deux objectifs.

D'une part, elle voulait réaffirmer son statut, en principe, d'unique gendarme de l'hémisphère occidental, prêt à intervenir militairement contre quiconque trouble ou remet en question son ordre.

D'autre part, l'administration Trump cherchait un prétexte pour lancer une « opération militaire spéciale » (pour reprendre la formule si décriée du Kremlin concernant l'intervention en Ukraine) contre le Venezuela, sous prétexte qu'il serait la source, le complice et le facilitateur du trafic de drogue, identifié comme une menace pour la sécurité des États-Unis – qui sont le marché de consommation ciblé. Par conséquent, le Venezuela menace la sécurité des États-Unis ! Quel autre motif de guerre pourrait-on trouver ? Bien sûr, pas une guerre d'agression, comme celle de Poutine en Ukraine, ni une guerre préventive, comme celle de Netanyahu contre l'Iran, mais une guerre défensive (sic !).

Ainsi, la flotte militaire américaine a été mobilisée en direction du Venezuela, avec pour objectif, entre autres, le changement de régime politique vénézuélien. Au-delà des anciennes critiques idéologico-politiques formulées contre le président Nicolás Maduro, concernant le caractère non démocratique de son gouvernement, des accusations pénales ont été formulées, justifiant une sorte de mandat d'arrêt à l'image de celui utilisé dans le passé lors de l'intervention militaire nord-américaine au Panama, qui a conduit à l'arrestation et à la condamnation à la prison du président panaméen Manuel Noriega aux États-Unis (Dans le cas de ce dernier, l'intérêt pour le trafic de drogue comme source de financement de son régime autoritaire pouvait sembler plausible, mais pour le président d'un pays stable, bénéficiant de revenus pétroliers, l'idée d'une implication dans le commerce de stupéfiants, produits dans d'autres pays, est absurde.)

Le comité Nobel a également contribué à la mise en scène en attribuant le prix de la paix, au détriment même de la candidature de Maria Corina Machado, leader de l'opposition vénézuélienne, que Washington a déclarée gagnante de l'élection présidentielle… sur la base d'enquêtes d'opinion. Cela, après que le « mandat » présidentiel attribué par les États-Unis, à Juan Guaido, a expiré – tout comme son mandat. (Selon les règles de l'ère de la « post-vérité », Wikipédia mentionne Guaido comme « président en exercice » (Acting President) pour la période 2019-2023.)

Pour prouver que la récompense était amplement méritée, la lauréate du prix Nobel et progressiste mondial a annoncé que, dans le cadre du « passage juste et pacifique de la dictature à la démocratie », elle prévoit de privatiser les ressources pétrolières du Venezuela au profit des multinationales américaines.

Au-delà de l'attraction irrésistible exercée par ses vastes réserves de pétrole, le Venezuela est dans le collimateur des États-Unis/CIA en raison de son refus obstiné et ostentatoire de se soumettre à l'agenda géostratégique des États-Unis en Amérique centrale et du Sud. Ainsi, il constitue, avec Cuba, un « mauvais exemple » pour les autres États latino-américains. Un exemple intolérable pour Washington, qui doit être rapidement éliminé; manu militari si nécessaire.

Ce qui a suivi fut néanmoins un événement d'une importance historique à laquelle peu de gens s'attendaient. Le Venezuela a demandé l'aide de la triade stratégique eurasiatique formée par la Russie, la Chine et, étonnamment, l'Iran. En réponse, la Russie a envoyé plusieurs navires de sa flotte dans les eaux vénézuéliennes pour se placer entre l'État menacé et les forces navales déployées là-bas par Washington. De plus, jour après jour, heure après heure, la Russie, avec la Chine, a fourni un armement sophistiqué capable de porter la capacité de défense du Venezuela à un niveau comparable à la menace qui pèse sur lui. En d'autres termes, des États tiers hors de l'hémisphère occidental sont intervenus dans un différend entre les États-Unis et un État latino-américain.

Cela constitue une défi explicite et manifeste à la doctrine Monroe, vieille de plus de deux siècles (formulée par le président américain James Monroe en 1823), selon laquelle toute intervention d'une puissance extérieure à l'hémisphère occidental dans la résolution de différends politiques impliquant des nations latino-américaines est considérée comme une action hostile à l'égard des États-Unis et justifie une réaction militaire. Plus tard, le président Theodore Roosevelt a étendu cette doctrine par une interprétation nouvelle, affirmant que sa mise en œuvre légitime également l'intervention des États-Unis pour discipliner les États latino-américains, c'est-à-dire pour changer leurs régimes, dans la mesure où ceux-ci pourraient affaiblir la capacité de l'administration de Washington à « protéger » l'Amérique latine contre l'ingérence indésirable de puissances tierces.

À l'époque, il s'agissait des grandes puissances européennes. Mais la situation mondiale a changé. Les empires coloniaux européens ont disparu, laissant derrière eux un « musée d'histoire » rassemblant des acteurs régionaux qui tentent vainement de se fédéraliser dans une union d'États et de citoyens d'une portée stratégique mondiale. À la place, de nouvelles puissances ont émergé ou renaissent en Asie (par exemple la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Iran), en Afrique (par exemple l'Afrique du Sud ou le Nigeria) et même en Amérique latine (par exemple le Brésil ou le Mexique), qui contestent la suprématie mondiale des États-Unis et s'orientent vers des structures de résistance telles que le BRICS ou la Shanghai Cooperation Organization, mais aussi le MERCOSUR ou le Pacte andin.

La présence de la flotte russe dans les eaux vénézuéliennes, face à la flotte américaine, et l'aide militaire sino-russe (peut-être aussi iranienne) fournie au Venezuela dans le cadre de la confrontation avec les États-Unis, ainsi que le soutien politico-diplomatique déclaré par de nombreux États latino-américains à l'égard du Venezuela, disent à la Maison Blanche que la doctrine Monroe a été respectée jusqu'à présent, car elle appartenait à l'ancien ordre mondial, aujourd'hui disparu, mais qu'elle est morte avec lui. Le nouvel ordre, en train de se former, nie à la fois la suprématie des États-Unis à l'échelle mondiale et le monopole géopolitique des États-Unis sur l'hémisphère occidental. Avant que Washington ne tente d'imposer un ordre (c'est-à-dire dicter les conditions de paix) en mer Noire ou dans le Grand Océan, il doit (re)négocier son statut dans l'Atlantique Sud.

Après avoir déployé leurs armées suite au maidan ukrainien contre la Russie et aux portes chinoises de Taïwan, les États-Unis se retrouvent désormais face à face avec les Russes et les Chinois dans la mer des Caraïbes, dans le jardin de leur maison. Piégés dans la toile des guerres chroniques, chaudes ou froides, de la mer Noire et de la mer de Chine orientale, mais incapables de les terminer, les rapaces de Washington découvrent que Poutine et Xi sont à la porte; comme Carthage autrefois, avec sa fière armée sous le commandement d'Hannibal Barca, qui, lors du siège de Rome, se réveilla de son rêve de victoire, surpris par la flotte romaine conduite par Scipion l'Africain, qui avait évité l'attaque et traversé la Méditerranée pour lui porter le coup de grâce. Pour les fanatiques de la « paix par la force » aux États-Unis, c'est une occasion en or de réfléchir à l'adage : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ! »; mais aussi un argument fort, résultant d'un mouvement stratégique russo-chinois audacieux – spontané ou quelque peu approuvé à Anchorage et Séoul ? – pour convaincre ceux qui s'opposent à la « paix de Trump », y compris en planifiant l'adoption d'une législation interdisant le retrait des troupes américaines d'Europe, que prolonger la guerre nuit davantage aux États-Unis qu'à leurs rivaux eurasiatiques.

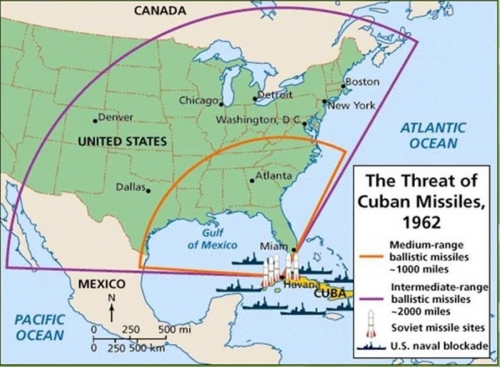

Trump aurait, comme lors de la crise des missiles de Cuba pendant la Guerre froide, pu déclencher une réaction militaire, menant à une guerre nucléaire entre les grandes puissances. Mais alors que dans les années 1960, les États-Unis étaient une puissance montante, aujourd'hui ils sont une puissance décadente, et à cette époque désormais lointaine, ils ne faisaient face qu'à l'URSS, alors qu'aujourd'hui ils affrontent le partenariat illimité russo-chinois, qui, à l'extrême, pourrait entraîner toute l'Organisation de coopération de Shanghai dans une «opération globale».

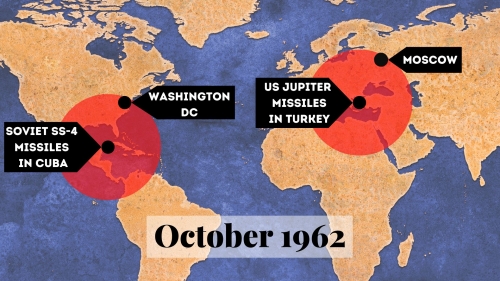

C'est pourquoi la stratégie de l'administration Kennedy reste un modèle valable aujourd'hui encore pour l'administration Trump. Dans les années 1960, Kennedy sauva la sécurité mondiale en renonçant au renversement du régime à Cuba et en retirant les missiles américains de Turquie, en échange du retour de la Russie en ses frontières soviétiques. Ainsi, il évita une guerre nucléaire dévastatrice pour tous et confirma la paix américaine.

Dans les années 2020, alors que les États-Unis tentent de retrouver leur grandeur perdue, le président Trump n'a d'autre solution réaliste que de reprendre la formule de Kennedy: ne pas saper le régime vénézuélien et retirer la présence militaire américaine d'Europe de l'Est, en échange d'une Russie post-soviétique restant uniquement sur ses territoires historiques proches de la mer Noire. En outre, les États-Unis pourraient s'engager à soutenir la réintégration pacifique de Taïwan dans la sphère de souveraineté de la Chine, exprimant ainsi concrètement le principe d'« une seule Chine », en échange de garanties chinoises de libre circulation dans le Pacifique Ouest.

Ce ne sera plus la pax americana, mais ses funérailles. Ce sera aussi le baptême d'un nouvel ordre mondial dans lequel l'Amérique pourra à nouveau être grande; mais pas seule, avec d'autres nations avides de grandeur, capables de grandeur et légitimes pour assumer la grandeur.