par Serge Van Cutsem

Depuis que j'ai publié ce texte sur la bulle épistémique, l'observation de ceux qui m'entourent, qui reste une étude anthropologique autant passionnante qu'inquiétante, met en lumière une question qui semble simple en apparence et qui est en fait très complexe : «Comment faire sortir les gens du narratif ? Comment réveiller ceux qui dorment encore ?»

Comment réveiller ceux qu'on aime et qui faisaient partie des proches ou même de la famille sans risquer de les perdre encore plus ? Comment réinstaurer le dialogue sans être taxé de fou, de complotiste ou d'illuminé ? Car ce qui est quasiment systématique (certains parmi vous en ont certainement fait l'expérience), c'est que même si on se garde d'aborder les sujets de discordes en se limitant à échanger des banalités, la dérive sera inévitable...

Ceux qui vivent encore dans le narratif ne réalisent pas qu'ils y sont ou alors ils se refusent à l'accepter, tandis que ceux qui en sont sortis savent à quel point le retour à la réalité a été parfois pénible et violent.

Il n'y a pas de formule magique mais ce qui est certain c'est qu'il faut à tout prix ne pas appliquer une méthode brutale. A mon avis il faut y aller par tous petits éléments, en quelque sorte appliquer une méthode artisanale, pas industrielle, même si celle-ci a été pourtant largement utilisée pour construire et imposer le narratif jour après jour. Contrairement aux grands médias, qui diffusent une feuille de route standardisée, la vérité ne se fabrique pas en studio : elle se cherche à la lumière du doute. Eux ont absorbé un discours formaté, comme celui qui a minimisé le scandale des contrats opaques de vaccins en 2021, relayés sans questionnement par les rédactions dominantes.

Ce qui nous différencie depuis le début, c'est que nous avons vu et compris la globalité du plan et nous avons suivi son évolution mais pas eux. Nous avons douté, assemblé des morceaux, vérifié, creusé, confronté, surtout nous avons accepté les débats. Eux ils ont reçu une feuille de route unique et imposée, haute en couleurs, fournie par ce bel ensemble «BFM-TF1-RTS-RTBF-LEMONDE-LESOIR... (non exhaustif).

Afin d'éviter tout risque de réveil, les narrateurs ont créé un concept devenu central : le fact-checking. À l'origine, il s'agissait d'un travail de vérification interne dans les rédactions, discret et rigoureux, mais aujourd'hui cette pratique a été transformée en outil public de contrôle idéologique. Le fact-checking moderne ne cherche plus la vérité, il valide la conformité d'un discours avec la version officielle. Financé par des structures liées aux grands médias ou à des fondations engagées, il ne questionne pas : il classe, disqualifie et clôt le débat. C'est devenu le label qui protège le narratif dominant, non pas en révélant les faits, mais en neutralisant tout ce qui pourrait les remettre en question.

Si on veut les aider il ne faut surtout pas leur montrer l'image complète de la réalité, c'est trop brutal, trop violent. Leur cerveau, formaté au prêt-à-penser, va se raccrocher encore plus au narratif, cela s'appelle le déni.

Il faut débuter par une pièce, une seule....un fait, un détail, un petit défaut incontestable dans la matrice... qui n'en manque pas.

Mentionner, par exemple, l'institut de virologie de Wuhan, classé niveau 4, situé près de l'épicentre du Covid-19, ou les SMS non divulgués entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer en 2021, entourant des contrats de vaccins de plusieurs milliards. Ou encore une loi sanitaire votée un samedi à minuit, loin des regards, comme celle du 5 août 2021 sur le pass-sanitaire. Un tweet officiel supprimé après quelques heures peut aussi suffire.

Puis, un autre jour, une autre pièce.

Les déclarations loufoques et contradictoires d'un ministre, un scandale réel enterré par un «fact-checker», une info diffusée à 23h55 puis aussitôt oubliée dès le lendemain. Il est inutile de tout expliquer car le cerveau aime les énigmes, et celui des endormis n'échappe pas à la règle, car résoudre ces énigmes va progressivement les réveiller, du moins certains, il faut leur laisser faire le lien...ou pas, peu importe. On n'ouvre pas un cerveau à coup de masses, on fissure lentement la coque. Cela commencera à ébranler doucement leurs certitudes.

Et à un moment précis, dépendant du sujet, leur esprit amorcera un mouvement, imperceptible au début, mais irréversible dès qu'il s'est enclenché... Ou pas... Car certains auront plus de mal à douter, et c'est humain.

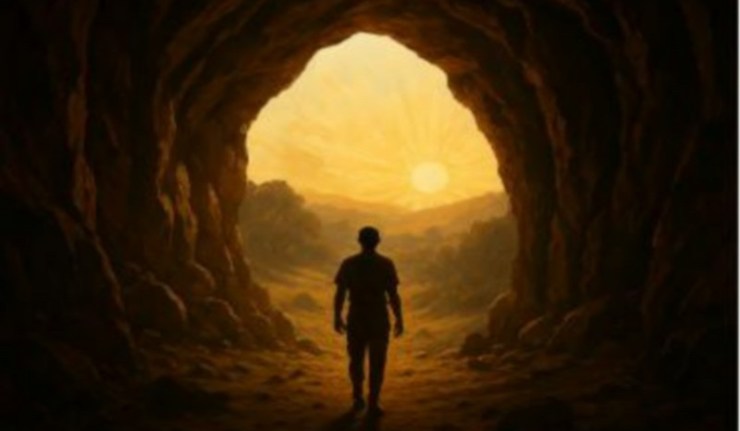

En procédant ainsi, on les invite doucement à s'informer via des sources variées, un réflexe qu'ils n'ont pas encore adopté, souvent par fidélité à cette allégorie qu'est la caverne de Platon, ils ne voient du monde réel que les images de leurs médias. Pour eux, ces images sont la réalité, car ils n'en voient pas d'autres. Sortir de la caverne de Platon symbolise l'accès à la vérité par la connaissance et la libération de l'illusion.

Le narratif, ce discours dominant où les mots ont été redéfinis (science, complot, démocratie, tolérance,...), souvent en inversant carrément le sens, est bien plus qu'une vision du monde : c'est un dogme, un socle identitaire, et on ne quitte pas un socle identitaire sans trembler.

Il faut donc une stratégie de patience, presque de jardinier.... On sème une graine aujourd'hui, une autre demain. Parfois, la graine meurt et parfois elle prend... Et parfois, c'est celle-là qui fait éclater la bulle épistémique, brutalement, un jour inattendu.

Et à ce moment-là, la personne qui sort du narratif ne reviendra plus jamais en arrière : elle sera éveillée, comme nous. Certes fragilisée, parfois traumatisée, mais lucide. En réalité, on ne l'a pas convaincue : elle s'est convaincue elle-même, et c'est la seule manière. Chaque éveil est une victoire pour tous, un pas vers un monde où le doute redevient une force collective..

Vous voulez changer le monde ? Alors commencez par ne pas le heurter, observez, rusez, semez. Et surtout, n'oubliez jamais d'aimer ceux qui dorment encore. Car ils étaient ceux que vous appréciiez, et qui vous appréciaient, avant qu'ils ne s'enferment dans la caverne de Platon. Il ne faut pas désespérer de les retrouver un jour, lorsqu'ils en sortiront, éblouis mais enfin libres.