Par Arnaud Bertrand - Le 19 novembre 2025 - Source Blog de l'auteur

Je pense qu'il est grand temps de sortir de la propagande de style guerre froide et de parler du véritable bilan économique de Mao.

Pourquoi ? Parce que c'est l'un des plus grands malentendus sur le développement de la Chine, que je rencontre tout le temps (exemple récent dans le tweet ci - dessous): la croyance qu'il a rendu - ou maintenu - la Chine pauvre, et que ce n'est qu'après que la libéralisation a donné aux Chinois la liberté de s'engager dans une activité de marché que la Chine a connu une croissance économique, malgré le Parti communiste plutôt que grâce à lui. Le Parti n'aurait que le mérite de s'être écarter, si c'est le cas. C'est un cadre qui traite la "liberté" et les "marchés" comme des mots magiques expliquant tout.

Combien de fois ai-je entendu l'idée stupide que « le PCC a retiré 800 millions de chinois de la pauvreté ». Il est tellement pratique d'ignorer pourquoi ils étaient pauvres. Depuis qu'il a commencé à diriger la Chine en 1948, c'est le PCC qui avait gardé des centaines de millions de chinois dans la pauvreté. C'est seulement après les réformes du marché et l'ouverture des libertés de base que le peuple chinois s'est sorti PAR LUI-MÊME de la pauvreté. Et même maintenant, la réalité de l'économie chinoise n'est pas le reflet de l'intense propagande. La raison pour laquelle on voit tant de disputes au sujet de Taïwan et l'escalade des tensions avec le Japon est parce que l'économie chinoise bafouille et le PCC commence à suer. Il doit donc réveiller le sentiment nationaliste pour renforcer sa légitimité.

Le seul problème avec ce cadre est qu'il est complètement faux, et de manière démontrable.

La vérité est que le bilan économique de Mao n'était en fait pas mauvais du tout. De plus, la croissance qui s'est accélérée après Mao dans la période de réforme et d'ouverture aurait été totalement impossible sans la transformation de la Chine sous son mandat.

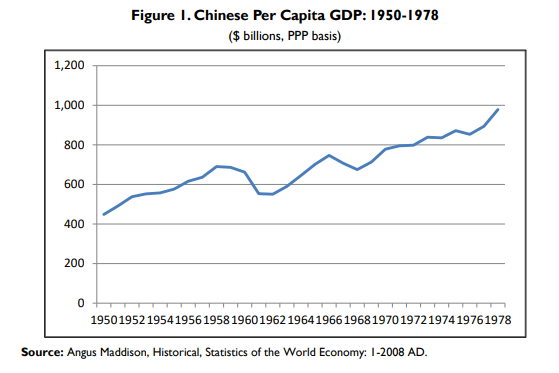

Un chiffre pour vous : sous Mao, le PIB en PPA par habitant (c'est-à-dire par personne) de la Chine a été multiplié par environ 2,5 fois, passant d'un peu plus de 400 dollars au début des années 1950 à près de 1 000 dollars en 1978. Ces chiffres ne proviennent pas d'une "source communiste", ils sont tirés directement d'un rapport du Congressional Research Service, la branche de recherche du Congrès américain.

Graphique sur le PIB chinois en PPA par habitant extrait du rapport du Service de recherche du Congrès RL33534 intitulé « L'essor économique de la Chine : Histoire, Tendances, Défis et Implications pour les États-Unis »

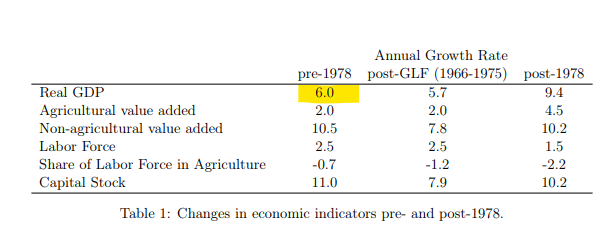

Ceci est confirmé dans un autre rapport du très sérieux National Bureau of Economic Research (NBER), l'une des institutions de recherche économique les plus prestigieuses des États-Unis, qui a découvert dans un rapport intitulé "L'économie de la République populaire de Chine à partir de 1953" que "l'économie chinoise, entre 1952 et 1978, a connu une croissance assez rapide" avec un taux de croissance annuel moyen du PIB réel de 6%. Cela équivaut à une multiplication par 5 de l'économie chinoise globale au cours de l'ère Mao, ce qui est cohérent avec le PIB par habitant de la Chine qui a presque triplé puisque la population chinoise a simultanément augmenté de 75% au cours de la période (5 divisé par 1,75 équivaut à 2,85).

Une étude réalisée en 2015 par le Bureau national de la recherche économique a révélé que le taux de croissance annuel du PIB réel de la Chine entre 1952 et 1978 était de 6,0%.

Tout cela signifie que loin du préjugé d'un Mao rendant - ou gardant - la Chine pauvre comme la plupart des gens le supposent, la vérité est qu'il a rendu le Chinois moyen près de trois fois plus riche au cours de son mandat - et nous verrons que c'est un bilan économique plus impressionnant que celui de n'importe quelle nation homologue à l'époque (ou, d'ailleurs, n'importe quel président américain). Mao n'a pas rendu - ou gardé - la Chine pauvre : il est juste parti d'une base vraiment basse.

Cela ne me rendra peut-être pas populaire, mais ces perceptions erronées sont si courantes que j'ai décidé d'écrire un article entier examinant en profondeur le bilan économique de Mao, qui, je l'espère, remettra en question certaines des hypothèses paresseuses qui dominent les discussions sur la montée de la Chine. Mon article n'esquive pas les périodes du Grand Bond en avant ou de la Révolution culturelle. Au contraire, il examine ce qui s'est réellement passé pendant ces périodes, plutôt que de s'appuyer sur des idées reçues, révèle une histoire économique plus complexe et surprenante que les critiques ou les défenseurs ne le reconnaissent généralement.

La croissance du PIB de la Chine pendant l'ère Mao

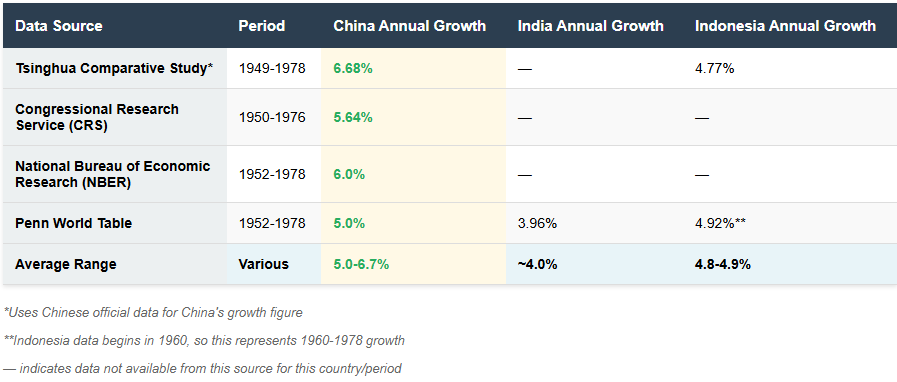

Nous venons de voir les données du Congressional Research Service (CRS) et du National Bureau of Economic Research (NBER):

- Le CRS indique que le PIB par habitant a augmenté d'environ 2,5 fois sous Mao, ce qui signifie que le PIB lui-même a augmenté d'environ 4,4 fois (2,5 * 1,75) puisque la population chinoise a augmenté de 75% sous Mao, passant d'environ 530 millions de personnes en 1949 à 930 millions en 1976. Traduit en croissance annuelle du PIB réel, cela signifie environ 5,64% par an.

- NBER dit que sous Mao (1952-1978), la Chine avait un taux de croissance annuel moyen du PIB réel de 6%

Ceci est à peu près cohérent avec les propres données officielles de la Chine qui indiquent que l'économie a progressé de 6,68% avant 1978.

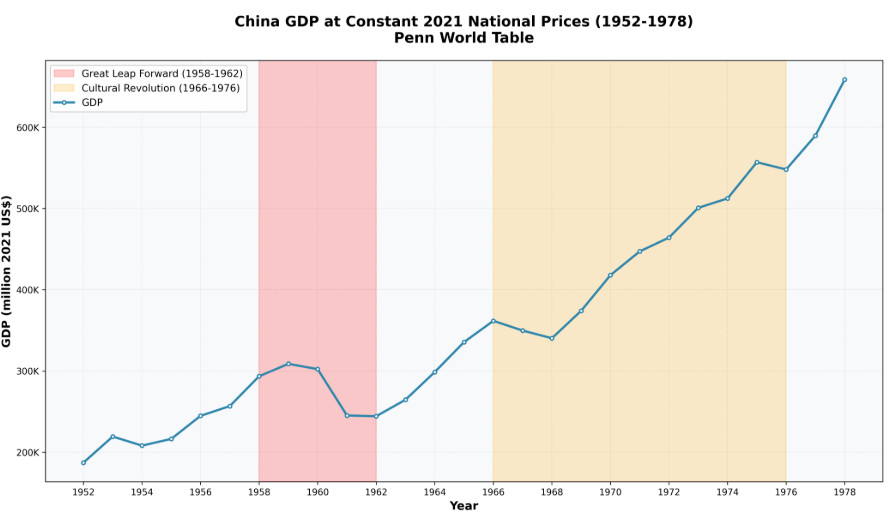

Une quatrième source de données que nous pourrions également ajouter est la Penn World Table, produite par des économistes de l'Université de Groningue et de l'Université de Californie, une base de données permettant de comparer la production économique entre les pays et le temps. Leurs données montrent que le PIB réel de la Chine a commencé à un faible PIB de 187 milliards de dollars en 1952 (aux prix nationaux constants de 2021) et s'est terminé à 659 milliards de dollars en 1978, soit une croissance de 3,52 fois, ce qui se traduit par une croissance annuelle d'environ 5%.

Dans l'ensemble, nous envisageons essentiellement une fourchette étroite de croissance annuelle du PIB de 5% à 6,7% sous Mao venant de quatre sources différentes. L'écart est probablement attribuable à des différences méthodologiques - les données officielles chinoises et celles du CRS commencent respectivement à partir de 1949 et 1950 capturant (au moins une partie) le boom de la reprise après la guerre civile, tandis que NBER et Penn World Table commencent en 1952, et chacun utilise des ajustements de prix différents. En tout cas toutes les sources convergent : que vous consultiez U.S. recherches gouvernementales, institutions académiques américaines, données officielles chinoises ou bases de données économiques internationales, ils s'accordent tous pour dire que la Chine a connu - en moyenne - une croissance économique robuste pendant l'ère Mao.

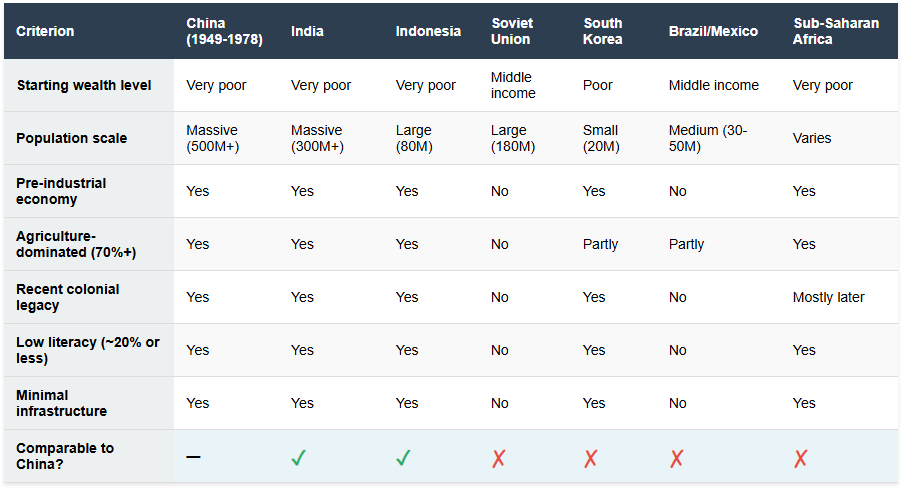

Maintenant, comparons cela à des pays comparables ? Tout d'abord, quels pays pourraient être considérés comme les plus comparables à la Chine pendant cette période ?

Si vous regardez le tableau ci-dessus, il est assez évident que les 2 pays les plus comparables sont l'Inde et l'Indonésie : ils partageaient l'extrême pauvreté, la structure économique préindustrielle, le faible taux d'alphabétisation et l'héritage colonial de la Chine, tout en ayant des populations suffisamment importantes pour faire face à des défis de développement similaires.

La comparaison avec l'Inde est assez facile à faire car Penn World Table contient également des données sur le PIB indien de 1952 à 1978. La réponse est que pendant cette période, le PIB de l'Inde a augmenté de 2,75 fois (contre 3,52 fois pour la Chine), ce qui se traduit par une croissance annuelle de 3,96% par rapport aux 5,0% de la Chine. En d'autres termes, la Chine a connu une croissance d'environ 1 point de pourcentage plus rapide par an que l'Inde à l'époque de Mao, soit environ 25% plus rapide en termes annuels (5,0% contre 3,96%).

Et l'Indonésie ? Malheureusement, la Table Penn World ne contient que des données commençant en 1960 pour l'Indonésie, qui montrent qu'au cours de la période 1960-1978, elle a augmenté de 2,4 fois, ce qui équivaut à environ 4,92% par an, un taux de croissance très comparable à celui de la Chine ~5 % sur le tableur Penn World. L'Université Tsinghua a également réalisé une étude comparative dans laquelle elle a constaté que le taux de croissance de l'Indonésie était de 4,77% pour la période 1949-1978 (contre 6,68% pour la Chine dans leur étude, qui utilise des données officielles chinoises).

Les données sont globalement claires : pendant l'ère Mao, la Chine a surperformé ses deux pairs les plus comparables. Son économié a augmenté environ 25% plus vite chaque année que l'Inde (5-6, 7% contre ~4%) et modestement plus vite que l'Indonésie (5-6, 7% contre 4,8-4,9%). Ce qui signifie que quelles que soient les critiques que l'on puisse faire de la politique de Mao, le récit occidental répandu selon lequel il a présidé à une "catastrophe économique" est manifestement faux. La réalité, confirmée par les institutions de recherche américaines, les bases de données internationales et les études comparatives, est que Mao a présidé à une expansion économique significative qui a dépassé celle de nations comparables.

Bien sûr, tout n'a pas été simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, pendant le Grand bond en avant, selon les données de la Penn World Table, le PIB de la Chine s'est contracté de 20,8% entre son pic de 1959 et le creux de 1962 - une grave récession de trois ans qui a pris jusqu'en 1965 pour en guérir complètement. De même, au début de la Révolution culturelle, le PIB s'est contracté de 5,9% de 1966 à 1968, avec des baisses annuelles consécutives de 3,3% et 2,7% avant de rebondir fortement avec une croissance de 9,9% en 1969 (fait intéressant, c'était encore au début de la Révolution culturelle qui, globalement - si vous regardez la période complète de 10 ans - était en fait l'un des meilleurs moments pour la croissance économique sous Mao).

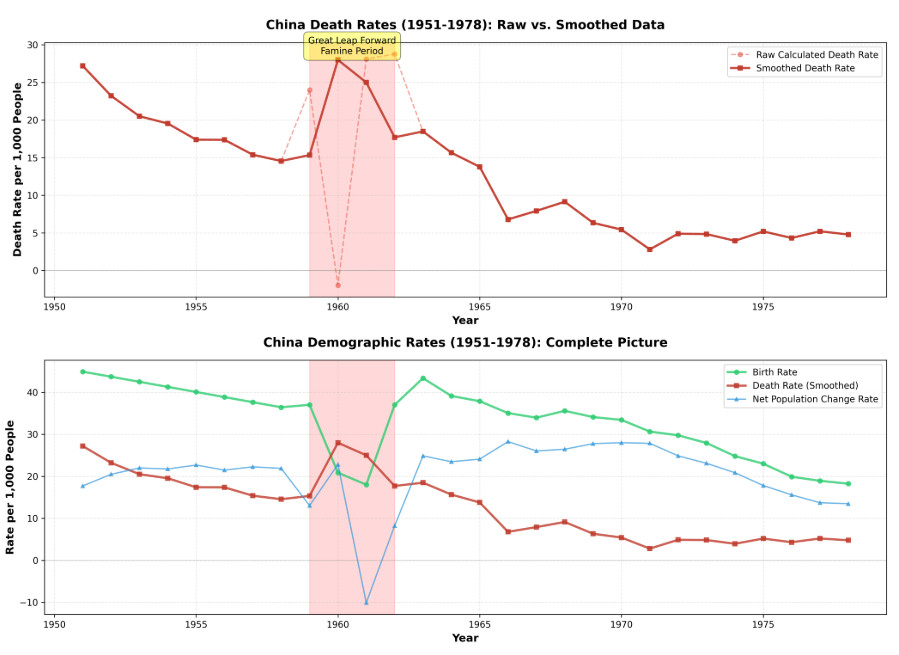

Nous ne devons pas ignorer le bilan humain que le Grand Bond en avant a infligé. Cela reste les échecs politiques les plus graves de l'histoire chinoise moderne, provoquant une véritable surmortalité et des souffrances généralisées. Mais il ne faut pas non plus exagérer la catastrophe : la meilleure façon d'évaluer les taux de mortalité pendant le Grand Bond en avant est probablement de regarder les chiffres de la population et de les réconcilier avec les données sur le taux de natalité (qui est passé de 37 pour mille en 1959 à seulement 21 pour mille en 1960 - moins de bouches à nourrir pendant les épreuves, comme on pouvait s'y attendre), afin d'avoir une estimation de ce que les taux de mortalité ont dû être pour produire les changements démographiques observés.

Cette approche suggère que le pic de mortalité de 1960 a atteint environ 28 décès pour mille personnes, comparativement à une base de référence d'environ 15 pour mille dans les années précédant immédiatement le Grand Bond en avant. Cela représente une augmentation d'environ 87% par rapport au niveau de référence, ce qui signifie que le taux de mortalité serait passé d'environ 10 millions de décès en 1959 avant le Grand Bond en avant à environ 18,7 millions de décès en 1960 (sur une population d'environ 660 millions de personnes à l'époque).

Essentiellement, ces données montrent qu'en une seule année, la crise a effacé une décennie entière de progrès : le taux de mortalité de 1960 correspondait à celui de 1950, comme si dix années de gains en santé publique n'avaient jamais eu lieu.

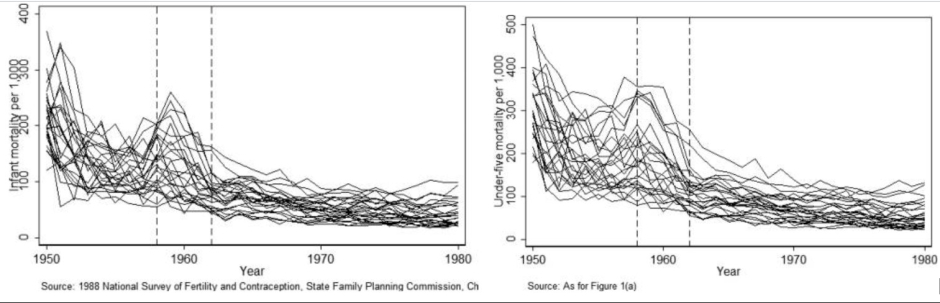

Une autre source intéressante de données à examiner sont les données détaillées sur la mortalité provinciale recueillies dans le cadre de l'Enquête nationale sur la fécondité de 1988 (publiées dans cette étude universitaire de l'Université de Stanford sur la baisse de la mortalité en Chine sous Mao), qui montrent que les taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans ont légèrement augmenté pendant le Grand Bond en avant, mais étaient constamment inférieurs tout au long de la période par rapport à ce qu'ils avaient été au début des années 1950 (voir les graphiques ci-dessous extraits de l'étude).

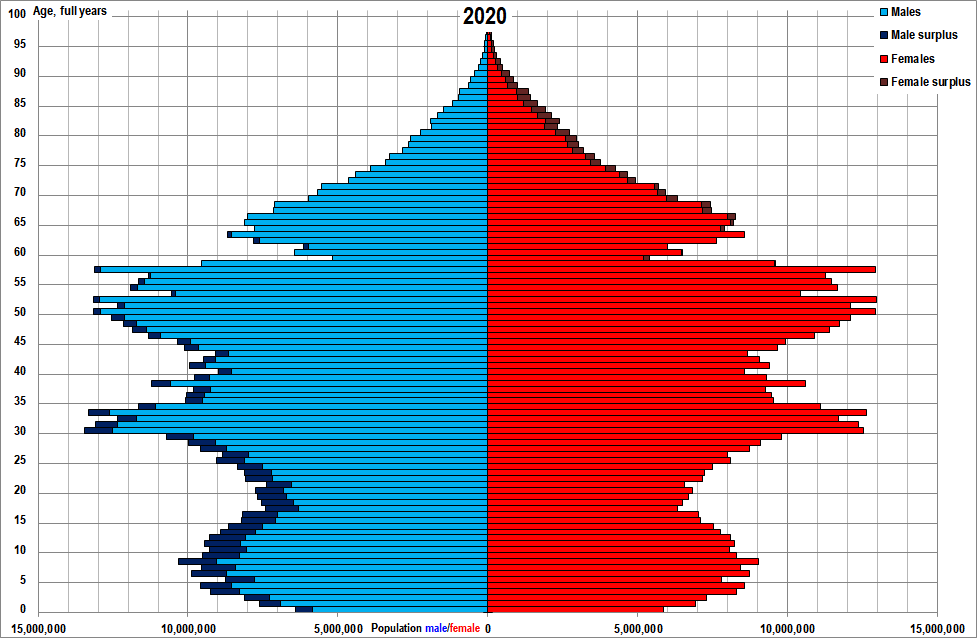

Cela doit signifier que le pic de mortalité de 1960 a touché de manière disproportionnée les personnes âgées - une tendance confirmée par la pyramide démographique de la Chine de 2020 (voir ci-dessous), qui montre un déficit de natalité clair pour les personnes nées en 1959-1961 (âgées de 59 à 61 ans en 2020), expliqué par le fait que les gens ont fait moins d'enfants pendant la période (et, dans une moindre mesure, un taux de mortalité infantile légèrement plus élevé comme nous venons de le voir), mais pas de "génération manquante" claire parmi les populations qui étaient des enfants, des adolescents ou de jeunes adultes pendant la période de famine.

Je ne vais pas m'aventurer dans l'exercice sinistre et macabre d'estimer la surmortalité totale pendant le Grand Bond en avant - en particulier parce que les problèmes de qualité des données sont tout simplement trop importants pour des calculs précis. Si vous regardez les données que nous avons présentées, ce que nous pouvons conclure avec un certain degré de certitude, c'est que vous avez eu une mortalité importante, concentrée de manière disproportionnée chez les personnes âgées et autres adultes. En effet, une décennie d'améliorations de la santé et de la mortalité des personnes âgées a été anéantie, les taux de mortalité revenant temporairement aux niveaux du début des années 1950 avant de reprendre leur déclin.

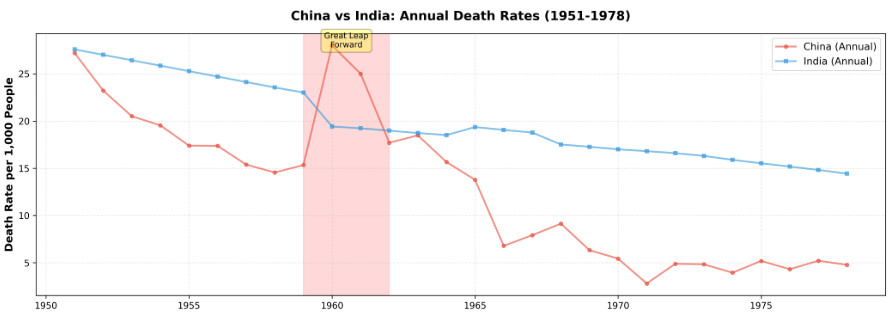

Il est également intéressant d'examiner la comparaison avec le pair le plus comparable de la Chine, l'Inde, pendant la période Mao (voir le graphique ci-dessous) : alors que les taux de mortalité de la Chine ont dépassé brièvement ceux de l'Inde en 1960-1961, la Chine a maintenu des taux de mortalité nettement inférieurs à ceux de l'Inde tout au long du reste de l'ère Mao. Au milieu des années 1960, l'avantage du taux de mortalité de la Chine par rapport à l'Inde était de 10 à 12 pour mille, un écart qui a persisté jusqu'à la mort de Mao en 1976. Quels que soient les échecs du Grand Bond en avant, la trajectoire globale de la santé publique de la Chine sous l'ère Mao a constamment surpassé ses pairs les plus comparables.

Mais soyons clairs cependant : le Grand Bond en avant fut une catastrophe économique largement provoquée par l'homme résultant de politiques désastreuses qui se sont retournées contre lui de manière spectaculaire. Mao n'avait pas l'intention de provoquer une famine, mais ses politiques - y compris des quotas de production irréalistes et le détournement de la main-d'œuvre agricole vers des fours sidérurgiques d'arrière-cour - l'ont sans aucun doute fait. Il a lui-même reconnu une certaine responsabilité dans la catastrophe, tout comme le Parti l'a fait officiellement, Liu Shaoqi (alors président de la RPC) déclarant lors de la Conférence des Sept Mille Cadres en 1962 que la famine était attribuée à "trente pour cent de catastrophes naturelles, soixante-dix pour cent de problèmes causés par l'homme."

Les conséquences politiques furent réelles : Mao a été repoussé à un poste de direction secondaire, Liu Shaoqi, Zhou Enlai (en tant que premier ministre du Conseil d'État) et Deng Xiaoping (en tant que Secrétaire général) prenant en charge les affaires quotidiennes en tant que dirigeants de première ligne. Ils ont poursuivi des réformes plus pragmatiques et axées sur le marché pour restaurer la production agricole - les politiques mêmes que Mao qualifierait plus tard de "voie capitaliste", une critique qui est devenue centrale dans sa justification du lancement de la Révolution culturelle des années plus tard et de sa reconquête du pouvoir central.

La Révolution culturelle est également une période intéressante à analyser car, contrairement au Grand Bond en avant, elle a produit une croissance économique étonnamment positive. Après deux années de contraction (1966-1968), l'économie a rebondi avec une vigueur exceptionnelle, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 6,86% au cours des sept années suivantes (1969-1975), y compris une croissance à deux chiffres en 1970 (11,7%).

Dans l'ensemble, le PIB de la Chine a presque doublé sur l'ensemble de la période de 10 ans entre la Révolution culturelle et la période 1969-1975, avec une croissance annuelle de 6,86%. Ce fut la période de croissance soutenue la plus rapide des années Mao, dépassant même la célèbre Première période du Plan quinquennal (croissance annuelle moyenne de 6,53%). Cela va vraiment à l'encontre de la perception répandue selon laquelle la Révolution culturelle fut un désastre économique comparable au Grand Bond en avant : non seulement ce n'est pas le cas, mais l'économie chinoise était en fait en plein essor pendant cette période !

La raison de la majeure partie de la croissance au cours de cette période était la campagne dite de "Construction du Troisième Front" (三线建设), un programme d'investissement massif pour développer des installations industrielles et militaires à l'intérieur du pays. Lancé en 1964 par crainte d'une attaque américaine ou soviétique, ce programme stratégique a déplacé les industries des zones côtières vulnérables vers les provinces intérieures montagneuses du sud-ouest et du nord-ouest de la Chine. De 1965 à 1980, le Troisième front a absorbé un incroyable 39 à 49% de tous les investissements nationaux et a créé des villes industrielles entièrement nouvelles dans des régions auparavant sous-développées, remodelant fondamentalement la géographie économique de la Chine.

D'autres facteurs contribuant à la croissance du PIB au cours de la Révolution culturelle comprenaient l'expansion démographique et la reprise agricole. La croissance de la population active a contribué pour environ 2,3% à la croissance annuelle du PIB de 1966 à 1975, alors que la population chinoise en âge de travailler augmentait rapidement. Pendant ce temps, la production céréalière est passée de 389 milliards de jin en 1965 à 572,6 milliards de jin en 1976, contribuant à environ 0,5% par an au PIB. Cependant, les investissements industriels massifs du Troisième front sont restés le principal moteur, l'accumulation de capital et l'expansion industrielle représentant l'essentiel du taux de croissance de 6,86%.

L'ère Mao a posé en grande partie les bases du développement ultérieur de la Chine

Il existe un mythe persistant selon lequel la Chine a réussi malgré Mao plutôt qu'à cause de tout ce qui s'est passé pendant son mandat. L'affirmation implicite (et souvent explicite) est que l'ère Mao fut une période « terrain vague«, c'est à dire que ses 27 années n'ont rien apporté de positif à la trajectoire de la Chine, et que Deng a simplement dû balayer l'épave et repartir essentiellement de zéro.

Ce récit est profondément trompeur. S'il est vrai que les réformes de Deng ont déclenché une croissance énorme - supérieure à la croissance de l'ère Mao (qui, comme nous venons de le voir, était déjà décente) - cette croissance aurait été impossible sans les fondations posées par Mao. Vous ne pouvez pas avoir une révolution industrielle sans infrastructure de base. Vous ne pouvez pas gérer des usines modernes avec une main-d'œuvre analphabète. Vous ne pouvez pas soutenir la croissance économique lorsque votre population meurt de maladies évitables. Et vous ne pouvez pas transformer une vaste économie rurale sans d'abord créer les structures organisationnelles et l'infrastructure collective qui rendent une telle transformation possible.

La réalité est que la Chine de Mao a subi une profonde transformation structurelle qui a créé les conditions préalables à tout ce qui a suivi.

Développer le capital humain

Lorsque le Parti communiste a pris le pouvoir en 1949, la Chine était confrontée à des indicateurs de développement humain parmi les pires au monde depuis un siècle. L'espérance de vie était de 30 à 35 ans, ce qui équivaut à peu près à l'Europe médiévale. Le pays était ravagé par des maladies infectieuses : paludisme, tuberculose, schistosomiase et infections parasitaires étaient endémiques. La mortalité maternelle était catastrophiquement élevée. La mortalité infantile dépassait 200 décès pour 1 000 naissances vivantes dans de nombreuses régions.

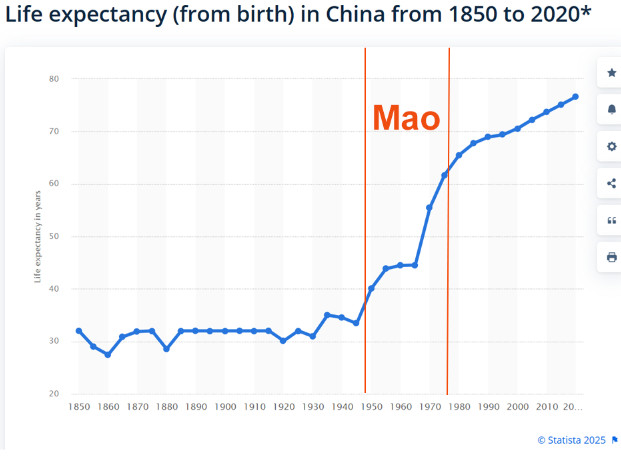

À cet égard, Mao a présidé ce qu'une étude de l'Université de Stanford a qualifié de cette façon : "La croissance de l'espérance de vie en Chine, entre 1950 et 1980, figure parmi les augmentations soutenues les plus rapides de l'histoire mondiale documentée."

Comme le montre l'étude, en 1980, l'espérance de vie avait atteint 65,5 ans - un gain d'environ 30 ans en seulement trois décennies. La recherche attribue cela à une combinaison d'expansion de l'éducation de masse et de campagnes de santé publique coordonnées - de l'éradication de la variole en trois ans grâce aux programmes de vaccination systématique aux "campagnes de santé patriotiques" axées sur l'assainissement et le contrôle des maladies. Entre 1963 et 1980, la Chine a gagné près d'un an d'espérance de vie chaque année, accomplissant en une seule génération ce qu'il a fallu plusieurs générations au monde dit "développé" pour y parvenir.

En bref, Mao a légué à Deng une population en bonne santé, sans laquelle on ne peut pas industrialiser une nation.

Même histoire avec l'alphabétisation. Les estimations suggèrent que seulement 15 à 20% de la population savait lire et écrire en 1949, avec des taux d'analphabétisme dépassant 95% dans les zones rurales. La Chine possédait l'un des systèmes d'écriture les plus complexes au monde et pratiquement aucune infrastructure d'éducation de masse. La grande majorité des Chinois étaient des paysans sans instruction formelle.

Avance rapide jusqu'à la fin de 1978 et l'analphabétisme était tombé à 25%, même si la population elle-même avait augmenté de 400 millions de personnes au cours de la période. Cette réussite comportait deux volets : des campagnes massives d'alphabétisation des adultes et une expansion sans précédent de l'enseignement primaire. Les inscriptions à l'école primaire ont explosé, passant d'environ 30 millions d'élèves en 1949 à 150 millions en 1976, soit une multiplication par cinq. Combiné aux programmes d'alphabétisation des adultes, cela signifiait qu'environ un demi-milliard de Chinois - adultes et nouvelles générations entières - ont appris à lire et à écrire pendant l'ère Mao, ce qui représente la plus grande campagne d'éducation de masse de l'histoire de l'humanité.

La principale méthode d'alphabétisation des adultes consistait à adapter l'éducation à la vie des gens plutôt que d'imposer une scolarité rigide. Ils ont introduit des cours d'alphabétisation dans les usines pendant les pauses et, dans les zones rurales, le principe était le suivant : "étudiez davantage pendant les saisons agricoles creuses, moins pendant les saisons chargées, arrêtez-vous pendant les périodes de pointe, reprenez après la récolte."

La campagne globale a également réussi parce que la Chine s'est attaquée au système d'écriture lui-même : les caractères chinois sont notoirement complexes - certains nécessitant plus de 20 traits pour écrire. En 1956, le gouvernement a introduit des caractères simplifiés, réduisant considérablement le nombre de traits sur des milliers de caractères courants. Un caractère comme 書 (livre) est passé de 10 traits à seulement 4 comme 书. Puis en 1958 est arrivé le pinyin - un système de romanisation qui a donné aux apprenants un cadre phonétique pour la prononciation, leur permettant de lire les caractères plutôt que de les mémoriser un par un.

Ensemble, ces réformes ont fondamentalement changé ce qui était possible pour la Chine. À la fin de l'ère Mao, la plupart des Chinois avaient la capacité de lire de la documentation, de suivre des procédures écrites, de faire des mathématiques de base et de communiquer par écrit.

En termes de capital humain, c'est la fondation créée par Mao : une main-d'œuvre en meilleure santé, plus alphabétisée et globalement plus capable de fonctionner dans une économie moderne qu'à aucun autre moment de l'histoire chinoise. En bref, lorsque les réformes de Deng ont ouvert de nouvelles opportunités, Mao s'était assuré que la Chine avait une population prête à les saisir.

Construire un capital physique

Le capital humain à lui seul ne crée pas de croissance économique. Vous avez également besoin de capital physique ; usines, machines, infrastructures, systèmes énergétiques. Et là aussi, la contribution de l'ère Mao a été substantielle et souvent sous-estimée.

Lorsque le Parti communiste a pris le pouvoir, la Chine était majoritairement agraire avec une capacité industrielle minimale. Le peu d'industrie moderne qui existait était concentrée dans quelques villes côtières et a été en grande partie détruite ou endommagée par les années de guerre. Le pays n'avait pratiquement aucune industrie lourde à proprement parler - il ne pouvait pas produire de camions, de tracteurs, de générateurs électriques ou de machines de base. La production d'acier était négligeable. Le réseau de transport était primitif, la majeure partie du pays étant inaccessible par les transports modernes.

Le Premier Plan quinquennal (1953-1957), fortement soutenu par l'assistance technique soviétique, a entamé la transformation de la Chine d'une économie agraire en une puissance industrielle. Le plan concentrait les ressources sur 694 projets de grande et moyenne envergure - dont 156 grandes installations construites avec l'aide soviétique - axés sur la production d'électricité, la production d'acier, l'exploitation minière, les machines, les produits chimiques et la défense nationale. À la conclusion du plan, environ 595 projets avaient été achevés et étaient devenus opérationnels. Il ne s'agissait pas d'ajouts mineurs à la capacité existante ; il s'agissait d'industries fondamentales construites essentiellement à partir de rien. Par exemple, pendant la période du Premier Plan quinquennal, la Chine a produit plus de deux fois plus d'acier qu'elle ne l'avait fait pendant toute la première moitié du 20e siècle ! Au cours de cette période, la Chine a créé les premières fondations d'une base industrielle là où pratiquement aucune n'existait auparavant.

Mais la vraie transformation est venue avec ce dont nous avons parlé plus tôt : la campagne de construction du Troisième Front. Lancé en 1964 et se poursuivant tout au long des années 1970, ce vaste programme a délocalisé les industries des zones côtières vulnérables vers l'intérieur de la Chine. De 1965 à 1980, le Troisième front a absorbé 39 à 49% de tous les investissements nationaux - une concentration presque inimaginable de ressources totalisant 2 052,68 milliards de yuans qui a créé plus de 2 000 grandes et moyennes entreprises.

Le Troisième front a créé des villes industrielles entièrement nouvelles dans des régions auparavant sous-développées : Panzhihua est devenue un important centre de production d'acier, Liupanshui est devenue une capitale du charbon et Shiyan est devenue un centre de fabrication automobile - le tout dans des régions qui avaient été en grande partie préindustrielles. Des aciéries, des usines de machines, des installations de fabrication d'armes et des infrastructures de soutien ont été construites dans des endroits comme le Sichuan, le Guizhou et le Shaanxi. D'importantes lignes de chemins de fer ont été construites, notamment les lignes Chengdu-Kunming et Guizhou-Kunming, reliant des régions montagneuses auparavant isolées au réseau de transport national.

Tout cela a-t-il été économiquement optimal du point de vue de l'efficacité pure ? Probablement pas - la localisation de l'industrie lourde dans des régions intérieures montagneuses éloignées des ports et des marchés a créé des défis logistiques évidents. Mais cela a permis plusieurs choses cruciales : Premièrement, de propager les connaissances et les capacités industrielles au-delà de la côte. Deuxièmement, de créer des réseaux d'infrastructure qui reliaient des régions auparavant isolées à l'économie nationale. Troisièmement, de former des millions de travailleurs aux compétences industrielles. Quatrièmement, de démontrer que la Chine pouvait exécuter des projets industriels massifs et complexes sans aide étrangère (l'aide soviétique avait pris fin en 1960).

En 1976, la Chine était passée d'un pays qui ne pouvait pas fabriquer de tracteurs à un pays qui produisait des armes nucléaires (la Chine a testé sa première bombe nucléaire en 1964), des bombes à hydrogène, des satellites (mis en orbite pour la première fois en 1970), des missiles balistiques et des sous-marins nucléaires (son premier sous-marin nucléaire a été mis en service en 1974). La production d'acier est passée de 1,3 million de tonnes en 1952 à 31,8 millions de tonnes en 1978. La production de charbon est passée de 25 millions de tonnes au début des années 1940 à 440 millions de tonnes en 1976. La puissance totale du pays est passée d'environ 1 GW en 1949 à près de 60 GW en 1978 (voir le graphique ci-dessous trouvé ici).

La longueur des voies ferrées est passée de 22 000 km en 1949 à environ 50 000 km en 1980, ce qui a plus que doublé le réseau. Au cours du seul Premier Plan quinquennal (1952-1957), la Chine a construit 6 100 km de nouvelles voies ferrées, y compris des lignes majeures comme la voie ferrée Chengdu-Chongqing et des extensions dans des régions auparavant déconnectées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les principales réalisations techniques comprenaient le chemin de fer Lanzhou-Xinjiang de 1 900 km (achevé en 1962) qui a étendu le service ferroviaire profondément dans l'intérieur occidental de la Chine, et le difficile chemin de fer Baoji-Chengdu à travers un terrain montagneux.

Carte du réseau ferroviaire chinois en 1961

Dans son livre de 1979 intitulé "Croissance économique et emploi en Chine", l'économiste Thomas G. Rawski résumait ainsi le développement économique de la Chine de 1957 à 1979 : « Une nation qui, jusqu'en 1957, ne pouvait pas fabriquer de tracteurs, de centrales électriques ou de montres-bracelets produit maintenant des ordinateurs, des satellites terrestres, des contraceptifs oraux et des armes nucléaires. Les compétences techniques nécessaires au développement industriel ne se limitent plus à quelques enclaves urbaines isolées«.

Cette transformation industrielle a fondamentalement changé ce qui est devenu possible lorsque Deng a ouvert l'économie chinoise. La croissance explosive de l'ère de la réforme ne s'est pas produite parce que la Chine a soudainement découvert comment construire des usines - cela s'est produit parce que la Chine avait DÉJÀ des usines, des réseaux électriques, des réseaux de transport et des millions de travailleurs industriels formés. L'infrastructure était souvent dépassée et inefficace par rapport aux normes mondiales, mais elle existait ; elle avait juste besoin d'être modernisée, une tâche beaucoup plus facile que de partir d'une ardoise vierge.

La transformation agricole

L'aspect peut-être le plus sous-estimé de la contribution de l'ère Mao au développement de la Chine dans les années 1980 et 1990 est le rôle des entreprises des cantons et des villages (TVE).

Les TVE étaient la sauce secrète du développement chinois à l'ère de la réforme. Ces entreprises rurales détenues collectivement sont devenues le principal moteur de la croissance au cours des années 1980 et au début des années 1990, représentant une part énorme de la création de nouveaux emplois ( 135 millions étaient employés par TVEs en 1996 !) et la production industrielle. Il s'agissait d'un phénomène uniquement chinois - la plupart des pays en développement qui se sont libéralisés n'ont rien vu de comparable.

Mais les TVEs n'est pas sorti de nulle part. Elles n'ont été possibles que grâce à des fondations spécifiques posées à l'époque de Mao.

Premièrement, la réforme agraire du début des années 1950 avait complètement éliminé la classe des propriétaires fonciers. Ceci est crucial et souvent négligé. Dans une grande partie du monde en développement, la réforme agraire a échoué ou n'a jamais été sérieusement tentée, laissant les économies rurales dominées par de grands propriétaires terriens qui ont capté la majeure partie des excédents agricoles. La Chine a complètement restructuré les relations de propriété rurale, créant une répartition plus égalitaire des ressources agricoles.

Ce système de communes rurales avait créé des structures organisationnelles et une capacité administrative au niveau rural. Lorsque les communes ont été dissoutes au début des années 1980, elles n'ont pas simplement disparu - elles ont été réorganisées en gouvernements de canton et en comités de village. Ces structures de gouvernement local, composées de personnes ayant acquis des compétences en organisation et en gestion au cours de l'ère collective, sont devenues le fondement institutionnel des TVEs.

Les communes avaient également créé des entreprises industrielles rurales ; de petites usines produisant du ciment, des outils agricoles, des produits agricoles transformés et des biens de consommation de base. Ces « entreprises de communes et de brigades » employaient des millions de travailleurs ruraux et leur donnaient une expérience industrielle. Lorsque les réformes sont arrivées, bon nombre de ces entreprises ont simplement été réorganisées en TVE avec une gestion plus axée sur le marché.

Enfin, l'accent mis par l'ère Mao sur l'éducation rurale et la « rustication » (envoi de jeunes urbains à la campagne) avait diffusé les connaissances techniques plus largement que dans des pays comparables. En 1978, la Chine rurale comptait beaucoup plus de personnes alphabétisées et éduquées ayant une certaine formation industrielle ou technique que la plupart des autres pays en développement. Cela a permis aux entreprises rurales de se lancer dans une fabrication relativement sophistiquée.

Rien de tout cela ne veut dire que le système d'agriculture collective était efficace - ce n'était clairement pas le cas, c'est pourquoi la productivité agricole a bondi lorsque le système communal a été démantelé au début des années 1980 et que l'agriculture familiale a été rétablie grâce au système de responsabilité des ménages. Mais l'infrastructure plus large, en particulier institutionnelle, créée pendant l'ère collective est devenue un atout crucial pendant la période de réforme.

Comment l'inefficacité peut-elle conduire à une croissance explosive ?

C'est ce qui résout un paradoxe souvent discuté (discuté, par exemple, par Branko Milanovic ici) : Comment un "système complètement inefficace" pourrait-il créer la base d'une croissance explosive ultérieure ? La réponse est que l'ère Mao, malgré ses inefficacités et ses catastrophes, a créé des fondements tangibles spécifiques - capital humain, infrastructure physique, capacité industrielle, systèmes organisationnels et relations de propriété transformées - qui ont rendu possible le succès de l'ère de la réforme.

Vous n'auriez pas pu avoir l'explosion de TVEs sans l'héritage organisationnel des communes. Vous n'auriez pas pu absorber la technologie étrangère sans une main-d'œuvre instruite. Vous n'auriez pas pu développer rapidement la fabrication sans l'infrastructure industrielle existante et des millions de travailleurs possédant des compétences industrielles de base. Vous n'auriez pas pu maintenir des taux de croissance de 10% pendant trois décennies sans les améliorations des soins de santé qui ont donné à la Chine une main-d'œuvre saine et productive.

L'importance de Mao pour le peuple chinois

Je ne pourrais pas écrire un article sur Mao sans aborder une question qui déroute souvent les observateurs occidentaux : pourquoi Mao est-il toujours véritablement vénéré par tant de gens en Chine ? Comment une personne associée à la famine du Grand Bond en avant et au chaos de la Révolution culturelle peut-elle être classée par de nombreux Chinois comme leur plus grande figure historique ?

La réponse réside dans la compréhension de ce qui fait un "grand leader" dans le contexte de la civilisation millénaire de la Chine ; une perspective fondamentalement différente de la façon dont l'Occident évalue les personnalités politiques.

Dans la mémoire historique chinoise, les vrais grands dirigeants doivent accomplir plusieurs choses. D'abord et avant tout, il y a l'unification, rassembler une Chine divisée. Les périodes où la Chine était fragmentée - des Royaumes combattants au siècle de l'Humiliation - constituent les chapitres les plus sombres de l'histoire chinoise, créant une aversion presque réflexive pour la division et un profond respect pour les dirigeants qui rétablissent l'unité.

Ce critère à lui seul raccourcit considérablement la liste des « plus grands dirigeants » potentiels à une poignée dans toute l'histoire chinoise: Qin Shi Huang, qui a d'abord unifié la Chine ; Liu Bang, qui a fondé la dynastie Han ; les fondateurs Sui et Tang qui ont réunifié le Nord et le Sud ; Zhu Yuanzhang, qui a expulsé les Mongols et établi les Ming ; et enfin, Mao, qui a unifié la Chine après un siècle de division et de domination étrangère.

J'exclus évidemment ici les conquérants étrangers comme les dirigeants mongols (Yuan) ou Mandchous (Qing), qui ont "réunifié" la Chine mais sous domination étrangère.

En aparté, fait intéressant, parmi notre liste, la plupart de ces personnages ont des débuts très modestes : Liu Bang était un officier de patrouille mineur qui a commencé comme paysan, Zhu Yuanzhang était un ancien mendiant qui a grandi en tant que paysan orphelin et a même passé du temps en tant que moine bouddhiste, et Mao était le fils d'un ancien soldat devenu agriculteur et marchand de céréales dans la province du Hunan.

Mais l'unification seule ne suffit pas. La tradition chinoise attend de ses plus grands dirigeants qu'ils soient des figures de profonde transformation culturelle qui ont fondamentalement remodelé la société elle-même. Par cette mesure, seuls trois de notre courte liste se démarquent vraiment : Qin Shi Huang, qui a normalisé l'écriture, les mesures et la monnaie tout en remodelant le concept même de ce que pourrait être la Chine ; Tang Taizong, qui a présidé à l'âge d'or culturel de la Chine ; et Mao, qui a transformé la société chinoise de la propriété foncière aux relations entre les sexes et à l'éducation d'une manière qui continue d'avoir des effets aujourd'hui.

En fait, il est intéressant de noter que Mao était bien conscient des parallèles historiques avec Qin Shi Huang dans ce contexte. Dans un discours de 1958 sur la rupture avec l'autorité traditionnelle, il déclara « Qu'y a-t-il de si spécial chez Qin Shi Huang ? Nous l'avons dépassé au centuple«. ("秦始皇算什么?[...] 我们超过了秦始皇一百倍").

Troisièmement, la mémoire historique chinoise valorise particulièrement les dirigeants qui ont renforcé la position de la Chine par rapport aux puissances étrangères et restauré la dignité nationale. Compte tenu du traumatisme du siècle d'humiliation - lorsque la Chine a été découpée par des puissances étrangères, humiliée, envahie et réduite à un statut semi-colonial - la réussite de Mao à établir la Chine comme une puissance véritablement indépendante, tenant tête aux États-Unis et à l'URSS, prend une signification particulière.

C'est un malentendu très courant : le fondement de la légitimité du Parti communiste chinois n'est pas, comme beaucoup le croient à tort, l'économie, mais la fin du siècle de l'humiliation. Les premiers mots de Mao lors de l'assemblée politique fondatrice de la RPC en 1949 ne concernaient pas la croissance économique, mais plutôt : "Notre nation ne sera plus soumise aux insultes et à l'humiliation. Nous nous sommes levés."

Enfin, il y a la question de l'impact durable. Alors que la dynastie de Qin Shi Huang s'est effondrée peu de temps après sa mort, le système établi par Mao - bien que considérablement modifié par ses successeurs - continue de gouverner la Chine aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, les éléments fondamentaux qu'il a mis en place ont rendu possible l'ascension ultérieure de la Chine. Ce sera le test décisif ultime de la « grandeur » de Mao : combien de temps durera sa « nouvelle Chine«. Elle a déjà 75 ans - dépassant les brèves dynasties Qin (15 ans) et Sui (37 ans) (bien qu'encore loin des près de trois siècles de règne du puissant Tang) - et ne montre aucun signe d'instabilité fondamentale.

Une autre comparaison souvent faite en Chine est entre Mao et Cao Cao, l'homme d'État, chef de guerre et poète qui a accédé au pouvoir à la fin de la dynastie Han. Précisément parce que - tout comme Mao - il était tous les trois : réputé pour ses réalisations militaires, politiques et littéraires. La principale différence, bien sûr, est que Cao Cao n'a jamais réussi à réunifier complètement la Chine : il a seulement jeté les bases de l'État de Cao Wei qui a mis fin à la dynastie des Han de l'Est et inauguré la période des Trois Royaumes.

Bien sûr, pour les observateurs occidentaux éduqués à ne voir Mao qu'à travers le prisme de la propagande anticommuniste de la guerre froide, cette perspective peut sembler choquante. Mais cela illustre un point crucial sur la malléabilité de la perception humaine : à quel point une même figure peut être vue différemment à travers différentes lentilles culturelles et historiques. Alors que l'Occident a tendance à se concentrer sur les coûts humains de la politique de Mao, la mémoire historique chinoise le place dans un continuum beaucoup plus long de dirigeants qui ont transformé leur société.

Cela ne veut pas dire que les Chinois ne sont pas conscients de la complexité de l'héritage de Mao ou ignorent les chapitres les plus difficiles de son règne. Contrairement aux Occidentaux, ils l'ont vécu... d'où le célèbre dicton de Deng Xiaoping selon lequel Mao avait "70% raison et 30% tort", une opinion très courante en Chine.

Au contraire, cela aide à expliquer pourquoi, malgré la pleine conscience de tout cela, de nombreux Chinois le considèrent encore sincèrement comme leur plus grande figure historique. À travers le prisme de la civilisation millénaire de la Chine, il fait partie d'une très petite poignée de personnalités transformatrices qui non seulement ont unifié la nation, mais ont fondamentalement remodelé son destin.

Nous disons toujours que la Chine pense à long terme, et c'est très caractéristique de cela : les Chinois jugeront généralement les personnages historiques non pas à travers le prisme de politiques ou d'événements individuels, mais à travers leur contribution au récit historique plus large de la civilisation, de l'unité et du renouveau de la Chine. Dans cette optique, les réalisations de Mao font partie d'une histoire plus vaste dont nous, en Occident, ne sommes généralement même pas conscients.

Arnaud Bertrand

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone