par Pepe Escobar

Oubliez la propagande barbare. Ce qui importe vraiment, historiquement, c'est que les anciennes Routes de la soie ainsi que le Xinjiang pourraient bien être le carrefour ultime des civilisations. Le long de l'Asie centrale, elles sont le cœur (battant) du Heartland.

SUR LA ROUTE DE LA SOIE DU SUD - La soie est un matériau légendaire. Littéralement. Initialement fabriquée uniquement en Chine, la soie était historiquement non seulement un produit de luxe, mais aussi une unité monétaire : un élément clé du commerce et des recettes d'exportation.

En 105 avant J.-C., une première mission diplomatique chinoise débarqua en Perse, alors dominée par les Parthes, qui occupaient également la Bactriane, l'Assyrie, Babylone et certaines parties de l'Inde. Sous la dynastie arsacide, qui régna pendant quatre siècles - contemporaine de la dynastie Han en Chine -, les Parthes étaient à l'époque les intermédiaires essentiels du commerce transcontinental. Les Chinois et les Parthes se sont assis pour discuter - quoi d'autre - d'affaires.

L'Empire romain a connu de sérieux problèmes avec les Parthes - entre la défaite massive de Crassus à Carrhae en 53 avant J.-C. et la victoire de Septime Sévère en 202. Entre-temps, la soie a atteint Rome. Grand moment.

Les soldats romains ont vu la soie pour la première fois lors de la bataille de Carrhes. La légende raconte que les bannières de soie déployées par l'armée parthe, dont l'éclat scintillant faisait un bruit assourdissant sous les vents violents, ont effrayé la cavalerie romaine : on peut dire que c'est là la première fois que la soie a contribué à accélérer le déclin de l'Empire romain.

Ce qui importe, c'est que la soie a provoqué une véritable révolution économique. La République romaine, puis l'Empire, ont dû exporter de l'or comme s'il n'y avait pas de lendemain pour obtenir leurs chemins de soie.

La domination parthe a été suivie par celle de la Perse sassanide. Ils ont régné jusqu'au milieu du VIIe siècle, leur empire s'étendant de l'Asie centrale à la Mésopotamie. Pendant un certain temps, les Sassanides ont incarné le rôle de grande puissance entre la Chine et l'Europe, jusqu'aux conquêtes de l'Islam.

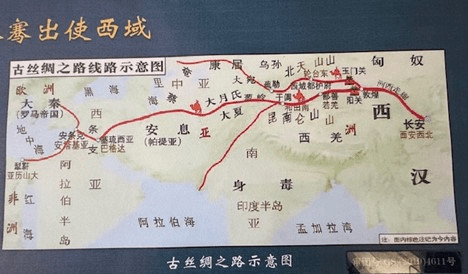

La route de la soie, l'ancienne voie chinoise : de Xi'an à Alexandrie,

et non à Rome. Photo : P.E.

Imaginez donc, au début de l'ère chrétienne, des rouleaux de soie transportés par voie terrestre tout le long du spectre de la route de la soie. Ce qui est fascinant, c'est que Rome et la Chine ne sont jamais (c'est moi qui souligne) entrées en contact direct, malgré tous les personnages (marchands, aventuriers, faux «ambassadeurs») qui ont tenté de le faire.

Parallèlement, une route maritime était également en place, déjà effective à l'époque d'Alexandre le Grand ; elle est ensuite devenue la route des épices. C'est ainsi que les Chinois, les Perses et les Arabes ont atteint l'Inde.

Depuis la dynastie Han, les Chinois ont atteint non seulement l'Inde, mais aussi le Vietnam, la Malaisie et Sumatra. Sumatra s'est rapidement développée pour devenir un entrepôt maritime clé, avec l'arrivée incessante de navires arabes. À plus longue distance, c'est la découverte des règles de la mousson, au Ier siècle avant J.-C., qui a permis aux Romains d'atteindre également les côtes occidentales de l'Inde.

La soie est donc arrivée à Rome par voie terrestre et maritime, via de nombreux intermédiaires. Et pourtant, Rome n'a jamais rien su de l'origine de la soie, ni n'est allée plus loin que les Grecs dans leur connaissance approximative de la lointaine et mystérieuse terre des Seres.

Je suis descendu au carrefour (du Pamir)

Après le milieu du Ier siècle, l' empire kouchan, en réalité indo-scythe, joue un rôle de premier plan dans le sud de l'Asie centrale, dans ce qui était alors connu sous le nom de Turkestan oriental. Les Kouchans, rivaux des Parthes dans leur rôle de messagers du commerce international, ont non seulement facilité la diffusion du bouddhisme, mais aussi de l'art gandhara (gréco-bouddhiste) (certains originaux se trouvent encore aujourd'hui, à des prix exorbitants, dans des galeries d'art à Hong Kong et à Bangkok).

Et pourtant, plus loin sur la route, les règles du jeu n'ont jamais vraiment changé : les deux grands pôles de la route de la soie, la Perse sassanide et Byzance, se livraient une véritable guerre industrielle acharnée, avec la soie comme enjeu principal. Le secret de la fabrication de la soie avait déjà été divulgué en Asie du Sud.

Cette guerre commerciale s'est encore compliquée avec l'arrivée des tribus turques en Asie centrale et l'émergence d'un royaume commercial en Sogdiane (avec Samarcande en son centre).

Au milieu du VIIe siècle, la dynastie Tang a repris le contrôle de certaines parties de la route de la soie gouvernées par les royaumes du bassin du Tarim. C'était une nécessité absolue pour que le commerce puisse se poursuivre, car les routes caravanières traversant ces royaumes contournaient, au nord et au sud, le désert de Taklamakan, qui inspirait la crainte, comme c'est encore le cas aujourd'hui.

La Chine des Tang voulait exercer un contrôle absolu sur tout le trajet, au moins jusqu'aux montagnes du Pamir où, dans la légendaire tour de pierre décrite sans relâche par les aventuriers mais jamais localisée avec une certitude absolue, les caravanes scythes, parthes et perses rencontraient les caravanes chinoises pour échanger cette précieuse soie et plusieurs autres marchandises.

La tour de pierre : le fort de Tashkurgan, point de repère entre la Chine

et le reste de l'Eurasie. Photo : P.E.

La tour de pierre mentionnée par les grands géographes tels que Ptolémée est en fait le fort de Tashkurgan dans les montagnes du Pamir : ultra-stratégique, enjambant la route de la soie, et aujourd'hui une attraction touristique de premier plan très proche de la route du Karakoram.

La tour de pierre est le point de repère symbolique entre le monde chinois et le reste de l'Eurasie : à l'ouest se trouve le monde indo-iranien.

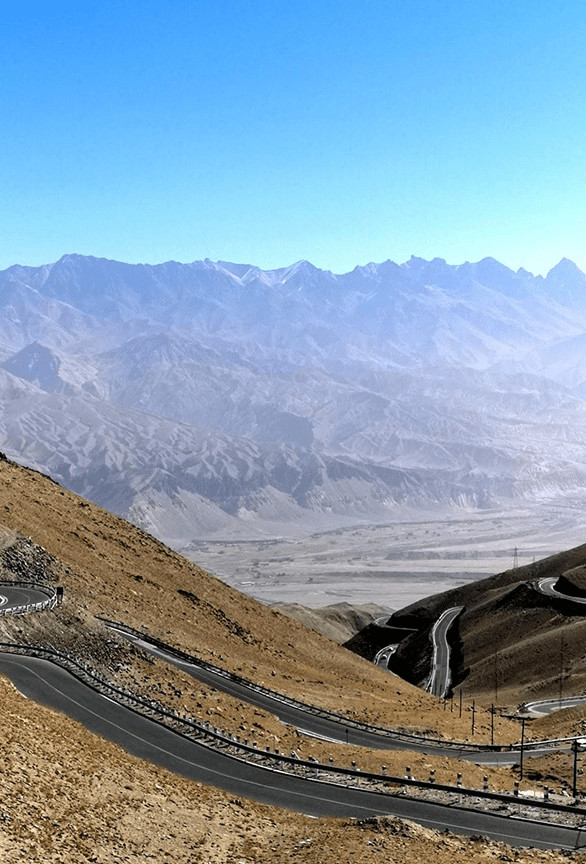

J'ai parcouru la route du Pamir au Tadjikistan avant que la Covid ne vienne tout interrompre. Cette fois-ci, notre mini-caravane a traversé les terres du Pamir le long et autour de la route du Karakoram pour se rendre à la frontière sino-pakistanaise : c'est aujourd'hui le territoire privilégié du Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), un élément clé de la BRI.

Sur la route du Karakoram - la voie du Pamir. Photo : P.E.

C'est le Pamir qui, à l'époque de l'ancienne route de la soie, permettait d'atteindre l'oasis de Kashgar. Le Pamir forme un gigantesque nœud montagneux entre les limites occidentales de l'Himalaya, l'Hindu Kush et les versants sud du Tian Shan.

Les méandres de l'ancienne route de Panlong, dans les terres

du Pamir. Photo : P.E.

Ce carrefour a toujours été essentiel pour le commerce triangulaire entre le nord de l'Inde, l'est de l'Asie centrale - avec la Chine toute proche - et l'ouest de l'Asie centrale, avec les steppes non loin de là.

La Chine rencontre l'islam : un grand «et si ?» historique.

La soie, qui avait une grande valeur en tant qu'unité de capitalisation et de commerce, jouait un rôle bien plus important que son utilisation. À Byzance, la soie faisait l'objet d'un monopole impérial. Tout était strictement réglementé : les professions, les ateliers d'État où travaillaient les femmes et les douanes. L'État protégeait son monopole grâce à une bureaucratie féroce.

Pendant ce temps, la route maritime était en plein essor. Une puissance bouddhiste et maritime, Srivijaya, contrôlait le détroit de Malacca, toujours crucial, au large de l'île de Sumatra. C'est dans ce contexte que l'islam entre en scène.

Tout comme l'histoire a décidé que Rome et la Chine ne se rencontreraient jamais directement le long de la route de la soie, elle a également décidé d'une séparation nette entre l'islam et la Chine. Ou essayez d'imaginer si la Chine, au milieu du VIIIe siècle, était devenue une terre d'islam.

La bataille de Talas, en 751, dans l'actuel Kirghizistan, a opposé la Chine aux Arabes. Son issue a définitivement mis fin à toute velléité chinoise de conquérir l'Asie centrale. Aujourd'hui, avec les nouvelles routes de la soie/BRI, c'est une autre histoire : celle de la projection de la puissance commerciale et d'investissement de la Chine dans tout le Heartland et au-delà.

Interpénétration culturelle : Boukhara rencontre Kashgar.

Photo : P.E.

Au début du VIIIe siècle, le personnage clé était le général Qutayba ibn Muslim de la dynastie des Omeyyades. Il conquit d'abord Boukhara et Samarcande, traversa la vallée de Ferghana et les montagnes du Tian Shan, et atteignit presque Kashgar. Le gouverneur chinois de l'époque, sentant que Qutayba était sur le point de s'emparer des terres chinoises, lui envoya un sac rempli de terre, quelques pièces de monnaie et quatre princes en otages. Il estima que cela permettrait au conquérant arabe de sauver la face et de laisser l'Empire du Milieu tranquille.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cet arrangement dura un demi-siècle. Jusqu'à la bataille de Talas. Comparons maintenant cela à Poitiers en 732, un siècle après la mort du prophète Mohammed. Nous pouvons certainement interpréter Talas et Poitiers, ensemble, comme les deux événements marquants qui ont montré comment l'islam était sur le point de s'étendre à toute l'Eurasie (y compris la péninsule européenne), créant un empire politico-militaire de Rome à Chang'an (aujourd'hui Xian).

Eh bien, cela ne s'est pas produit. Il n'en reste pas moins que c'est l'un des «et si» les plus extraordinaires de l'histoire.

L'importance de la bataille de Talas, pratiquement ignorée en Occident, sauf dans certains cercles universitaires, est vraiment considérable. Entre autres choses, elle a imposé une nouvelle circulation des techniques. Les Arabes emmenèrent avec eux des artisans, des experts en sériciculture, mais aussi des fabricants de papier. Des ateliers furent d'abord créés à Samarcande, puis à Bagdad et dans tout le califat.

Ainsi, parallèlement à la route de la soie, nous avons assisté à la naissance d'une route du papier très fréquentée.

Déserts, montagnes, oasis - et pas de «travail forcé»

Rouler sur les autoroutes du Xinjiang pour tourner un documentaire après avoir retracé l'ancienne route de la soie depuis Xi'an jusqu'au corridor du Gansu est un voyage historique incomparable dans le temps, qui nous permet de retracer en détail des siècles de troubles en Asie centrale jusqu'au déclin de certaines cultures locales préislamiques au IXe siècle. C'est passionnant de renouer avec les principaux acteurs : les Ouïghours, les Chinois Han, les Sogdiens, les Indiens, les nomades, les Arabes, les Tibétains, les Tadjiks, les Kirghizes et les Mongols.

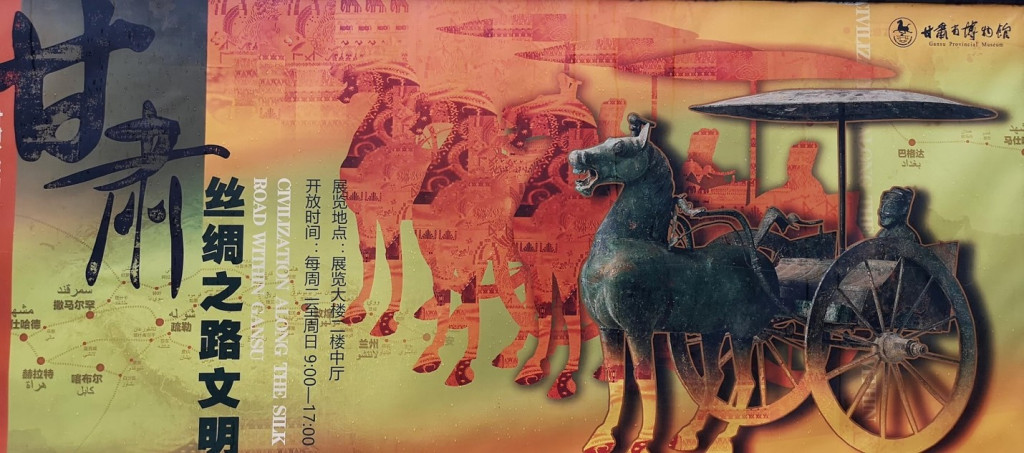

Une exposition extraordinaire sur la Route de la Soie est actuellement présentée au musée

du Gansu à Lanzhou. Photo : P.E.

Les groupes nomades qui se proclamaient héritiers des féroces Xiongnu venaient du nord-ouest de la Mongolie et des montagnes de l'Altaï. Au IVe siècle, ils ont intégré plusieurs anciens peuples nomades de l'ouest de l'Asie centrale, remodelant profondément le paysage politique et ethnique.

Les Xiongnu pillaient par intermittence certaines parties du nord de la Chine et étaient parfois incités à se livrer à un commerce important, recevaient des tributs ou étaient simplement soudoyés pour rester à l'écart. En réalité, les Xiongnu avaient une branche établie en Chine et séparée depuis au moins deux siècles des précédentes : ils finirent par prendre Samarcande en 350. Plus tard, ce sont les Turcs qui vinrent une fois de plus de Mongolie (ne le dites pas à Erdogan, il ne le saurait pas), unifiant la steppe au VIe siècle, bien avant l'arrivée de l'islam.

On peut dire que l'élément clé de la route de la soie est le contraste/la dichotomie entre le désert et les oasis.

La beauté austère du féroce Taklamakan. Photo : P.E.

Les déserts tels que le Taklamakan et le Gobi, et plusieurs autres, ainsi que les steppes arides et les montagnes, sont parmi les plus inhospitaliers de la planète : ce sont les caractéristiques essentielles de ce qui représente environ 6 millions de km2.

Ce qui est très rare en Asie centrale, ce sont les terres cultivées (même si l'on peut voir une succession de champs de coton) ou les bons pâturages (on en trouve dans le corridor du Gansu, et même dans les terres du Pamir, près du puissant Muztagh Ata). Néanmoins, les déserts et les montagnes sont au cœur de tout.

Bons pâturages dans les terres du Pamir. Photo : P.E.

Certaines oasis sont bien sûr plus égales que d'autres. Khotan est l'oasis la plus importante de la route de la soie méridionale, non loin de l'immense plateau tibétain désertique. C'est un endroit fabuleux pour l'agriculture, mais surtout, grâce à un cône alluvial, pour les pierres précieuses, en particulier le jade, fourni depuis plus de 2000 ans à toutes les dynasties chinoises. Khotan parlait une langue iranienne, proche de celles des anciens nomades Saka et Scythes, maîtres des steppes.

Le caractère chinois signifiant «soie» gravé dans le jade devant une usine

à Khotan. Photo : P.E.

Le royaume de Khotan était un rival féroce des oasis plus à l'ouest, Yarkand et Kashgar. Il n'a été que par intermittence sous contrôle chinois. Il a peut-être été conquis par les Kushans au IIe siècle. L'influence indienne est omniprésente, comme on peut encore le voir dans les motifs des vêtements et la nourriture du marché nocturne. Au IIIe siècle, le bouddhisme exerçait déjà une influence majeure, comme en témoignent les plus anciens témoignages du bassin du Tarim.

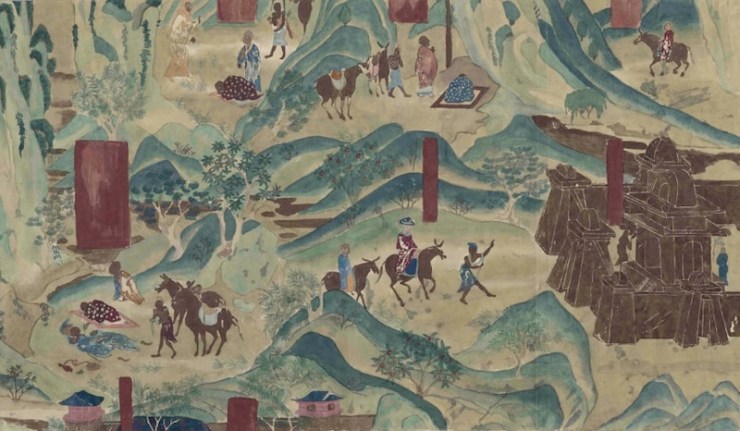

La route de la soie, ou plutôt les routes de la soie, est bien sûr la route bouddhiste. À Dunhuang, dans le corridor du Gansu, le bouddhisme était également populaire depuis le IIIe siècle : un célèbre moine local, Dharmaraksa, était l'élève d'un maître indien. Les foules bouddhistes de Dunhuang étaient un mélange de Chinois, d'Indiens et d'Asiatiques centraux, témoignant une fois de plus de l'interpénétration incessante des cultures.

La caravane de chameaux à l'époque de l'essor du tourisme intérieur,

à l'extérieur de Dunhuang. Photo : P.E.

La métaphore shakespearienne «le monde entier est une scène» s'applique parfaitement à l'histoire de la Route de la Soie : tous ces acteurs venus des quatre coins du Heartland ont historiquement joué plusieurs rôles, parfois tous en même temps - une apothéose des «échanges entre les peuples» chers à Xi Jinping. C'est là tout l'esprit des anciennes et nouvelles Routes de la Soie.

Jouer le blues ouïghour. Photo : P.E.

Nous avons eu la chance d'être sur la route en plein milieu du 70ème anniversaire de la création de la région autonome ouïghoure du Xinjiang.

Parmi les nombreuses réalisations du socialisme à la chinoise au Xinjiang en matière de développement durable, la domestication du Taklamakan - ou «mer de la mort» - est unique au monde.

Nous avons traversé le Taklamakan depuis la route de la soie du nord à Aksu jusqu'à celle du sud, près de Keriya : nous avons tout vu, de l'autoroute impeccable bordée de roseaux composant le «cube magique chinois» - pour éloigner le sable - à une partie de la ceinture verte de 3046 km de long qui bloque le sable, avec des plantes telles que le peuplier du désert et le saule rouge.

Le Taklamakan a toujours été le centre des tempêtes de sable, une menace majeure pour la succession des oasis. Le terrain autour des oasis est hostile : déserts, montagnes arides, terres désolées du Gobi, sols pauvres, végétation clairsemée, faibles précipitations, forte évaporation, air sec.

Ce que nous voyons aujourd'hui a commencé avant même le lancement de la campagne «Vers l'Est» en 1999 : depuis 1997, toute une série d'agences centrales et étatiques, d'entreprises publiques centrales et 14 provinces et municipalités chinoises ont envoyé des fonds et du personnel en masse pour développer correctement le Xinjiang.

Comparons maintenant tout cela avec les recherches originales présentées lors d'une conférence universitaire sur le Xinjiang récemment organisée par l'Université des sciences et technologies de Hong Kong et l'Université de Hong Kong, mes voisins lorsque je vivais dans le Fragrant Harbour. Ces recherches ont montré comment, depuis les années 1990, le MI6 britannique a instrumentalisé une minorité d'Ouïghours parallèlement à une vaste campagne mondiale de relations publiques visant explicitement à diviser la Chine en trois parties.

Cela a donné lieu aux accusations de «génocide» concoctées par la CIA ces dernières années et, bien sûr, aux accusations de «travail forcé» à l'encontre de populations vivant dans des conditions précaires dans des camps de concentration/rééducation. Au cours de nos nombreux voyages, guidés par des Ouïghours, nous étions déterminés à trouver des travailleurs esclaves dans les champs de coton le long de la route de la soie du nord ou au milieu du Taklamakan. Eh bien, désolé : ils n'existent pas.

La propagande était toutefois essentielle pour enrôler des masses d'Ouïghours dans l'État islamique, notamment dans leur important contingent en Idlibistan qui erre désormais librement entre la Syrie et la frontière turque. Ils n'oseraient pas revenir au Xinjiang et affronter les services de renseignement chinois.

Oubliez la propagande barbare. Ce qui importe vraiment, historiquement, c'est que les anciennes routes de la soie ainsi que le Xinjiang pourraient bien être le carrefour ultime des civilisations. Le long de l'Asie centrale, ils sont le cœur (battant) du Heartland. Et aujourd'hui, une fois de plus, ils reviennent en tant que protagonistes au cœur de l'Histoire.

source : Strategic Culture Foundation