Par Eduardo Vasco

La période allant de 1898 à 1945 a vu la croissance et la consolidation de l'impérialisme américain et de son hégémonie mondiale. L'industrialisation intense et frénétique des États-Unis, assurée par l'unification après la guerre civile, la construction de chemins de fer, la formation de monopoles industriels et leur fusion avec le capital bancaire, a révélé au monde ce grand colosse économique.

Ce formidable développement des forces productives a engendré la nécessité historique d'une expansion impérialiste sur les marchés du monde entier. Mais il s'agissait aussi d'une expansion coloniale. La bourgeoisie américaine [élite financière] a subjugué la bourgeoisie européenne, en commençant par l'Espagne, l'un des premiers empires coloniaux nés de la naissance des relations capitalistes. L'évolution de l'impérialisme américain s'est achevée avec la soumission de l'empire japonais, l'un des derniers à atteindre un développement capitaliste complet.

Comme nous le savons, les événements de cette période ont été à la fois des symptômes et des conséquences des deux guerres mondiales. Deux des figures clés de cette conquête de l'impérialisme américain ont été les parents Théodore et Franklin D. Roosevelt. Avec leurs particularités, ils représentaient le même phénomène : l'obligation impérative pour le capital américain de s'étendre et de dominer le monde entier. Ainsi, malgré la démagogie du bon voisinage, Franklin a fini par copier les pratiques du grand club de Theodore.

Cette domination est aujourd'hui à son point le plus bas. La tendance n'est pas de la reprendre, mais de la dépasser. Mais les Etats-Unis ne peuvent pas accepter leur propre déclin les bras croisés. Face à la crise historique dans laquelle se trouve le capitalisme mondial, sous leur direction, il faut reprendre la vieille politique du gros bâton.

Capture d'écran. Caricature de 1904 montrant Roosevelt armé de son « gros bâton » (big stick) en train de patrouiller dans la mer des Caraïbes. Source : Domaine public. William Allen Rogers

Et cette politique, contrairement à ce que certains pourraient penser, n'est pas contradictoire avec le protectionnisme économique. Le libre-échange, c'est l'exploitation des autres nations sous l'apparence du bon voisinage ou de la coexistence pacifique, même s'il est aussi adepte de la force brute lorsque c'est nécessaire. Le protectionnisme, en annulant le libre-échange, n'élimine pas la nécessité de cette exploitation. En effet, même un pays aussi peuplé et doté de vastes ressources naturelles que les États-Unis ne peut se suffire à lui-même. Surtout si les forces productives du pays sont tellement développées que les frontières de l'État-nation ne peuvent plus les accueillir.

Les tarifs douaniers de Donald Trump s'accompagnent de menaces militaires à l'égard d'autres pays. Les Panaméens ont dû annuler leur partenariat avec la Nouvelle route de la soie et deux terminaux portuaires chinois pourraient être amenés à passer dans d'autres mains, tandis que les navires de guerre américains pourront circuler librement. Tout cela après que Trump ait menacé de reprendre le canal de Panama, y compris par la force.

Le drame du Groenland risque également de connaître une issue brutale. Cette possession danoise détient des ressources minérales indispensables pour rendre à l'Amérique sa grandeur, tout en étant stratégiquement située d'un point de vue militaire et commercial, à l'extrémité ouest de la nouvelle route de l'Arctique.

Même des mesures apparemment anodines ne doivent pas être négligées. Trump n'a pas rebaptisé le golfe du Mexique par romantisme nationaliste. Les zones appartenant au Mexique et à Cuba contiennent des réserves inexploitées de pétrole et de gaz naturel extrêmement précieuses pour le boom économique que le républicain souhaite favoriser dans son pays. Considérer ces eaux comme la propriété des États-Unis serait un pas vers la réalisation des objectifs annoncés par Trump il y a quelques mois : drill, drill, drill !

ExxonMobil a pratiquement colonisé la Guyane. Elle contrôle son économie et sa politique intérieure et extérieure. Marco Rubio a clairement indiqué, lors d'une récente visite, que les États-Unis interviendraient militairement pour protéger l'exploration pétrolière de la société américaine si elle était menacée, en particulier par le Venezuela. Une éventuelle intervention militaire directe des États-Unis ne garantirait pas seulement le pétrole guyanais, mais conduirait également à la déstabilisation et à la chute éventuelle du gouvernement vénézuélien, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Bien entendu, une telle intervention représenterait également un très grand danger pour le Brésil et l'ensemble de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine – que le Pentagone veut publiquement tenir à l'écart de la Chine, et aucune solution ne peut être exclue.

Depuis qu'ils ont envahi et repris une partie du territoire syrien, les États-Unis volent littéralement le pétrole de ce pays. Il est difficile de trouver un cas similaire dans l'histoire récente. Et les activités, en général, tournent à plein régime et sans inconvénient. Ni les guerres fratricides ni l'axe de la résistance n'ont pu empêcher ce vol en plein jour. Aujourd'hui, quelque chose de similaire pourrait se produire en Ukraine, mais contrairement à la Syrie, qui n'a pas donné l'autorisation aux États-Unis, Vladimir Zelensky a déjà entre les mains la proposition de remettre des minéraux et des terres rares en guise de compensation rétroactive pour l'aide militaire.

Les Etats-Unis cherchent à renouer avec une politique industrielle pour sortir de la crise qui ne cesse de s'aggraver depuis 2008. La voie indiquée par l'Europe tend à être suivie par les Américains : une industrialisation basée sur le réarmement. Le désavantage relatif des Etats-Unis par rapport à la Chine n'est pas seulement économique, et par rapport à la Russie, il n'est pas seulement un désavantage en termes d'influence dans les pays pauvres. À bien des égards, l'industrie de guerre américaine est dépassée. Pour atteindre son objectif d'industrialisation, Trump devra miser sur l'industrie de la guerre. Et l'industrie de la guerre, comme toute industrie, recherche le profit. Par conséquent, les intérêts des différentes et puissantes branches économiques aux États-Unis – comme en Europe – tendent à coïncider dans la mesure où, en fin de compte, la grande solution à leurs problèmes actuels et historiques ne sera rien d'autre qu'une guerre mondiale pour la préservation de leur système, comme en 1914 et en 1939.

Eduardo Vasco

Traduction : Mondialisation.ca

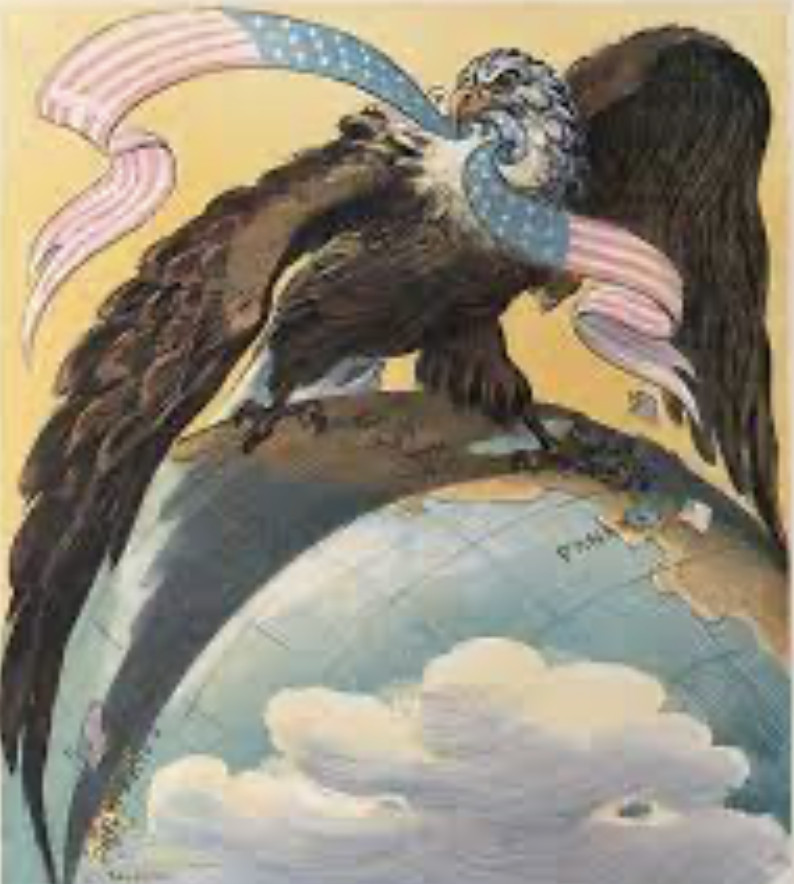

Image en vedette : Capture d'écran. Udo J. Keppler. artvee.com

*

Eduardo Vasco est journaliste spécialisé en politique internationale, correspondant de guerre et auteur des livres « Le peuple oublié : une histoire de génocide et de résistance dans le Donbass » et « Blocus : la guerre silencieuse contre Cuba ». Ses articles sont publiés régulièrement sur la page en portugais.

La source originale de cet article est Mondialisation.ca

Copyright © Eduardo Vasco, Mondialisation.ca, 2025

Par Eduardo Vasco