Par Guy Mettan

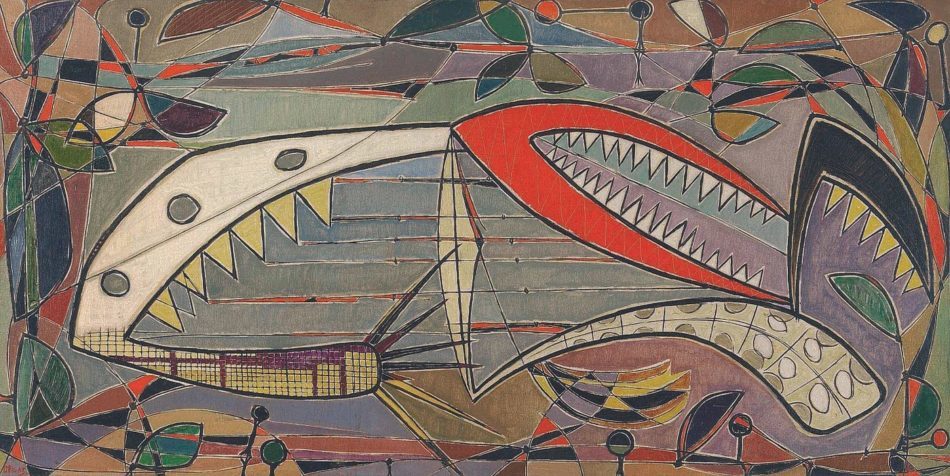

Oswaldo Vigas (Venezuela), Alacrán ('The Scorpion'), 1952.

Par Guy Mettan

Pete Hegseth n'aura pas perdu de temps. A peine l'encre du nouvel en-tête du Département de la Guerre était-elle sèche qu'il mobilisait ses troupes et dépêchait le plus gros porte-avions de sa marine pour aller canonner l'ennemi du moment, le président vénézuélien Nicolas Maduro. Après l'attaque de l'Iran en juin, l'envie d'en découdre lui démangeait. Bilan à ce jour : une vingtaine de bateaux coulés et 83 morts. L'invasion du Vénézuéla, et pourquoi pas de la Colombie voisine, n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais on n'en est pas très loin. La volonté de mettre au pas les récalcitrants sud-américains par tous les moyens et sous n'importe quel prétexte, elle, ne fait pas de doute.

Le repli de l'empire sur ses bases historiques n'est pas nouveau. Il avait déjà commencé sous l'ère Biden en 2021 avec le retrait calamiteux d'Afghanistan. Donald Trump en a tiré la leçon et a fait du retour à la doctrine Monroe, du nom du premier président américain qui l'avait formulée en 1823 (« L'Amérique aux Américains. Pas d'ingérence étrangère sur le continent »), l'un des piliers de sa politique étrangère.

Le New York Post, puis le New York Times et la presse nord-américaine, en ont fait leurs choux gras en parlant de nouvelle doctrine « Donroe » pour qualifier la nouvelle escalade militaire des Etats-Unis dans leur arrière-cour et la mise en œuvre du programme America First et Make America Great Again dans la Caraïbe.

Les déclarations tonitruantes suivies de reculades spectaculaires de Donald Trump ne doivent pas nous leurrer : il s'agit d'une tendance lourde, calculée, stratégique de la politique étrangère américaine. Le changement de nom du Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique et les allusions appuyées à l'annexion du Panama, à l'occupation du Groenland et au rattachement du Canada à l'Union qui ont marqué le début de son mandat expriment une volonté de fond et non un caprice passager. Les manœuvres qui consistent à terroriser et à déstabiliser les alliés de l'Amérique en leur infligeant des taxes douanières prohibitives puis à les amadouer en leur octroyant des remises de peine relèvent d'une tactique au service de la même finalité.

Tous les empires qui se sentent menacés procèdent de la même manière : ils estiment vital de prendre le contrôle direct des territoires proches (le premier cercle) et de vassaliser leurs alliés plus lointains de façon à constituer un glacis sécuritaire solide pour leur défense et un vaste marché captif pour leur économie. L'Europe, le Japon, la Corée ou l'Australie, qui appartiennent au deuxième cercle, sont en train de l'apprendre à leurs dépens.

Les Etats-Unis ne les laisseront pas s'échapper ni s'émanciper. Ils leur maintiendront les rênes plus ou moins longues en fonction de leur docilité et de leur aptitude à remplir les tâches qu'on attend d'eux : fournir des consommateurs et des clients ductiles et assurer la défense des frontières de leur empire en exigeant des Etats-liges qu'ils augmentent leurs budgets militaires et fournissent les équipements et les aides financières aux garnisons des avant-postes chargés de la disruption de l'ennemi comme c'est le cas aujourd'hui pour l'Ukraine et Israël.

Les pays extérieurs du troisième cercle sont traités selon le même schéma mais en plus dur : ils se voient appliquer un régime de sanctions graduées, de lourdes à très lourdes suivant leur taille, leur utilité et le but poursuivi : les soumettre à terme, et si c'est impossible, les neutraliser. Les plus récalcitrants seront impitoyablement bombardés (Iran, Yémen) et la tête de leurs dirigeants sera mise à prix (50 millions de dollars pour celle de Maduro). Le Far West n'est plus très loin.

Pour le Canada et l'Amérique latine, c'est une très mauvaise nouvelle. La liberté de manœuvre qu'ils avaient réussi à se créer, pour certains en s'ouvrant à la Chine, va se réduire. Les gouvernements indépendants seront harcelés, leurs économies rançonnées, leurs souverainetés rognées. Les opérations d'intimidation, d'infiltration, de changement de régime vont se multiplier comme ce fut le cas lors des décennies 19060-1970 avec la généralisation des coups d'Etat militaires orchestrés par Washington.

L'Equateur, l'Argentine, le Salvador, l'Uruguay, le Paraguay ont déjà changé de camp et seront probablement suivis par le Pérou et le Chili à l'occasion du second tour des présidentielles. La Colombie, dont le président Petro est devenu une cible, pourrait aussi les suivre lors des élections de 2026. Seuls le Mexique et le Brésil restent fermement indépendants, aux côtés de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela et de la minuscule Barbade, depuis longtemps dans le camp du mal. Jusqu'à quand résisteront-ils ?

Les cas de l'Argentine et du Vénézuéla sont les plus emblématiques, l'un comme exemple réussi de soumission volontaire à l'influence étatsunienne, l'autre comme symbole de résistance. Après sa victoire aux présidentielles de 2023, Javier Milei a réussi son pari aux dernières élections législatives et a aussitôt reçu la récompense promise par Trump, 20 milliards de dollars. Une pression électorale et une ingérence crasse devenues courantes en Occident. Ursula von der Leyen a utilisé les mêmes arguments sonnants et trébuchants pour sauver du naufrage électoral la présidente moldave et le candidat pro-européen roumain aux dernières élections présidentielles.

Le Vénézuéla, comme Cuba en son temps, fournit au contraire la preuve que la résistance est possible. Coup d'Etat, infiltrations de commandos, distributions d'argent aux émeutiers, corruption des partis, sanctions économiques massives, création de toutes pièces d'un président « démocrate » (Juan Guaido en 2019), rien n'y a fait : Hugo Chavez et Nicolas Maduro ont réussi à s'accrocher au pouvoir depuis un quart de siècle comme des moules sur un rocher.

Cet automne a même vu la tragédie tourner en farce avec l'attribution du Prix Nobel de la paix à la prétendue « cheffe de l'opposition démocratique » Maria Corina Machado, égérie d'extrême-droite dont le seul programme politique se résume à deux points : appeler à une intervention militaire étatsunienne pour renverser le régime de Maduro et céder l'exploitation des immenses réserves pétrolières du pays aux compagnies américaines.

A 94 ans, le - vrai et authentique - Nobel de la paix argentin Adolfo Perez Esquivel, lauréat de l'année 1980, quand ce prix avait encore une valeur, a dénoncé la grotesque supercherie dans une magnifique lettre ouverte à Corina Machado (De Nobel à Nobel, 13 octobre 2025 : « Pourquoi appelles-tu les Etats-Unis à envahir le Venezuela ? A l'annonce de l'attribution du prix, tu l'as dédié à Trump, l'agresseur de ton pays, qui ment et l'accuse d'être un Etat narco-trafiquant ».)

Aujourd'hui, le Venezuela est devenu le pays test de la confrontation entre les Etats-Unis et le Sud global. Mais la proie a appris à se défendre. Ses défenses ont été puissamment améliorées par les Russes et les Iraniens. Des années de harcèlement l'ont rendue plus résiliente.

S'il résiste, ce sera le signe d'un échec de la stratégie américaine et le début de la fin de l'ordre « basé sur des règles ». S'il échoue, ce sera le signe de la défaite du monde multipolaire et d'un retour à un monde profondément insécure, avec l'extension des campagnes de déstabilisation à l'ensemble des petits pays jugés hostiles, l'Inde, la Russie et la Chine étant hors d'atteinte.

Le sort du continent américain dépend désormais de la capacité de Caracas, du Brésil et du Mexique à résister au rouleau compresseur impérial. Avec, peut-être, le soutien inattendu d'un Canada qui tient aussi à son indépendance, la mission n'est pas impossible...

Par Guy Mettan

Arrêt sur info, 23 novembre 2025