Erik Norling

Source: posmodernia.com

Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, les médias occidentaux ne cessent de rappeler que ce qu'ils appellent pompeusement un Nouvel Ordre Mondial est en train de s'imposer. Une cataracte médiatique qui s'est accentuée depuis la conférence de presse déformée et manipulée de Zelensky à la Maison Blanche et l'obsession à vouloir, notamment en Europe, nous le présenter comme un personnage qui serait une sorte de nouveau leader autoritaire prêt à faire alliance avec Poutine, à abandonner l'alliance traditionnelle atlantiste avec l'Europe, tout en s'imposant sur la scène internationale par la force, qu'elle soit économique ou militaire. Ajouté à une sorte d'excentricité propre à un pique-assiette égocentrique, qu'y a-t-il de vrai là-dedans ?

Cependant, pour ceux qui connaissent l'histoire et la politique étrangère des États-Unis, nombre de ces affirmations gratuites doivent être remises en question. Ce n'est pas la première fois que le chef de ce qui est aujourd'hui la première puissance mondiale opte pour une politique plus axée sur la politique intérieure (America First), au détriment d'un déploiement international de sa puissance économique et militaire. Il faut rappeler que dans les deux guerres mondiales, ils sont intervenus tardivement, uniquement lorsqu'ils ne pouvaient pas rester à l'écart, malgré une opinion publique américaine largement isolationniste (dans la première en 1917, et dans la seconde après Pearl Harbor en décembre 1941). Ce qui est certain, c'est qu'après ces deux conflagrations, Washington a profité de la faiblesse des autres puissances occidentales pour étendre son influence dans le monde, faisant du 20ème siècle le siècle américain. Une ère où le mode de vie américain, la démocratie libérale et le capitalisme mondial semblaient prévaloir. Cela s'est matérialisé surtout après la défaite des puissances de l'Axe et la longue guerre froide contre l'Union soviétique (et plus tard contre la Chine communiste), qui a duré plus de quatre décennies.

L'émergence d'un monde multipolaire après la chute du mur de Berlin, saluée par certains essayistes tel Fukuyama comme le triomphe définitif de l'Empire atlantique, n'a été qu'un mirage de courte durée. La Chine est devenue un acteur capitaliste international (curieux paradoxe pour un État qui se définit comme communiste); la Russie a refusé de rester en retrait, se lançant dans une expansion militaire pour contrôler ses frontières et osant même débarquer en Afrique (les pays du Sahel en sont la preuve); les économies des pays dits en développement ont connu une croissance exponentielle, de même que leurs populations (les BRICS avec l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud). L'émergence de l'islamisme, nouveau facteur géopolitique, a remplacé le communisme comme axe du mal, corroborant les thèses conservatrices de Samuel P. Huntington dans son essai Le choc des civilisations, judicieusement sous-titré La reconfiguration de l'ordre mondial [1]. Dans ce scénario inaugurant le 21ème siècle, après les échecs du Vietnam d'abord, puis de l'Irak et de l'Afghanistan, les États-Unis ont entamé leur repli sur leur zone d'influence traditionnelle: les Amériques. L'arrivée au pouvoir de Trump pour la deuxième fois en 2025 ne doit être considérée que comme la prochaine étape de ce qui a commencé avec Obama, mais avec plus de vigueur.

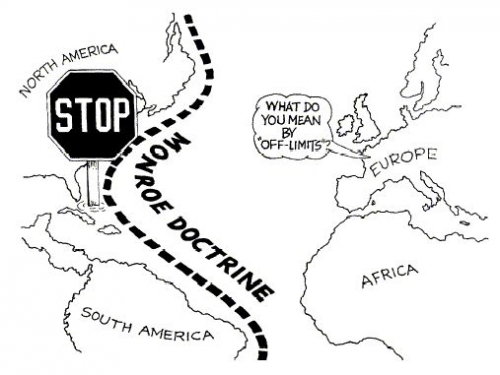

La doctrine Monroe 2.0.

Les déclarations publiques et les décisions prises au cours des premières semaines de son mandat ont révélé ce que Trump avait déjà dans son programme Make America Great Again. Conscient de la nécessité pour l'équipe du nouveau président de réorienter sa politique étrangère - car il serait naïf, comme le font les médias d'information, de penser que tout dépend de la volonté d'une seule personne - tout indiquait que le pendule revenait vers le continent américain. Les analystes critiques ont immédiatement parlé d'un retour à la très décriée doctrine Monroe [2].

Formulée par le cinquième président James Monroe (en fonction de 1817 à 1825) dans un discours au Congrès en décembre 1823, elle a marqué le point de départ de la politique étrangère des États-Unis, alors puissance régionale. Elle vise à maintenir les puissances européennes en dehors de l'hémisphère occidental (qu'ils baptisent "continent américain", expression aujourd'hui remise au goût du jour) et à permettre au nouveau pays d'étendre son territoire aux dépens de ses voisins [3]. L'Amérique aux Américains était le slogan utilisé pour intervenir dans la région lorsque les intérêts américains étaient menacés ou qu'on ne leur permettait pas d'incorporer de nouvelles terres (avec la Russie, l'Espagne et la France, puis aux dépens du Mexique, surtout avec des campagnes militaires).

La dernière, l'occupation manu militari de Cuba et de Porto Rico en 1898. Si elle suscite d'abord la sympathie de l'Amérique espagnole en s'opposant à l'influence européenne, elle se transforme rapidement en un sentiment anti-américain croissant [4].

Le 20ème siècle commence également par une longue série d'aventures guerrières yankees (Cuba, Honduras, Panama, 1898-1909 ; Haïti, 1915-1935 ; République dominicaine, 1916-1924 ; Nicaragua, 1912-1933 ; Mexique 1910-1919). Après cette période, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, la politique d'intervention au-delà des frontières s'est étendue au monde entier. Dès lors, à quelques exceptions près, l'influence en Amérique latine s'est faite par le biais des élites locales, de l'influence de la CIA et de l'armée, toujours avec l'excuse d'éviter l'infiltration communiste [5].

Une relation qui s'est rompue au début du 21ème siècle, avec l'attention portée par le président Bush à la menace islamiste, et qui a conduit en Amérique latine à une montée de l'indigénisme aux côtés de mouvements post-soviétiques, auparavant dépendants de Moscou, qui se sont déclarés anti-impérialistes et ont pris le pouvoir (Nicaragua, Vénézuéla, Bolivie, etc.). Il en résulte un déclin de l'influence américaine, désormais remplacée par des puissances émergentes telles que la Russie, l'Iran et la Chine. Cuba persiste dans sa résistance face à des États-Unis de plus en plus affaiblis.

Trump a lancé ses premières proclamations à cet égard, en faisant allusion au fait que le Canada devrait devenir le 51ème État américain, que le Groenland serait acheté aux Danois, que le golfe du Mexique serait rebaptisé « Gulf of America » et qu'il reprendrait le contrôle du canal de Panama. Il a précisé qu'il ne permettrait pas l'ingérence d'autres puissances (allusion ouverte à la Chine et à la Russie) et qu'il protégerait l'hégémonie américaine contre tout ennemi extérieur susceptible de mettre en péril son statut économique (euphémisme « sécurité nationale », expression qui nous ramène à l'ère Kennedy), allant même jusqu'à rompre l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale.

Beaucoup ont interprété cela comme une nouvelle version de la doctrine Monroe. En réalité, cette analyse n'est pas tout à fait correcte. Il faut plutôt y voir une révision de la politique définie par le président Theodore Roosevelt (1901-1909), qui a considérablement régénéré la traditionnelle doctrine Monroe, avec laquelle Trump présente même des similitudes personnelles et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Pour atteindre leurs objectifs, les nouveaux faucons de la Maison Blanche ont estimé que les Etats-Unis devaient d'abord résoudre le délicat scénario mondial, afin de pouvoir avoir les coudées franches sur « leur » continent américain [6].

Une nouvelle géopolitique

En conséquence, et sans surprise, le nouveau dirigeant de Washington a fait de la résolution (au moins temporaire) du problème du Moyen-Orient l'un des principaux objectifs de ses premiers mois de mandat. Protéger Israël tout en mettant un terme à un conflit qui ne cesse de s'envenimer depuis l'attentat du Hamas en octobre 2023. Si cela nécessite un rapprochement avec l'Iran, il le fera, lui permettant de devenir une puissance régionale sans menacer l'allié de Tel-Aviv. Dans le même temps, elle imposerait un armistice entre la Russie et l'Ukraine, quitte à aller à l'encontre des intérêts européens et à susciter un anti-américanisme croissant dans l'opinion publique du Vieux Continent. On ne sait pas encore quelle sera la réponse de la Russie, car il s'agit d'accepter un retrait d'Afrique et du Venezuela, tout en reconnaissant le statu quo aux frontières de l'Europe de l'Est. Cela ajouterait au malaise de l'Europe qui, jusqu'alors, vivait paisiblement sous le parapluie protecteur américain.

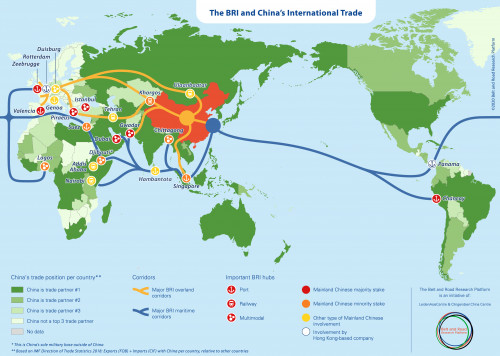

Le troisième pilier de ce projet complexe sera la Chine, qui sera plus difficile à briser car il s'agit d'une guerre commerciale, avec un colosse asiatique qui ne veut pas revenir à ses limites du 20ème siècle. Pékin a passé des années à investir dans des mines, des ports, des infrastructures essentielles, dans tous les pays en développement en dehors de l'Asie. Sur son propre continent, elle a connu des difficultés en raison de l'antipathie traditionnelle des pays voisins (Corée, Taïwan, Japon, Viêt Nam et Philippines), raison pour laquelle elle s'est tournée vers l'Afrique et l'Amérique latine. C'est précisément là que le voisin du Nord tente de les repousser en premier. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, l'a clairement indiqué dans un article de l'influent Wall Street Journal, assurant que la priorité de l'administration Trump serait de mettre fin à cette influence :

"Le Salvador, le Guatemala, le Costa Rica, le Panama et la République dominicaine (les pays que je visiterai lors de ce voyage) ont énormément à gagner d'une plus grande coopération avec les États-Unis.

Ces nations ont été négligées par les administrations précédentes, qui ont donné la priorité à l'international plutôt qu'au local et ont poursuivi des politiques qui ont accéléré le développement économique de la Chine, souvent au détriment de nos voisins. Nous pouvons inverser cette tendance".

Trump l'avait déjà prévenu, ce qui n'est pas surprenant puisque dans son Projet 2025, il a carrément anticipé une confrontation ouverte avec la puissance asiatique, lorsqu'en janvier 2025 il a accusé Pékin d'essayer de transformer les Caraïbes en un « lac chinois » à travers le canal de Panama, qu'il a d'ailleurs expressément inclus dans son discours d'investiture. Qu'il le reprendrait, même par la force si nécessaire. Une véritable déclaration d'intention qui anticipe que, dans les années à venir, nous assisterons à un affrontement entre la puissance asiatique et les Etats-Unis, que plusieurs spécialistes ont déjà prophétisé, anticipant une victoire américaine [8]. Peut-être un peu trop à la légère.

En attendant, une alliance russo-américaine n'est pas impossible, avec un Moscou qui a historiquement montré de nombreux signes d'incompréhension avec son voisin asiatique (n'oublions pas que le seul conflit chaud de l'URSS dans l'après-guerre a été celui avec la Chine communiste en 1969, qui a fait des centaines de victimes). Les anciennes aspirations irrédentistes de la Chine sont dirigées vers le nord, vers la Sibérie russe occupée par les tsars dans leur expansion vers le Pacifique aux 18ème et 19ème siècles. Les déclarations des dirigeants chinois ont été réitérées à cet égard depuis l'époque de Mao. Pour ce faire, la Russie aura besoin du soutien de l'Europe, qui dépend également des exportations vers le colosse chinois. L'avenir de l'alliance des BRICS, tant vantée, a déjà été mis à mal. L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud n'hésiteront pas à collaborer avec les États-Unis.

En conclusion, beaucoup d'inconnues et de fronts restent ouverts. En ce qui concerne les Hispaniques, il reste à voir dans quelle mesure les États-Unis réagiront avec force pour regagner de l'influence en Amérique latine. De même que le rôle que l'Europe et surtout l'Espagne peuvent jouer dans ce processus. Il est temps de choisir son camp.

Notes:

[1] En espagnol, par Paidós. Barcelone, 2001.

[2] The Washington Post, 28.2.2025. En Espagne, El País, 5.1.2025, et La Vanguardia, 9.1.2025.

[3] Excellente étude de Jay SEXTON, The Monroe Doctrine : Empire and Nation in Nineteenth Century America. Hill et Wang. New York, 2012.

[4] Pour comprendre ce phénomène au niveau mondial, voir. FRIEDMAN, M.P. : Repenser l'antiaméricanisme. L'histoire d'un concept exceptionnel dans les relations internationales américaines. Machado Grupo Editores. Madrid, 2015.

[5] Les rapports de la CIA de l'époque, aujourd'hui déclassifiés, sont illustratifs. L'un d'entre eux est le fameux « United States Objectives and Courses of Action with respect of Latin America : Staff study », daté du 4 mars 1953. Cité dans FRIEDMAN, M.P. : Rethinking Anti-Americanism. Op.cit. p. 198.

[6] Kiron SKINNER, « Department of State », in Mandate for Leadership, un gros volume publié par l'ultra-conservatrice Heritage Foundation en 2023 avec le programme de gouvernement Project 2025 pour quand Trump serait élu. Disponible sur les réseaux. Afro-américaine, elle était directrice de la planification au département d'État lors de son premier mandat, après avoir fait partie de l'administration Bush.

[7] Wall Street Journal, 30.1.2025, « An Americas First Foreign Policy ».

[8] Wall Street Journal, 05.3.2025, « China is secretly worried Trump will win on trade ».