Nous ne savons pas comment se poursuivront les luttes. Réussiront-elles à faire surgir une avant-garde susceptible de consolider la spontanéité et de donner une continuité à ces combats pour un monde différent, que nous, nous appelons encore socialisme ?

En 1992, le politologue Francis Fukuyama écrivait l'essai « La fin de l'histoire et le dernier homme », basé sur un cours donné à la Faculté de Philosophie politique de l'Université de Chicago. Sa thèse : l'histoire en tant que lutte des idéologies était finie, dans un monde désormais basé sur la « démocratie libérale » qui s'était imposée après la fin de la Guerre Froide. En d'autres termes : un monde basé sur la « pax americana ».

Le concept fut repris par de nombreux analystes après les défaites des gouvernements progressistes de l'Amérique Latine, de l'Argentine à l'Équateur et au Brésil (entre 2014 et 2018) : ils considéraient désormais le « cycle progressiste » comme mort, enterré par le néo-libéralisme » que l'économiste Joseph Stiglitz appelait « fondamentalisme du marché » et que le professeur d'économie usaméricain David M. Kotz définissait beaucoup plus clairement comme « la domination complète du travail par le capital ».

Aussi ces analystes, politologues, « experts » du rien auront certainement été très déçus par cet octobre 2019 qui, certes, n'est pas l 'Octobre bolchévik d'il y a 102 ans, mais qui rappelle aux puissants de ce monde que la lutte de classe n'est nullement finie, que les peuples du Sud du monde, avec le prolétariat en première ligne (et même ceux de notre Europe endormie, comme les gilets jaunes français) nous démontrent encore une fois qu'il est possible de se révolter et même de vaincre.

De la petite Haïti martyrisée à l'Équateur, au Chili, à l'Argentine, à la Bolivie, à l'Uruguay et même au Brésil, ces derniers mois ont vu des masses de jeunes, de travailleurs, de femmes se révolter contre l'impérialisme, contre ses instruments comme cette organisation criminelle appelée Fonds Monétaire International et contre ses représentants locaux, les gouvernements qui en ont impitoyablement appliqué la politique. Au moyen d'instruments divers : la rue et les élections. Bien sûr, l'issue n'en est pas acquise d'avance, car il s'agit de processus encore en cours à l'heure où nous écrivons, mais les signaux sont forts.

Une vitrine brisée : le Chili

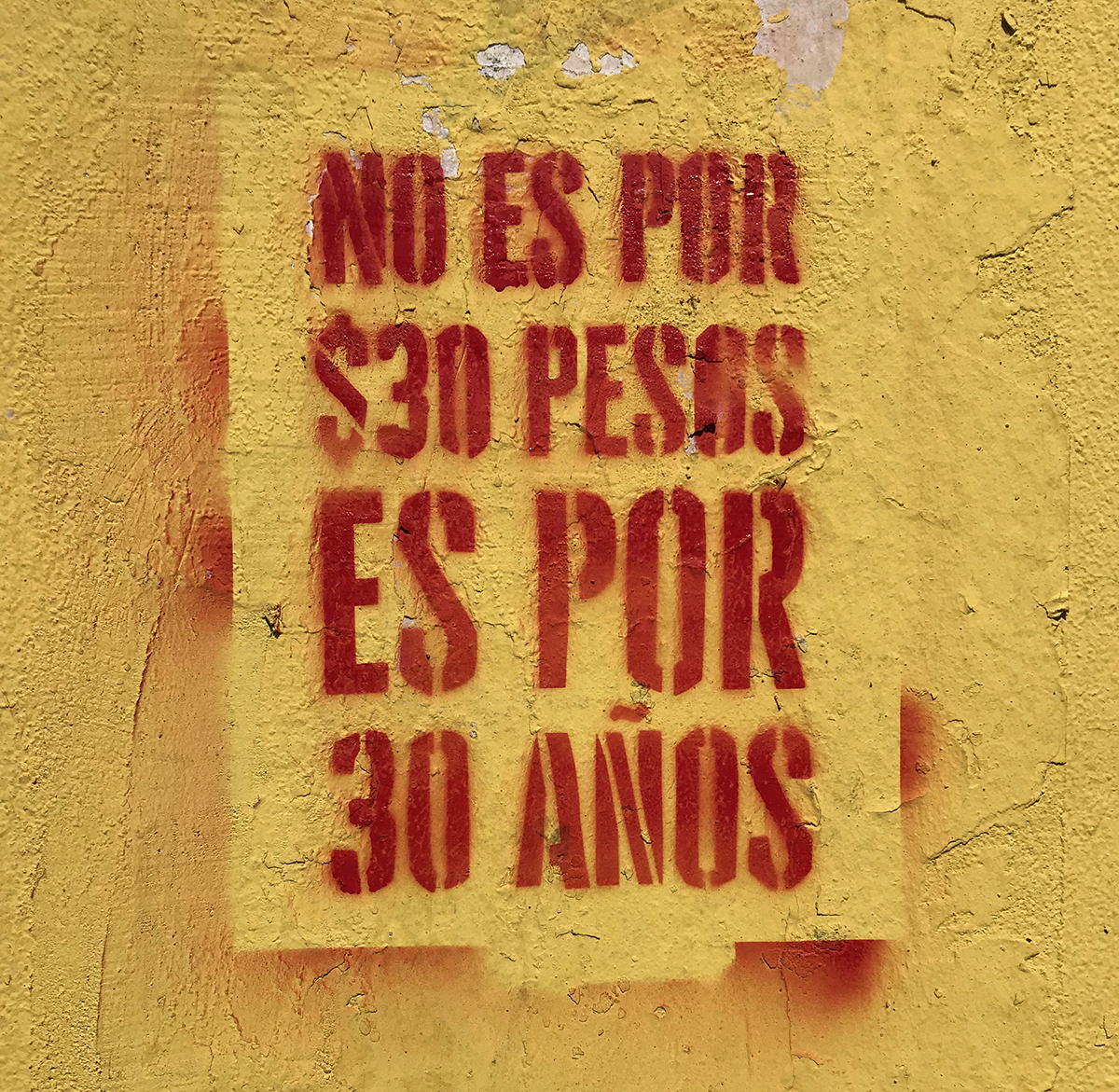

Dans le laboratoire par excellence du néo-libéralisme des Chicago Boys, le pays qu'on nous a vendu pendant 30 ans comme « vitrine » du développement capitaliste, nous découvrons que, comme on le lisait sur les pancartes dans les manifestations de ces jours-ci, « Ce n'est pas 30 pesos - l'augmentation du tarif des transports, l'étincelle qui a incendié la prairie, que le Sénat a déjà abrogée dans une tentative pour calmer les protestations - ce sont 30 années ».

Voici quelques chiffres : un travailleur chilien sur 4 gagne 301 000 pesos, qui équivalent à 340 € par mois, et il travaille en moyenne plus que les 45 heures hebdomadaires légales. La prestigieuse, et autonome, Fondation Sol relève que 70% de la population gagne moins de 550 000 pesos [=620€]. 80% des familles chiliennes sont surendettées. Elles s'endettent à vie pour étudier, pour se soigner, pour se procurer une retraite misérable, parce que tous les services - santé comprise - ont été privatisés. L'archevêque de Concepción dépeint ainsi la situation du pays : « Au Chili, environ 650 000 jeunes (5,7% sur les 13,9% de Chiliens de cet âge, sur une population totale de 18 700 000 personnes, NDLA) entre 18 et 29 ans, n'étudient ni ne travaillent ; il y a parmi eux des taux élevés de maladie mentale et de suicides ; des milliers de vieux sont seuls et abandonnés, et personne ne s'occupe d'eux.. La violence et la solitude au Chili sont une pandémie. »

Le prix des transports compte pour environ 15% du salaire, les AFP (Administratrices des Fonds de Pension, sociétés privées) sont un autre vol légalisé imposé par l'État ; les travailleurs doivent, selon la loi, leur abandonner 10% de leur salaire. L'argent récolté est le double de ce qui est ensuite restitué sous la rubrique « pensions de retraite », et représente 80% du PIB du Chili. Ce mécanisme est apparu à l'époque de la dictature de Pinochet et a été reconduit par tous les gouvernements « démocratiques » qui se sont succédé.

Les travailleurs et les prolétaires chiliens, qui, jusqu'au jour précédent, étaient décrits comme des « consommateurs satisfaits », se sont réveillés et se sont aperçus que leur pays n'est absolument pas une belle « vitrine ». On comprend beaucoup mieux ainsi pourquoi une « simple » augmentation du ticket de métro a fait éclater la révolte, d'abord parmi les jeunes étudiants, puis dans la plus grande partie de la population : un million de personnes dans la rue le jour de la grève générale, la plus grande manifestation de protestation de ces 30 dernières années.

Sans parler du pillage des biens du pays par les multinationales, commencé pendant la dictature et allègrement poursuivi par les gouvernements qui lui ont succédé. Le peuple chilien a été dépouillé de tout : mers, bois, mines, ressources naturelles et, comme nous le disions plus haut, santé, éducation, eau, gaz, etc. Et c'est ainsi que, le 18 octobre, à Santiago, on prend d'assaut et incendie le bâtiment de l'ENEL (oh ! surprise, les capitalistes italiens sont aussi là) qui contrôle la distribution de l'électricité, de même pour celui de Santa Rosa.

Que la dictature de Pinochet ne soit pas seulement un souvenir, mais une réalité toujours actuelle, d'autres chiffres nous le révèlent aussi : en près de 15 jours de révolte, 20 morts, des milliers de blessés et plus de mille arrestations, d'autres « disparus », des dénonciations de tortures et abus sur les prisonniers, armée et police dans les rues, des tanks, des canons à eau et des gaz urticants, etc., etc. C'est ce qu'ont affronté les milliers de manifestants qui n'étaient pas encore nés quand fut rédigée la Constitution pinochéttiste, jamais abrogée, ni par les gouvernements de « centre gauche » de la Concertation, ni par ceux de la droite. Il est curieux que l'ex-présidente Michelle Bachelet, si attentive à critiquer les « violations des droits humains » présumées au Venezuela, soit seulement arrivée à dire - sur ce qui arrive dans son pays - qu'elle est « affligée ».

Laissons pour le moment le Chili, où la révolte ne s'arrête pas, pour faire quelques remarques sur d'autres pays.

L'Équateur en flammes

Appliquant les recettes du Fonds Monétaire International, le président Lenín Moreno négocie un prêt millionnaire dont une des conditions est l'annulation des subventions aux prix du carburant (environ 1,173 milliard d'euros par an). La révolte est immédiate : le 3 octobre, ce sont les camionneurs qui commencent, puis les étudiants, les enseignants, les travailleurs. Leurs organisations, la CONAIE (Confédération des Nationalités Indigènes), le Front Unitaire des Travailleurs, les syndicats de l'enseignement mobilisent des milliers et des milliers de personnes qui affluent dans les rues et entourent Carondelet, le palais siège du gouvernement, et le bâtiment de l'Assemblée Nationale. Et ils occupent même le siège du FMI à Quito, où ils savent que réside le « gouvernement réel » qui manœuvre la marionnette Moreno. Pour la première fois, même les communautés indigènes de l'Amazonie, menacées dans leur survie même par les multinationales pétrolières, se joignent à eux.

Tout le pays est mobilisé, avec environ 300 barrages sur les principales routes de l'Équateur ; environ 500 policiers sont séquestrés dans le Nord du pays, le président est contraint de déplacer le gouvernement à Guayaquil après avoir décrété le couvre-feu. Après 11 jours de protestation et 7 morts, plus de 1400 blessés, 1200 arrestations et une centaine de disparus, le gouvernement accepte d'abroger le décret 883 sur les carburants. Mais le « paquet » du FMI comprend d'autres mesures, dont on ne parle pas. Une « victoire » partielle qui, si elle montre la force du mouvement populaire, montre aussi la faiblesse de ses organisations. La tactique du gouvernement pour dégonfler la protestation populaire a été de ne reconnaître comme interlocuteur légitime que la CONAIE, faisant retomber la responsabilité des « violences » sur les dirigeants de Revolución Ciudadana, l'organisation qui regroupe les partisans de l'ex-président Rafael Correa.

Toutefois, la partie n'est pas terminée, car les autres mesures du FMI -qui comprennent la dérégulation et précarisation des droits des travailleurs, le recul de l'âge de la retraite, des coupes dans l'éducation, etc. - restent, semble-t-il, en vigueur. Comme le restent les cadeaux scandaleux aux banques et aux grandes entreprises, avec la remise d'environ 3,874 milliards d'euros de taxes, et, pour les travailleurs, l'objectif de « réduire la masse salariale, en vertu de quoi les contrats temporaires seront renouvelés avec une réduction de 20% et leurs vacances passeront de 30 à 15 jours ». Nous ne sommes pas voyants, nous ne savons pas comment se poursuivra la lutte ; ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est que les masses populaires équatoriennes, protagonistes de ces luttes, devront, tôt ou tard, régler leurs comptes avec ceux qui les représentent aujourd'hui.

Haïti, la corruption, ça suffit

La petite île des Caraïbes, elle aussi, voit, depuis cinq semaines, des grèves, des blocages des principales voies de communication, des manifestations de rue qui ont paralysé toutes les activités économiques. La cause ? c'est la revendication du départ du Président Moïse et de tout son gouvernement, accusés de s'être approprié les fonds - 100 millions de dollars en 2010, 4 autres millions en 2018, outre la remise de la dette de 395 millions de dollars auprès de Petrocaribe - accordée par le Venezuela, à titre d'aide humanitaire, entre 2010 et 2018 (comme on s'en souviendra, en 2010, l'île fut secouée par un tremblement de terre qui fit 230 000 morts ; en 2018, il y en eut un autre de moindre intensité). Cela peut sembler étrange, un peuple qui se révolte dans la rue contre la corruption, mais ce n'est pas seulement contre elle. Le 28 octobre, des milliers de travailleurs du secteur textile, des maîtres et des écoliers ont de nouveau manifesté, en une journée de rues vides, voies bloquées par des barricades, et boutiques fermées. Outre la démission du président, les travailleurs demandaient une augmentation du salaire minimum, qualifié de « misérable ». Dans un autre secteur de la ville, enseignants, élèves et parents demandaient la réouverture des écoles, fermées par le gouvernement le 16 septembre, jour où les protestations ont commencé.

Haïti n'est pas seulement le pays le plus pauvre de l'Amérique Latine, c'est un des plus pauvres du monde, 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Tout ce qui produit des revenus - le tourisme, la culture du café et du sucre, et quelques petites industries - est aux mains de multinationales usaméricaines. En outre, on n'a jamais pardonné à cette île d'avoir été le premier pays du monde à se libérer de l'esclavage, et on a systématiquement boycotté chacune de ses tentatives pour se développer [et Haïti a dû payer des réparations à la France pour l'abolition de l'esclavage jusqu'en...1947, NdE]. Voici donc que la corruption devient, d'une question « morale », une question de survie pour la majorité de la population.

Élections... quelle douleur !

Si la mobilisation de rue a été le trait distinctif des 3 pays cités plus haut, le refus du modèle libéral a aussi été exprimé ce mois-ci dans les urnes dans d'autres pays comme la Bolivie, l'Argentine et la Colombie.

Certes, quand on parle d'élections, nous sommes toujours tentés de faire la grimace, ce qui est dû à notre point de vue : dans les pays du capitalisme « avancé », elles sont désormais devenues un rite vide par lequel on nous demande de choisir celui qui servira le mieux les intérêts de nos capitalistes. Mais il n'en est pas ainsi dans d'autres parties du monde, surtout dans les pays qui font l'objet du pillage le plus impitoyable de la part de l'impérialisme et des grandes multinationales - où, du reste, le suffrage « universel » n'a jamais été universel, où les classes exploitées n'avaient même pas accès à cet instrument et où voter ne signifie pas simplement inscrire un nom quelconque, mais s'affronter physiquement dans la rue - et il faudrait ne pas raisonner là-dessus de façon absolue. Elles sont un instrument : servent-elles ou non, dans un pays donné et dans un temps donné, à faire progresser la conscience, l'organisation des exploités, l'accumulation de forces ?

Le Venezuela en est assurément le parfait exemple, mais parlons plutôt de la Bolivie. Evo Morales remporte les élections présidentielles (c'est sa quatrième victoire) avec 47,08% des suffrages, contre le candidat des droites qui en totalise 36,51%. Comme d'habitude, l'opposition parle d'irrégularités, immédiatement appuyée par l'OEA (Organisation des États Américains) et par l'Union Européenne, et appelle à une « grève » générale qui se réduit à des heurts violents dans la rue dans plusieurs villes, une réplique des « guarimbas » vénézuéliennes. Des dizaines de milliers de mineurs, de travailleurs, de paysans, de femmes et de jeunes lui répondent le 28 octobre en descendant dans la rue à La Paz et dans d'autres villes pour soutenir leur président. Pour soutenir surtout son projet, qui va contre le bloc hégémonique de l'offensive capitaliste et qui, comme le dit le secrétaire de la COB (Confédération Ouvrière Bolivienne) « a coûté du sang pour récupérer la véritable démocratie ».

En Argentine, Alberto Fernández, du Front de Tous, remporte les élections. Mauricio Macri doit s'en aller, après avoir ramené le pays aux temps du « Qu'ils s'en aillent tous » en suivant les recettes du FMI, au point qu'il y a un mois, le Congrès devait reconnaître qu'en Argentine, on souffre de la faim (en votant un décret qui prévoyait une augmentation de 50% des subventions destinées aux soupes populaires, car on s'attendait à une « urgence alimentaire » jusqu'en 2022), et les statistiques officielles établissent les chiffres de la pauvreté à 32% de la population.

En Colombie, le narco-État paramilitaire d'Uribe et de son dauphin Iván Duque, où ceux qui s'opposent au régime sont, tous les jours, purement et simplement éliminés physiquement, les élections régionales voient - outre des heurts violents dans tout le pays - la lourde défaite du gouvernement (qui perd 24 des 32 départements), surtout à Bogotá, Calí et Medellín, fief traditionnel de l'uribisme. Sont même élus deux candidats ex-combattants des FARC, Marino Grueso et Guillermo Torres (alias Julián Conrad, le chanteur de la guérilla). La campagne électorale, qui a vu la plus forte participation dont on ait souvenir, se solde par 7 candidats tués par des narco-trafiquants et des paramilitaires. Petit détail humoristique : pendant que Duque et Uribe se faisaient l'instrument privilégié des attaques impérialistes contre le Venezuela bolivarien, il ne se sont pas rendu compte que le terrain commençait à manquer sous leurs pieds, dans leur propre pays.

En Uruguay aussi, le centre-gauche du Front Large l'a de nouveau emporté.

Donc, du point de vue des rapports de force, tous les résultats électoraux ne sont pas pareils.

Quelques leçons

La révolte des peuples contre le modèle néo-libéral (la version la plus brutale du capitalisme global, désormais sans masque) est une révolte contre un modèle social qui appauvrit, dénie une vie décente et même un avenir à des milliards de personnes, et conduit à la destruction même de la planète.

L'ensemble des protestations sociales qui ont vu exploités et opprimés, surtout ces jeunes privés d'avenir, mobilisés dans les rues malgré une répression lourde et brutale, constitue assurément un épisode d'accumulation des forces qui s'est manifesté en peu de jours.

Le néo-libéralisme, ou plutôt l'impérialisme, a subi une série de graves défaites, son projet est désormais en ruines, et la rage des exploités n'est pas seulement dirigée contre les gouvernements qui sont son instrument, mais se tourne vers ces structures qui, comme le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, ont étranglé sans pitié un continent.

De façons diverses - mobilisations ou élections -, les masses d'exploités et opprimés ont une fois de plus fait l'expérience de leur force. Elles ont montré la lassitude des peuples à l'égard des politiques hégémoniques de l'impérialisme, et de l'offensive mondiale du capital contre le travail, la nature et la société.

Cuba et le Venezuela ne sont plus seuls.

Nous ne sommes pas sorciers, nous ne savons pas comment se poursuivront les luttes, si elles réussiront à faire surgir une avant-garde capable de consolider la spontanéité et de donner une continuité à ces combats pour un monde différent, que nous, nous appelons encore socialisme. Mais, assurément, ce mois d'octobre 2019 dit que l'histoire n 'est pas finie, que le cycle n'est pas fini, que la lutte de classe est revenue en force.

"Les Amériques sont à tous": fresque murale sur le Centre d'aide aux migrants à El Paso, Texas

Courtesy of Tlaxcala

Source: pane-rose.it

Publication date of original article: 04/11/2019