Bruno GUIGUE

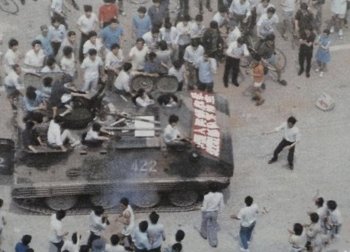

La photo de l'homme qui arrête la colonne de chars sur la place Tian'anmen va faire le tour du monde. Elle est censée illustrer la bravoure d'un homme seul, se dressant héroïquement devant des blindés qui symbolisent la brutalité de la répression. Mais sur la vidéo complète, on voit la colonne s'arrêter pour ne pas lui passer sur le corps. L'homme grimpe alors sur le premier char. Ses sacs de courses à la main, il s'entretient avec l'équipage pendant quelques secondes. Puis il redescend tranquillement du blindé et il est emmené par ses amis. Les chars continuent ensuite vers Chang'an, retournant à leur base. C'est tout. Le génie propagandiste a fabriqué un symbole planétaire avec un non événement.

Dans les années 1980, le rythme des réformes économiques s'accélère. Le retour à l'exploitation agricole familiale et la restructuration de l'industrie sont menés de front afin de transformer l'économie en profondeur. Tout en modernisant méthodiquement l'appareil productif, l'équipe dirigeante débat aussi d'une éventuelle réforme politique. Conduits par Hu Yaobang, secrétaire général du parti, les réformateurs souhaitent une déconcentration du pouvoir, une meilleure répartition des rôles entre le parti et l'État, la mise en place d'une fonction publique professionnalisée. Dans l'esprit de ses promoteurs, cette démarche réformatrice ne remet nullement en cause le système socialiste : elle vise plutôt à le moderniser pour le rendre plus efficace et consolider son assise populaire. Certains intellectuels, toutefois, vont plus beaucoup loin. Ils introduisent dans le débat les notions de « démocratie » au sens occidental et de « pluralisme » au sens de compétition pour le pouvoir. Dans les universités, les plus audacieux mettent en cause la légitimité de la « dictature » exercée par le parti. A la fin de l'année 1986, l'équipe dirigeante semble divisée en deux camps. D'un côté les « réformateurs » entendent poursuivre résolument la modernisation économique tout en assouplissant progressivement le système politique. D'un autre côté les « conservateurs » sont partisans du maintien d'une économie planifiée et d'un puissant secteur public. Ces anciens compagnons de Mao craignent que l'affaiblissement des prérogatives du parti, sous prétexte de « réforme démocratique », n'ouvre la voie à une crise du système et ne finisse par compromettre les principaux acquis du socialisme.

La lutte entre les deux groupes s'intensifie en décembre 1986 lorsque des manifestations étudiantes en faveur de la « liberté » et de la « démocratie » se déroulent dans les grandes villes. Cette contestation fait écho au mouvement lancé dès 1978 par des intellectuels comme Wei Jingshen qui réclamaient une « cinquième Modernisation », c'est-à-dire un régime démocratique, en référence aux « quatre Modernisations » prônées par Zhou Enlai. Véhiculées par des « journaux souterrains », leurs idées rencontrent un écho limité, mais elles vont ensemencer le mouvement qui se transformera en lame de fond dans les milieux intellectuels durant la crise de 1989. Lors des manifestations de 1986, les conservateurs du parti se saisissent de l'occasion pour critiquer l'action de Hu Yaobang. Les réformes qu'il a engagées de 1980 à 1987 sont contestées par une fraction importante de l'appareil dirigeant. Même s'ils comprennent la nécessité de transformer l'économie, ces responsables craignent la déstabilisation de l'ensemble de la société. Afin de résoudre cette contradiction au sommet, Deng Xiaoping fait mettre Hu Yaobang en minorité en janvier 1987 au profit de Zhao Ziyang, qui le remplace comme secrétaire général du parti après avoir été premier ministre. Au XIIIe Congrès, le nouveau dirigeant fait adopter une série de mesures en faveur d'une large décentralisation des pouvoirs, de façon à clarifier les relations entre le centre administratif du pays et les échelons régionaux ou locaux.

Cette timide tentative de réforme politique, toutefois, va se heurter à l'aggravation de la crise sociale. Avec « la réforme et l'ouverture », la mutation de l'économie a bâti le socle industriel d'une croissance sans précédent. Mais ce changement de paradigme soumet les Chinois à rude épreuve. La transition d'une économie collectivisée à une économie mixte secoue les fondements de la société. La mise en œuvre des réformes génère de nouvelles contradictions. Dans le monde rural, l'introduction des mécanismes de marché souligne la surabondance de la main d'œuvre agricole. La Chine compte au moins 200 millions de paysans sans emploi permanent ou dont la productivité demeure très faible. La libéralisation des prix provoque également des poussées inflationnistes, la population ayant tendance à consommer davantage en réaction à l'austérité de la période antérieure. Les réformes économiques creusent les inégalités sociales et provoquent une dégradation du rapport à la loi, entraînant l'explosion de la corruption, de la délinquance et de la criminalité. De surcroît, ce malaise social est aggravé par la conjoncture internationale : la crise du système soviétique suscite des interrogations sur la pérennité du système chinois. Au printemps 1989, pour juguler l'inflation, le gouvernement doit annoncer une politique d'austérité.

En cette année cruciale, la situation est paradoxale. Alors que le pays est en pleine croissance et que la consommation s'envole, les contradictions s'accumulent : la transition vers l'économie de marché déstabilise la société, elle provoque une frénésie de consommation tout en générant de nouvelles frustrations. Dans les villes, la perspective des réformes liées à l'économie de marché inquiète les ouvriers des entreprises publiques, attachés au « bol de riz en fer » que le système maoïste leur a accordé. Deng Xiaoping, à l'été 1987, identifie la cause du malaise : « Les erreurs commises ces dernières années l'ont été en raison d'espoirs trop grands et d'une rapidité excessive, ne tenant pas compte de la réalité du pays ». La Chine populaire était-elle prête à une mutation aussi vive de ses valeurs ? Elle méprisait le profit et condamnait l'individualisme. Or les dirigeants les désignent désormais comme les moteurs du progrès. Sans avoir vraiment adopté le capitalisme, le pays doit en subir les inconvénients. Aggravant cette atmosphère de crise, l'inflation provoque un mécontentement général tout en permettant à une poignée de spéculateurs de s'enrichir. Les salaires ne suivent pas, et le niveau de vie des travailleurs en pâtit.

Tandis que les intellectuels qui ont effectué sept ou huit ans d'études sont les laissés-pour-compte des réformes, les marchands autrefois méprisés occupent les positions les plus enviables. Ces nouveaux riches apparaissent comme les véritables gagnants de la nouvelle donne économique. En réaction, les étudiants contestataires dénoncent le pouvoir exorbitant de l'argent. Ils chantent : « Le fils de Mao est mort au combat, le fils de Lin Biao a tenté un coup d'État, le fils de Deng Xiaoping rafle les collectes de charité, le fils de Zhao Ziyang trafique des télés ». Ce refrain se colporte dans une Chine en désarroi, où les valeurs dont se réclame la libéralisation économique percutent les valeurs socialistes héritées de la période antérieure. Dans les milieux étudiants, l'effervescence s'accroît à l'occasion des changements politiques au sein de l'appareil dirigeant du parti. Le mécontentement étudiant s'explique aussi par les difficultés matérielles et les frustrations sociales qui en résultent. Depuis le rétablissement du fonctionnement normal de l'enseignement supérieur, des centaines de milliers d'étudiants ont afflué dans les grandes villes. Mais leurs conditions de vie sont difficiles.

« Les étudiants entassés à huit dans une chambre mal chauffée, les intellectuels dont le salaire n'arrive jamais à rattraper la hausse des prix, ne sont pas sans rappeler les lettrés sans emploi de l'ancienne Chine : misère et suspicion », explique Alain Peyrefitte dans La Tragédie chinoise. « Seuls 5% de la masse des élèves sortant du secondaire, soit environ 2% d'une classe d'âge, sont admis dans l'enseignement supérieur. Ils appartiennent pour la plupart aux milieux dirigeants. Et pourtant, rien ne semble moins urgent aux dirigeants que de donner à la jeunesse de bonnes conditions de travail. L'État, pauvre, assure ne pouvoir consacrer plus de 4% de son budget à l'éducation. La vie des campus frise l'indigence. Partout, la saleté. L'électricité est coupée fréquemment, autant par pénurie que pour décourager les veillées où les conciliabules s'échauffent ». Mais ce n'est pas tout. La frustration des étudiants s'aiguise lorsqu'ils comparent leur situation à celle des étudiants occidentaux. « Si l'on ajoute que les disciplines restent empreintes d'idéologie ennuyeuse, que les perspectives d'avenir pour l'étudiant qui réussit sont limitées aux murs pisseux des administrations de l'État ou des provinces, on conçoit que la jeunesse universitaire chinoise rêve des campus américains ».¹ Cette jeunesse subit aussi la rancune d'un parti dominé par des paysans, ouvriers et soldats qui continuent à lui faire payer sa « mauvaise origine de classe ». La moitié des cadres du parti ont été recrutés sous la Révolution culturelle, et ils en partagent les valeurs égalitaires. Or le rétablissement de la sélection sur des critères académiques pour entrer à l'Université a évincé les candidats d'origine ouvrière ou paysanne, nourrissant le ressentiment des membres du parti à l'égard des étudiants.

Attirée par les images venant du monde développé, une partie de la jeunesse étudiante va réclamer des réformes démocratiques. C'est du moins ce que retiendront les médias occidentaux, faisant fi de la complexité du mouvement. Le point de départ de la contestation est l'hommage que veulent rendre les étudiants à l'ancien dirigeant Hu Yaobang, écarté du secrétariat général du parti en 1987 et décédé d'une crise cardiaque le 15 avril 1989. Parce qu'il a été limogé sous la pression des conservateurs, les étudiants lui attribuent à titre posthume l'intention d'avoir tenté de mener des réformes démocratiques et manifestent lors de ses funérailles le 22 avril. Les autorités réagissent de façon confuse. La police a pour consigne de ne pas intervenir, ce qui donne aux contestataires l'impression qu'ils ont carte blanche pour accentuer la pression sur les autorités. Pourtant, le 26 avril, Deng Xiaoping approuve un éditorial du Quotidien du Peuple qui accuse les manifestants de participer à une « conspiration bien planifiée pour semer la confusion dans le peuple et plonger le pays dans les troubles ». En révélant l'intransigeance du pouvoir, cette intervention accélère le mûrissement de la crise. Zhao Ziyang, de son côté, cherche à ramener le calme en discutant avec les porte-parole du mouvement, et le 3 mai il qualifie leur mouvement de « patriotique ». Mais il ne parvient pas à convaincre ses collègues de retirer l'éditorial du 26 avril et il y perd sa crédibilité.

Le 4 mai, 300 000 personnes défilent à Pékin et dans d'autres villes, et le mouvement s'amplifie. Au sommet du pouvoir, la tension monte entre Zhao Ziyang, secrétaire général du parti, et le premier ministre Li Peng, beaucoup moins enthousiaste à l'idée de négocier avec les manifestants. Place Tian'anmen, les étudiants sont calmes et la police applique les consignes : présence passive et aucune répression. Durant cette première phase, les manifestants ne demandent nullement qu'on change le système. Tout en dénonçant l'affairisme et la corruption, ils chantent "L'Internationale". Comment le pouvoir réprimerait-il un mouvement qui se donne les objectifs souhaités par le peuple ? Pourtant les tensions s'accroissent. Le 15 mai, Mikhail Gorbatchev arrive à Pékin pour une visite officielle d'une importance historique, puisqu'elle scelle la réconciliation sino-soviétique. C'est le moment que choisit la coordination étudiante pour lancer une grève de la faim. La presse occidentale s'en mêle et fait un portrait élogieux de leurs porte-parole. La principale revendication des grévistes de la faim est le retrait de l'éditorial du Quotidien du peuple, mais le pouvoir refuse de céder à la pression de la rue. Le premier ministre Li Peng tente une dernière fois de dialoguer avec les manifestants devant les caméras de télévision et leur demande de ne pas perturber la visite du numéro un soviétique. Nouvel échec. Inquiets pour la suite des événements, le bureau politique décide alors de mettre fin à un mouvement qui met en péril l'autorité du parti.

Au terme d'un débat houleux, la décision de proclamer la loi martiale et de faire appel à l'armée est prise par le comité permanent du bureau politique, le 17 mai, par deux voix pour, deux voix contre et une abstention. Mais les huit « Anciens », c'est-à-dire la vieille garde du parti animée par Deng Xiaoping, sont majoritairement pour : ils emportent la décision. La loi martiale est officiellement proclamée le 21 mai, malgré l'opposition de deux maréchaux et huit généraux de l'Armée populaire de libération qui expriment à Deng Xiaoping leur désaccord.² Les instances dirigeantes sont divisées, aussi bien sur la nature du mouvement que sur le moyen de rétablir l'ordre, même si tous veulent éviter l'effusion de sang. Prenant l'initiative, Zhao Ziyang va à la rencontre des grévistes de la faim. Cette discussion n'aboutit à rien et le dirigeant fond en larmes devant les caméras. Devant son incapacité à raisonner les protestataires, ses pairs vont le désavouer. A l'instigation de Deng Xiaoping et des « Anciens », Zhao Ziyang est mis en minorité au comité permanent du bureau politique et remplacé par Jiang Zemin à partir du 31 mai. Le pouvoir est déterminé à éteindre le mouvement sans perdre la face, et si possible sans violence. A la demande du gouvernement, les troupes interviennent dans la capitale avec l'ordre formel de ne pas ouvrir le feu. D'abord bloquées dans les faubourgs par une foule qui veut s'interposer, elles parviennent difficilement, après de longues négociations, jusqu'à la place Tian'anmen. Les violences éclateront seulement dans la nuit du 2 au 3 juin 1989 et dureront deux jours.

Sur le déroulement de cette tragédie, le moins qu'on puisse dire est que la narration occidentale s'affranchit de la réalité. La première distorsion concerne la composition du mouvement protestataire. Il est décrit comme un mouvement exhortant le parti communiste à démissionner et appelant à l'instauration d'une « démocratie libérale ». Or c'est inexact. Le mouvement n'inclut pas seulement les étudiants, le groupe le plus bruyant, mais aussi des ouvriers d'usine, des travailleurs ruraux de la région de Pékin qui ont pris part à l'action. Chacun de ces groupes a une orientation politique différente. Certains manifestants sont marxistes-léninistes, d'autres maoïstes purs et durs, d'autres libéraux. D'un côté on scande des slogans en anglais, de l'autre on brandit des portraits de Mao. « Quand les protestations ont commencé en Chine en avril 1989, les manifestants ne demandaient pas la démocratie mais un socialisme plus pur, libéré de la corruption et des inégalités qui étaient endémiques à l'époque. Les étudiants portaient des portraits de Mao et chantaient fréquemment l'hymne national chinois », rappelle le journaliste sri-lankais Nury Vittachi au terme d'une enquête approfondie.

La deuxième distorsion concerne la participation des services secrets occidentaux à la préparation et au service après-vente de l'émeute. « En 1988, une organisation relativement nouvelle, avec un nom innocent - National Endowment for Democracy - a installé un bureau en Chine. A l'époque, nous, journalistes, n'avions aucune idée que c'était une organisation dérivée de la CIA destinée à construire des relations avec des militants anti-gouvernementaux à l'étranger, dans l'objectif de répandre de la désinformation et de déstabiliser le pouvoir d'une manière favorable aux intérêts des États-Unis. Un acteur majeur a été le colonel Robert Helvey, vétéran des opérations de déstabilisation en Asie depuis trente ans. Il a formé, à Hong Kong, des leaders étudiants de Beijing aux techniques de manifestation de masse qui ont été utilisées plus tard dans l'incident de la Place Tian'anmen de juin 1989 ».³ C'est ainsi qu'une opération conjointe MI6-CIA appelée Opération Yellowbird visait à former des factions « pro-démocratie » dans les universités chinoises. Sur le terrain, des « Triades » mafieuses ont été envoyées de Hong Kong pour former les futurs émeutiers à la guérilla, leur apprenant les tactiques insurrectionnelles. Officiellement, l'objectif était d'exfiltrer les individus de grande valeur : après le drame des 3 et 4 juin, la presse occidentale vantera les mérites de « l'Opération Yellowbird qui a sauvé 400 héros de Tian'anmen ». Elle omettra seulement de préciser que cette opération, en amont des affrontements, visait à déstabiliser le régime communiste.

Les déclarations des porte-parole du mouvement étudiant sont également éclairantes. Comme le retrace le documentaire The Gate of Heavenly Peace, l'une des principales porte-parole des étudiants contestataires, Chai Ling, est interviewée par le journaliste Peter Cunningham le 28 mai 1989 : « Tout le temps, je l'ai gardé pour moi parce qu'étant Chinoise, je pensais que je ne devais pas dire du mal des Chinois. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser parfois – et je pourrais aussi bien le dire – vous, les Chinois, vous ne valez pas mon combat, vous ne valez pas mon sacrifice ! Ce que nous espérons réellement, c'est une effusion de sang, le moment où le gouvernement sera prêt à massacrer effrontément le peuple. Ce n'est que lorsque la place sera inondée de sang que le peuple chinois ouvrira les yeux. Ce n'est qu'alors qu'il sera vraiment uni. Mais comment peut-on expliquer tout ça à mes camarades ? ». L'invitation pressante au sacrifice n'excluait pas la prudence pour soi-même : après avoir voué son peuple au martyre, l'icône féminine de Tian'anmen optera pour l'exfiltration vers les États-Unis. « De toute évidence, le leadership fabriqué par les services occidentaux pour cette protestation avait un objectif clair : créer les conditions d'un massacre sur la place Tian'anmen. La manifestation avait commencé comme une démonstration de force pacifique destinée à soutenir Hu Yaobang, mais elle a été cooptée par des agents étrangers », relate Mango Press dans une enquête publiée en juin 2021.⁴

S'agissant du déroulement du drame, il y a bien deux versions des faits radicalement opposées. « Comme tout le monde le sait maintenant, il y a toujours eu deux contes dramatiquement différents sur ce qui s'est passé à Beijing en 1989 », explique Nury Vittachi. « L'un est le terrible conte du massacre de la Place Tian'anmen, qui raconte que de violents soldats sont entrés dans l'espace public et ont tiré sur dix mille étudiants pacifiques qui manifestaient pour une démocratie à l'occidentale. Ils ont écrasé les corps en roulant dessus avec des tanks avant de les empiler et de les brûler avec des lance-flammes. Ce fut une horreur indicible. L'autre version dit que personne n'est mort sur la place Tian'anmen, bien qu'il y ait eu des violences ailleurs, causant la mort d'environ 300 personnes, la plupart n'étant pas des étudiants mais des soldats – ou, pour le dire autrement, le même nombre de morts violentes qu'au cours de n'importe quel week-end aux États-Unis. J'ai religieusement cru le premier conte pendant des décennies. Je suis allé au Park Victoria avec ma bougie presque toutes les années au mois de juin pendant trente ans. Jusqu'à ce que je fasse des recherches et que je réalise que presque toutes les sources sérieuses, occidentales et chinoises, soutiennent désormais la deuxième version ».⁵

Quels sont précisément le déroulement des faits et le rôle des acteurs du drame ? Le rétablissement de l'ordre à partir de la proclamation de la loi martiale le 21 mai est l'un des points essentiels. A l'évidence, les forces de sécurité ont fait preuve d'une grande retenue jusqu'au déclenchement de l'émeute. Du 16 avril au 2 juin, les manifestations se poursuivent sans violence de part et d'autre. Le 21 mai, la loi martiale est proclamée par les autorités et les manifestants reçoivent l'ordre, via les journaux télévisés et les haut-parleurs, de rentrer chez eux. Lorsqu'elles entrent dans la capitale, les troupes de l'Armée populaire de Libération envoyées sur place sont majoritairement désarmées et elles ont reçu l'ordre formel de ne pas ouvrir le feu. Il s'agit de faire pression sur les manifestants en envoyant au contact de jeunes militaires sans armes qui ont pour mission de persuader les manifestants d'évacuer les lieux. Le sort des centaines de grévistes de la faim préoccupe également le pouvoir qui craint de se voir reprocher son indifférence à leurs souffrances.

Afin de disperser les manifestants par la persuasion, certaines unités militaires reçoivent alors l'ordre d'entrer sur la place Tian'anmen, mais elles sont refoulées dans les zones d'entrée par les manifestants. Le 2 juin, l'armée opère malgré tout sa première tentative d'évacuation de la place Tian'anmen, sans user de violence et en discutant avec les manifestants. C'est à ce moment qu'en remontant vers l'ouest par l'avenue Chang'an, les troupes sont attaquées par la foule. Certains soldats sont désarmés, d'autres molestés par les émeutiers. Les militaires finissent tout de même par se frayer un chemin jusqu'à la place Tian'anmen, où des soldats non armés persuadent les étudiants de quitter les lieux. C'est dans la nuit du 2 au 3 juin, en revanche, que tout dérape. Les violences éclatent dans les ruelles avoisinantes et le long de l'avenue Chang'an : les émeutiers qui ont confisqué leurs armes aux soldats passent à l'attaque. Des dizaines de véhicules blindés sont incendiés avec des cocktails Molotov, et de nombreux militaires désarmés sont capturés. Selon Nury Vittachi, « la violence a finalement commencé quand un groupe mystérieux de voyous a démarré une altercation à Muxidi, cinq kilomètres plus loin, en attaquant des bus de l'armée avec des cocktails Molotov, en y mettant le feu, provoquant la mort des occupants ».

« C'était inattendu parce que le pétrole était rationné et difficile à obtenir pour les gens ordinaires. Les soldats qui ont réussi à s'enfuir des bus enflammés ont été battus à mort. Le mot massacre pourrait être utilisé pour cette atrocité : bien qu'elle ne rentre pas dans le narratif occidental, puisque ce sont des soldats qui sont morts. D'autres militaires sont arrivés à Muxidi et, outragés par la vue de leurs collègues massacrés, ils ont tiré sur les manifestants : il y eut davantage de morts, cette fois parmi les civils ».⁶ Les affrontements se multiplient aussitôt. Selon le Washington Post du 5 juin 1989, « les combattants antigouvernementaux sont organisés en formations de 100 à 150 personnes. Ils sont armés de cocktails Molotov et de matraques en fer, pour affronter l'APL qui n'était toujours pas armée les jours précédant le 4 juin ». Les soldats capturés dans les transports de troupes sont lynchés ou brûlés vifs. Le 3 juin, le bilan s'élève déjà à quinze militaires et quatre manifestants tués. Plusieurs dizaines de véhicules militaires sont à nouveau incendiés par les émeutiers. C'est le chaos. Le gouvernement ordonne alors à l'armée de reprendre le contrôle des ruelles. Dans la nuit du 3 au 4 juin, les militaires entrent massivement dans la ville et répriment l'émeute. Mais il n'y a aucun combat sur la place Tian'anmen, et aucun char n'écrase de manifestant. Après les événements du 4 juin, le gouvernement estime le nombre de victimes à 300 personnes, soldats et émeutiers confondus. Un bilan que le monde occidental qualifie aussitôt de mensonger, et ses médias parlent de 1 000 à 3 000, puis finalement de « 10 000 victimes ».

Tous ceux qui dénonceront avec indignation le « massacre de la place Tian'anmen » ont un point commun : ils n'y étaient pas. Auteur d'un ouvrage pour lequel il a réalisé sur place deux cents entretiens avec les auteurs du drame, Alain Peyrefitte confie ses interrogations : « J'arrivai à Pékin, au mois d'août, persuadé, d'après les récits de la presse occidentale et d'après ce que j'avais vu de mes yeux parmi les images des télévisions, que les chars chinois, débouchant sur Tian'anmen, avaient massacré la foule des étudiants pris au piège : à coups de canons et de mitrailleuses lourdes, ou sous les chenilles des blindés, l'armée y avait fait un affreux carnage. Or, à ma grande surprise, les observateurs occidentaux demeurés à Pékin - diplomates ou journalistes - ainsi qu'Amnesty international ne démentaient pas la version officielle : l'armée n'aurait pas tiré sur la place, si ce n'est en l'air ; le quadrilatère occupé depuis sept semaines aurait été évacué pacifiquement. Certains disaient qu'ils ne pouvaient rien affirmer, les témoignages qu'ils avaient recueillis étant trop divergents. Depuis lors, j'ai retrouvé la trace de précieux témoins qui se trouvaient sur Tian'anmen pendant la nuit. Plusieurs s'estimaient obligés de confirmer la version officielle des autorités chinoises ».⁷

En fait, il n'y a eu aucune violence sur la place. « Il y a bien eu quelques coups de feu, mais qui avaient pour cible les haut-parleurs juchés sur les pylônes. Qui a parlé de morts à Tian'anmen ? Ceux qui n'y étaient pas ». La nature de l'effusion de sang a été faussée par la narration occidentale : « Sur la place Tian'anmen, des centaines de chars tirent au canon sur la foule des manifestants aux mains nues ou les broient sous chenilles ». C'est ce récit totalement fantaisiste que la presse occidentale va colporter inlassablement, accréditant cette fiction pour occulter la réalité d'une émeute antigouvernementale. « On n'a pas rectifié cette première information pour préciser qu'à l'aide de barricades, dressées sur les seize kilomètres de l'avenue Chang'an, depuis les faubourgs de l'est et de l'ouest jusqu'à Tian'anmen, des insurgés ont essayé d'empêcher la progression des colonnes ; que des combats de guérilla urbaine ont eu lieu toute la nuit ; que des véhicules militaires ont été enflammés à coups de projectiles incendiaires et au moins quelques-uns de leurs occupants brûlés vifs ; que l'armée a dû passer en force ; qu'aucun combat n'a eu lieu sur Tian'anmen ; que les étudiants qui y étaient encore restés ont pu évacuer la place, leurs drapeaux en tête ». Ces précisions ne sont pas anodines. « Une chose eût été d'assassiner des étudiants paisibles et sans armes, manifestant pour réclamer davantage de liberté et moins de corruption - et enfermés dans le périmètre sacré comme dans une nasse. Autre chose, d'ouvrir le feu sur des manifestants qui dressent des barricades, résistent par la force à l'autorité légale, essaient avec acharnement d'interdire à l'armée, qui en a reçu publiquement mission, de dégager le centre de la capitale », conclut Alain Peyrefitte.

Mais peu importe la réalité : elle passera sous les radars des médias occidentaux. En revanche, la photo de l'homme qui arrête la colonne de chars sur la place Tian'anmen va faire le tour du monde. Elle est censée illustrer la bravoure d'un homme seul, se dressant héroïquement devant des blindés qui symbolisent la brutalité de la répression. Mais sur la vidéo complète, on voit la colonne s'arrêter pour ne pas lui passer sur le corps. L'homme grimpe alors sur le premier char. Ses sacs de courses à la main, il s'entretient avec l'équipage pendant quelques secondes. Puis il redescend tranquillement du blindé et il est emmené par ses amis. Les chars continuent ensuite vers Chang'an, retournant à leur base. C'est tout. Le génie propagandiste a fabriqué un symbole planétaire avec un non événement. « Si nous devons croire qu'une colonne de chars s'arrête pour un seul homme après en avoir assassiné 10 000, alors quels mensonges encore plus ridicules l'Occident va-t-il écrire sur la Chine ? Sur la place Tian'anmen, le 4 juin 1989, il n'y a eu aucun massacre. Il y a eu de violents combats dans les rues latérales entre les éléments armés contre-révolutionnaires, la police et l'armée. Le nombre de morts pour l'ensemble de l'événement fut de 241 au total, soldats, policiers et émeutiers confondus. À la suite des violences, il n'y a pas eu d'exécutions. Wang Dan, leader de la protestation et incitateur à la violence, qui n'a pas réussi à fuir vers l'Ouest, a été arrêté. Il a été condamné à quatre ans de prison, plus deux ans de détention dans l'attente de son procès pour incitation à la violence contre-révolutionnaire. L'homme n'a écopé que de six ans de prison. Il vit désormais librement dans le monde merveilleux de l'Occident capitaliste », conclut l'enquête de Mango Press.⁸

Au terme de ce récit, on peut toujours se demander si les choses pouvaient tourner autrement. C'est peu probable. La détermination du parti communiste condamnait d'autant plus à l'échec ce mouvement protestataire qu'il a dégénéré en tentative de subversion. Immolé sur l'autel d'une démocratie imaginaire, il n'avait aucun avenir. Les étudiants ne pouvaient guère entraîner les masses paysannes et ouvrières. Ils représentaient 2% d'une tranche d'âge et passaient pour des privilégiés aux yeux des classes populaires. Pour obtenir gain de cause, il eût fallu rallier une fraction conséquente de l'opinion. Mais il est impossible de sortir vainqueur d'un rapport de forces lorsqu'on est tragiquement minoritaire. Le hiatus entre la protestation étudiante et la masse du peuple était d'abord de nature sociologique. Tout aussi décisive, la deuxième faiblesse du mouvement est précisément ce qui lui a valu sa popularité à l'Ouest. En donnant l'impression de vouloir importer le modèle occidental, il s'est coupé de ses racines chinoises. Son langage et ses symboles trahissaient un désir d'imitation qui comblait d'extase la presse occidentale tout en exaspérant les patriotes chinois : « Ces étudiants ont emprunté leur gestuelle à l'Occident : comme si c'était le principal bienfait retiré de leur séjour dans les universités d'outre-mer. Sit-in, happening, grève de la faim, calicots sont des bizarreries importées ; les slogans sont rédigés en anglais. Le geste illustre de Churchill, deux doigts levés en forme de V, n'a aucun sens en Chine et ne correspond même pas à un caractère chinois. Le soir venu, les jeunes allument simultanément un briquet, symbole de lumière : geste imité des fans dans les concerts-pop d'Occident. Autant de circonstances aggravantes : elles offensent l'orgueil national dont le pouvoir est dépositaire ».⁹

1. Alain Peyrefitte, La Tragédie Chinoise, in De la Chine, Omnibus, 1997, p. 1073.

2. Gilles Guiheux, La République populaire de Chine, Belles Lettres, 2018, p. 118.

3. Nury Vittachi, "How psy-ops warriors fooled me about Tiananmen Square : a warning", Friday, 4 juin 2022.

4. "The Tian'amen Square Massacre, The West most Persuasive, most Pervasive Lie", Mango Press, 4 juin 2021.

5. Nury Vittachi, op. cit.

6. Ibidem.

7. Alain Peyrefitte, op. cit., p. 1104.

8. "The Tian'amen Square Massacre, The West most persuasive, most pervasive Lie", Mango Press, 4 juin 2021.

9. Alain Peyrefitte, op. cit., p. 1088.