Juan Francia

Le 13 novembre, la Cour de cassation pénale d'Argentine a décidé de confirmer la condamnation de l'ancienne présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) à six ans de prison et à l'interdiction à vie d'exercer des fonctions publiques. Cette décision confirme une nouvelle étape dans la persécution judiciaire, médiatique et politique contre l'actuelle présidente du Parti Justicialista, le principal parti politique d'opposition au gouvernement anarcho-libertarien du président Javier Milei.

Cristina Fernández a été condamnée pour « administration frauduleuse au détriment de l'administration publique » pour des travaux routiers réalisés dans la province de Santa Cruz, approuvés par la loi budgétaire nationale et exécutés par le gouvernement de cette province de Patagonie. Selon les experts qui ont témoigné dans le procès, il n'y a pas eu de surfacturation, les travaux ont été exécutés et la responsabilité de l'ancienne présidente dans l'exécution de ces travaux n'existe pas, car ils ne dépendent pas de sa compétence. En Argentine, selon la constitution nationale réformée en 1994, c'est le chef du cabinet des ministres qui est chargé de l'administration du pays, et non le président.

Mais ce ne sont pas seulement les irrégularités juridiques qui remettent en question la décision, mais aussi le fait que les juges du tribunal ne semblent pas impartiaux. Ils ont des liens publics avérés avec l'ancien président conservateur Mauricio Macri, qui a été le protagoniste de la persécution de dirigeants politiques, syndicaux et sociaux à travers ce qui a été appelé pendant son gouvernement la « table ronde judiciaire », une instance où l'ancien président a rencontré certains de ces juges pour convenir des étapes à suivre dans la persécution de ses rivaux politiques.

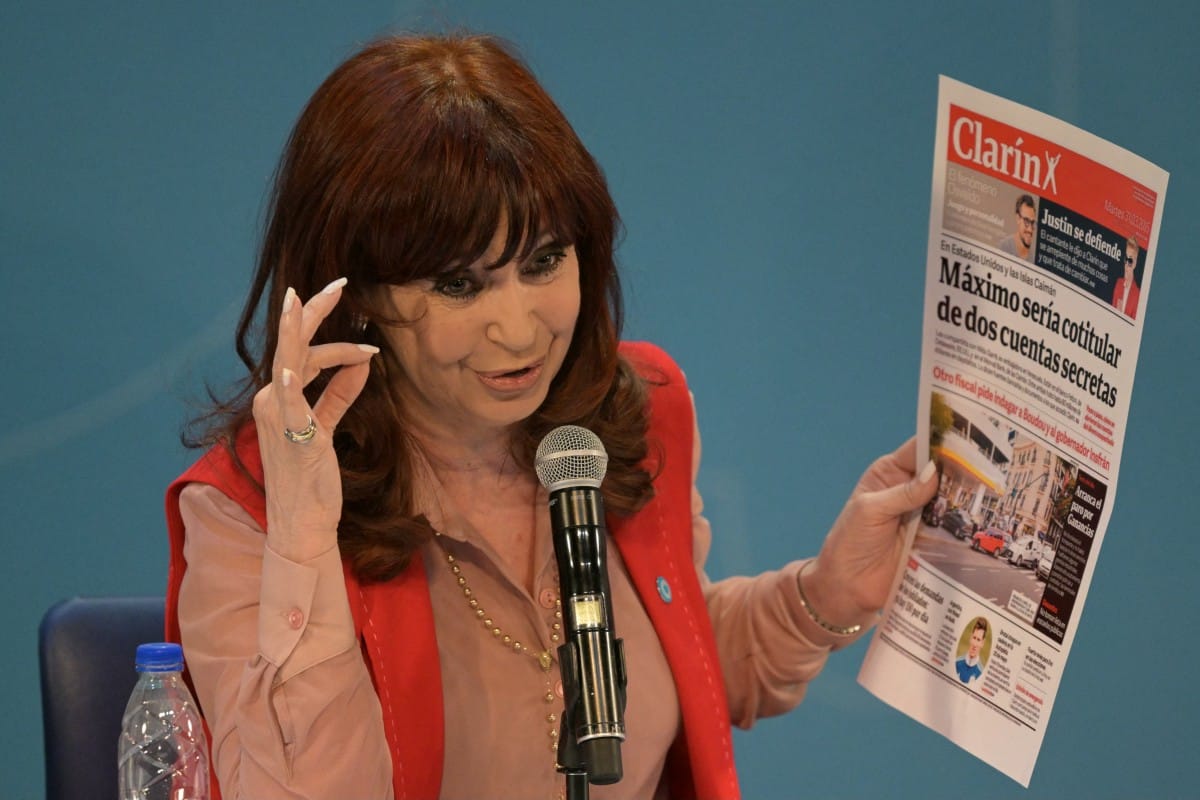

En outre, après la tentative d'assassinat manquée contre Cristina Fernández de Kirchner le 1er septembre 2022, le groupe médiatique monopolistique Clarín a titré, dix jours après l'attentat, dans son journal phare, « la balle qui n'a pas réussi et le jugement qui réussira », anticipant ainsi la condamnation qui a eu lieu peu de temps après.

Tout cela s'inscrit dans un contexte régional de proscriptions et de persécutions à l'encontre d'autres dirigeants politiques, qui ont conduit Lula à passer deux ans en prison, Rafael Correa à l'exil et Evo Morales à être renversé par un coup d'État. Ces circonstances peuvent amener à conclure qu'il s'agit d'une offensive des élites économiques transnationales pour décourager et empêcher les politiques qui vont à l'encontre des prescriptions économiques et sociales néolibérales. Car ce que tous ces dirigeants politiques ont en commun, bien que chacun ait une identité idéologique et politique différente, c'est qu'ils n'ont pas favorisé un schéma de dérèglementation, de libéralisation et de privatisation constamment exigé par ces élites.

Aujourd'hui, l'Argentine est un laboratoire virtuel des politiques néolibérales les plus extrêmes, où l'on tente de démanteler l'État, de supprimer toutes les conquêtes sociales et de livrer le pays en pièces détachées à la voracité du capital multinational.

C'est dans ce contexte que Cristina Fernández de Kirchner fait l'objet d'une grave tentative de proscription politique : le président Milei, s'érigeant en juge politique, a décidé de lui retirer sa pension de retraite en tant qu'ancienne présidente, détériorant encore la qualité démocratique de l'Argentine, en imposant des sanctions qui n'existent pas dans le cadre juridique et par une autorité qui n'a aucune compétence en la matière.

Source : investig'action