Le Collectif Citoyen, France-Soir

COVID-19 : comment la science et les statistiques ont été détournées au détriment des citoyens

Pixabay, France-Soir

Cinq ans après le début de la crise du COVID-19, des chercheurs renommés comme Simon N. Wood et John Ioannidis dressent un constat accablant : les modèles statistiques biaisés, les narratifs alarmistes et les politiques publiques mal calibrées, comme les confinements, ont causé des dommages souvent plus graves que le virus lui-même. En s'appuyant sur leurs analyses publiées dans le Journal of the Royal Statistical Society (2025) et sur les critiques incisives de France-Soir et du Collectif Citoyen, cet article explore les dérives scientifiques de la pandémie, leurs conséquences humaines et économiques, et les leçons à tirer pour restaurer une science digne de confiance.

Une surestimation massive des risques du COVID-19

Des modèles statistiques trompeurs au service d'un narratif alarmiste : dès le printemps 2020, les projections épidémiologiques ont façonné la réponse mondiale à la pandémie. Des modèles comme celui de Ferguson et al. (2020), prédisant jusqu'à 500 000 décès au Royaume-Uni en l'absence de mesures drastiques, ont justifié des politiques extrêmes comme les confinements. Pourtant, comme le souligne John Ioannidis, professeur à l'Université de Stanford, dans son commentaire (2025), ces estimations reposaient sur des "biais cumulatifs de grande ampleur" qui ont créé un « narratif pandémique trompeur».

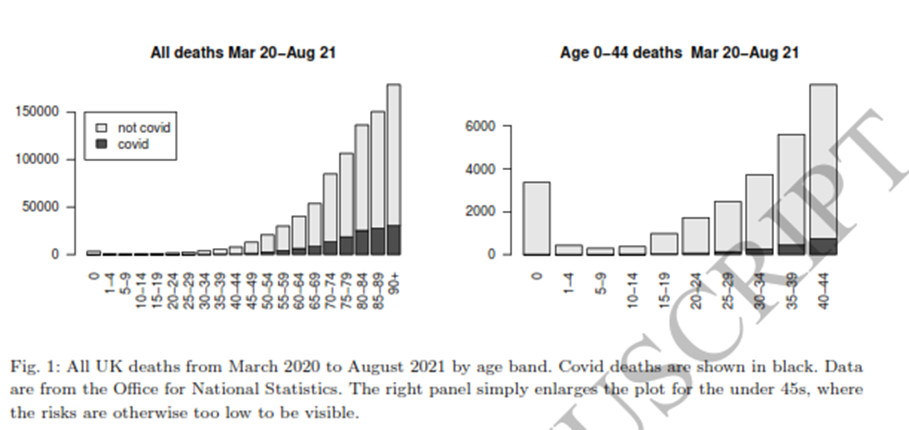

Ces biais, amplifiés par des hypothèses irréalistes et des données incomplètes, ont exagéré la létalité du virus, semant une peur disproportionnée. Les données rétrospectives confirment cette analyse. Selon l'Office for National Statistics (ONS), les décès liés au COVID-19 au Royaume-Uni entre mars 2020 et août 2021 étaient majoritairement concentrés chez les personnes âgées ou celles présentant des comorbidités (Wood et al., 2025, p. 3).

Dès mars 2020, l'épidémie sur le paquebot Diamond Princess avait fourni des données cruciales : le risque de décès était fortement corrélé à l'âge, avec un taux de létalité inférieur à 1 % pour les moins de 70 ans. Pourtant, ces informations, disponibles dès le début, ont été largement ignorées par les autorités britanniques, qui ont préféré maintenir un discours alarmiste.

France-Soir, dans son article « Les chiffres finiront par parler » (2020), dénonçait déjà cette manipulation des statistiques pour justifier des mesures disproportionnées. Les autorités, en se focalisant sur des scénarios catastrophes, ont négligé des analyses plus nuancées, comme celles issues des données chinoises (Huang et al., 2020) ou de l'épidémie sur le Diamond Princess, qui montraient que le virus posait un risque limité pour les populations jeunes et en bonne santé.

Les ravages des confinements et des mesures sanitaires

Un coût humain et économique occulté : les confinements, présentés comme une solution incontournable pour « aplatir la courbe», ont eu des conséquences dévastatrices. Simon N. Wood et al. (2025) décrivent un choc économique d'une ampleur inédite au Royaume-Uni, le plus important depuis 300 ans, marqué par une interruption délibérée de l'activité économique, une inflation galopante et des perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Ces impacts ont entraîné une baisse significative de l'espérance de vie, non pas à cause du virus, mais en raison des privations économiques et sociales. John Ioannidis va plus loin dans son commentaire : « À l'échelle mondiale, les mesures adoptées ont probablement causé plus de tort et de décès que le SARS-CoV-2 lui-même ». Il s'appuie sur des études comme celle de Bendavid et Patel (2024), qui montrent que les confinements n'ont pas significativement réduit les infections à long terme une fois le virus installé dans une communauté. En revanche, ils ont engendré des dommages collatéraux majeurs : retards de soins pour des maladies graves, augmentation des troubles psychologiques, et creusement des inégalités sociales.

L'article de France Soir « Le confinement : tout ce qu'on ne vous a pas dit» de juin 2020 détaille ces impacts avec une clarté brutale. Les confinements ont perturbé l'accès aux soins pour des pathologies comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires, entraînant une surmortalité non liée au COVID-19 (Et pourtant cet article vaudra à France-Soir les honneurs de Newsguard, un site qui pratique la pollution informationnelle en tentant de décrédibiliser les voix alternatives).

Les enfants et les adolescents ont souffert de fermetures d'écoles prolongées, avec des conséquences durables sur leur santé mentale et leur éducation. En France, par exemple, les hospitalisations pour troubles psychiatriques chez les jeunes ont bondi de 80 % en 2020-2021. À l'échelle mondiale, l'ONU a estimé que les perturbations économiques ont poussé 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté.

Ioannidis souligne que ces mesures, souvent adoptées sans évaluation rigoureuse, ont conduit à une « spirale mortifère de décisions erronées » (Schippers et al., 2024). Cette spirale a non seulement aggravé les dommages socio-économiques, mais aussi érodé la confiance du public dans la science, alimentant des théories conspirationnistes. Comme le note France-Soir, les autorités ignorèrent souvent les voix dissidentes, préférant s'appuyer sur des narratifs simplistes opposant « zélotes de la pandémie » et « conspirationnistes du déni » ( Ioannidis, 2025, page 3).

Une science instrumentalisée par l'activisme et les conflits d'intérêts

Des revues prestigieuses complices d'un narratif biaisé : Ioannidis dénonce une science « détournée par l'activisme, l'agenda politique et les conflits d'intérêts » (p. 2). Pendant la pandémie, des revues scientifiques prestigieuses ont publié des centaines d'articles biaisés, souvent soutenus par des décideurs politiques, des rédacteurs de journaux et des scientifiques réticents à reconnaître leurs erreurs. Il affirme que « même la rétraction de ces articles ne suffirait pas à corriger le tort causé », tant leur impact sur les politiques publiques a été profond (p. 2). Xavier Azalbert va plus loin en évoquant le concept de « Pollution informationnelle» avec les effets toxiques de l'information biaisée et propose l'application de la loi pollueur payeur pour s'assurer que les pollueurs informationnels se retrouve à payer pour la désinformation propagée.

Un exemple frappant est la campagne du Department of Health and Social Care (2021) sur le « COVID long ». Wood et al. (2025) critiquent cette initiative pour avoir exagéré les risques pour les jeunes en bonne santé, en s'appuyant sur des définitions floues et des données peu fiables (p. 3). Par exemple, la campagne citait un cas de « COVID long » chez un jeune de 32 ans, sans préciser si les symptômes étaient spécifiques au virus ou liés à d'autres facteurs, comme le stress post-confinement.

France-Soir ( Comment les statistiques trompent la médecine plongée dans les critiques du Pr Greenland, 2024) souligne que des définitions vagues du « Covid long » ont servi à maintenir un clim francesoir.frat de peur, détournant l'attention des véritables priorités sanitaires. Cette instrumentalisation de la science n'est pas nouvelle, mais la pandémie l'a amplifiée. Ioannidis pointe du doigt des « journaux prestigieux jonchés d'articles défaillants », soutenus par des acteurs influents qui ont résisté à toute remise en question. Cette résistance a étouffé les débats scientifiques, marginalisant les chercheurs prônant une approche plus mesurée. Aujourd'hui certaines de ces revues sont visés par des audits du NIH suite à la promulgation du decret « restaurer la science de référence» et font l'objet des enquêtes judiciaires du Département de justice américain sur les manquements et perte de chance occasionnés par ces publications,

Des modèles statistiques défaillants aux conséquences dramatiques

Quand les chiffres dictent des politiques erronées : les modèles épidémiologiques, qui ont guidé les décisions politiques, étaient souvent "non robustes" et dépendants d'hypothèses fragiles, selon Ioannidis (Chin et al., 2021 ; Mueller et al., 2025). Wood et al. (2025) critiquent les projections initiales, comme celles de Ferguson et al. (2020), qui ont surestimé les décès potentiels, entraînant des politiques coûteuses et peu efficaces.

Par exemple, ces modèles supposaient des taux de létalité uniformes, ignorant les variations selon l'âge ou l'état de santé, ce qui a conduit à des mesures inadaptées. L'affaire du « LyonBordeauxGate », relatée par France-Soir illustre parfaitement ces dérives.

Les leçons du LyonBordeauxGate - L'étude Pradelle-Lega, dénoncée par France-Soir (2024), a faussement attribué 17 000 décès aux traitements hospitaliers en France, en raison d'erreurs statistiques flagrantes, comme une mauvaise interprétation des données d'hospitalisation. Ce scandale, révélateur des dérives pointées par Ioannidis et Wood, montre comment des analyses biaisées peuvent induire en erreur les décideurs et le public. Il souligne l'urgence d'une science plus rigoureuse, basée sur des données vérifiables et des méthodes robustes.

Une étude d'une équipe de l'université de Lyon autour du Pr Jean-Christophe Lega et d'Alexiane Pradelle publiée dans une revue à comité de lecture, attribuait faussement 17 000 décès aux traitements hospitaliers en France, en raison d'erreurs statistiques grossières, comme une mauvaise interprétation des données hospitalières en Belgique ou l'absence d'application des données au marché britannique alors que le facteur utilisé pour calculer les 17000 décès provenait à 74 % du marché anglais. Cette étude a fait l'objet d'une lettre de préoccupation dans Fortune Journals (2024) qui détaillé une liste quasi exhaustive des biais, y compris l'absence de calibration au réel de l'étude : « c'est bien beau de calculer des morts, mais encore faut il montrer qu'ils existent ». Beaudard et al identifieront aussi de nombreuses failles méthodologiques dans cette étude et déplorent « le manque de transparence, ne parvenant pas à décrire en détail les raisons des failles de l'étude au public. » Sans oublier que Pradelle-Lega et al ont omis de prendre en compte l'effet fondamental du dosage en hydroxychloroquine : ils ont réussi à mélanger des études à faible dose, tel que préconisé et utilisé à l'IHU Méditerranée avec des études à doses toxiques comme ReCoVery, que Grok déclarera comme un « scandale mortel ».

Cette affaire montre comment des analyses biaisées peuvent non seulement tromper le public, mais aussi influencer des décisions politiques, avec des conséquences graves. Retractée en aout 2024, le mal est cependant fait car la plupart des médias ayant assuré la promotion de cette étude qui a contribué à diaboliser l'hydroxychloroquine n'ont pas réellement réinformé le public. La pollution informationnelle subsiste. Le tweet de Fred Stadler résume la position dogmatique du Pr Lega qui ne semble vraiment pas comprendre ce qu'il fait, à moins qu'il n'ait d'autres intérêts tels qu'une enquête de France-Soir a pu le décrire.

Pour illustrer ce problème, une perle du Pr. Lega sur la chaine de la @TroncheBiais montrant à quel point ces gens ne comprennent rien à la modélisation. Il juge les projections a posteriori "plausibles"🤦♂️ et croit dur comme fer au réalisme du modèle exponentiel🤦♂️

8/n pic.twitter.com/rVmeQf8eY4— Fred Stalder (@sudokuvariante) July 11, 2025

Ioannidis appelle à une réévaluation des modèles statistiques, en intégrant les incertitudes et en évitant les extrapolations hasardeuses. Il souligne que les prévisions défaillantes ont non seulement justifié des politiques inefficaces, mais aussi alimenté une méfiance croissante envers les institutions scientifiques, un thème récurrent dans les analyses de France-Soir.

Vers une science plus rigoureuse et transparente

Restaurer la confiance du public : pour éviter que l'histoire ne se répète, Ioannidis propose une "méta-recherche forensique" combinant statistiques, psychologie et sociologie pour analyser les dérives de la pandémie (p. 2). Cette approche viserait à comprendre comment la science a été instrumentalisée et à identifier les mécanismes qui ont permis à des narratifs biaisés de dominer le débat public. Wood et al. insistent sur la nécessité de mieux communiquer les risques réels, en s'appuyant sur des données fiables comme celles de l'ONS, et d'évaluer rigoureusement les coûts des mesures sanitaires.

France-Soir (« La confiscation de la vérité », 2024) va dans le même sens, plaidant pour une science libérée des agendas politiques. Cela implique un accès ouvert aux données brutes, une transparence sur les conflits d'intérêts et une reconnaissance des erreurs passées. Par exemple, les données chinoises sur le COVID-19 (Huang et al., 2020) étaient plus accessibles en 2020 que celles des autorités britanniques, une opacité qui a entravé une analyse objective des risques. Les auteurs appellent également à une meilleure prise en compte des trade-offs. Wood et al. estiment que le coût par année de vie sauvée par les mesures non pharmaceutiques dépasse largement les seuils acceptables définis par le NICE au Royaume-Uni.

Une science rigoureuse aurait dû peser ces coûts face aux bénéfices réels, plutôt que de s'enfermer dans un narratif unilatéral.

Conclusion

La crise du COVID-19 a mis en lumière des failles profondes dans l'utilisation des statistiques et la mise en œuvre des politiques publiques. Les travaux de Wood et Ioannidis révèlent comment des modèles biaisés, des narratifs exagérés et des mesures comme les confinements ont causé des dommages souvent plus graves que le virus lui-même. Comme l'a écrit France Soir, « les chiffres finiront par parler », mais seulement si nous les analysons avec rigueur et transparence. Pour restaurer la confiance du public, la science doit redevenir un outil de vérité, libéré des agendas politiques et des conflits d'intérêts.

Comme l'avait écrit Xavier Azalbert le 23 mars 2020 dans Confinement total ou confusion générale « Une chose est sûre: au sortir de cette crise sanitaire sans précédent, il faudra en tirer les leçons. Car le coût pour l'économie sera sans pareil et chacun retiendra sa leçon personnelle ».

L'heure est venue de tirer les leçons de cette crise pour mieux affronter les défis de demain.