Par Samir Saul - Michel Seymour

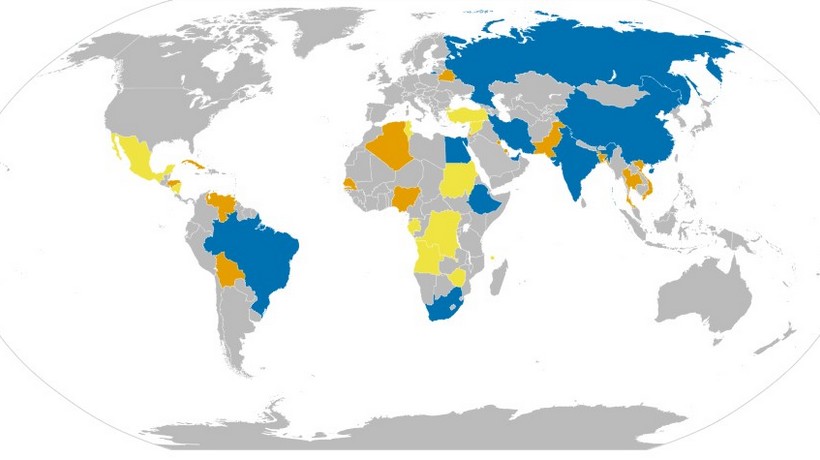

Carte des relations entre les pays et les BRICS. Bleu : États membres, Orange : Candidats, Jaune : ont exprimé un intérêt à adhérer. (Crédit image: By MathSquare - Own work, CC0, commons.wikimedia.org)

Le capitalisme mondialisé de tendance néolibérale s'est étendu partout à travers le monde au tournant des années 1990 suite à la chute du mur de Berlin, à la fin du pacte de Varsovie et à la dissolution de l'URSS. Ce fut pour l'Occident, et tout particulièrement pour l'anglosphère au centre de laquelle se trouvent les États-Unis, l'atteinte d'une sorte d'état de grâce. Les Américains vécurent leur moment unipolaire. Il ne s'agissait pas seulement de prétendre s'appuyer sur la démocratie libérale et l'état de droit. Il s'agissait aussi d'affirmer haut et fort une version particulièrement radicale de l'individualisme libéral. On postulait l'existence d'un sujet humain individuel, source ultime et unique de revendications morales valides, ce qui impliquait de reconnaître la suprématie des droits individuels sur les droits collectifs des groupes, et l'autonomie de l'individu comme valeur centrale du libéralisme.

Ainsi, un peu partout dans le monde occidental, mais surtout aux États-Unis, la mondialisation de l'économie prit les couleurs de l'idéologie néolibérale. On instrumentalisa le système des droits individuels afin de consacrer la primauté absolue de l'entreprise privée, de l'expertise entrepreneuriale et du leadership individuel. On fit la promotion du désengagement de l'État, du décloisonnement des institutions financières, de la déréglementation des finances et de la doctrine du ruissellement. Très rapidement, cela conduisit à la concentration du capital, des moyens de production et des centres de décision dans les mains d'une poignée d'individus. Une ploutocratie a triomphé, constituée d'un dixième d'un pourcent (0,01) de milliardaires apatrides concentrés en grande partie aux États-Unis, en contrôle des grandes entreprises et des grands médias, subventionneurs de campagnes électorales pour les Présidents, les Gouverneurs, les Sénateurs et les Représentants, qu'ils soient Démocrates ou Républicains.

Les États vassalisés plient l'échine

Les États occidentaux ont ainsi depuis des décennies fait mille courbettes aux grandes entreprises ainsi qu'à leurs dirigeants. Les États se sont fait concurrence entre eux pour les attirer sur leur territoire. C'est à qui offrirait les plus grosses subventions, les meilleures réductions d'impôt et les plus belles échappatoires fiscales. Ils ont réduit le nombre de paliers d'imposition, éliminé la taxe sur le capital, toléré l'évasion fiscale, et demandé de faibles redevances sur l'exploration, l'exploitation et les profits des compagnies extractives. Ils ont assumé les coûts de la décontamination et de la mise à niveau des terrains exploités après le départ de ces entreprises. Ils ont même subventionné les entreprises et toléré des salaires exorbitants ainsi que des indemnités de départ démesurées à leurs dirigeants.

Les États ont permis que des redevances dérisoires soient accordées aux auteurs-compositeurs sur Spotify et toléré que les grandes surfaces fassent concurrence aux librairies en vendant des livres populaires à un moindre coût. Les États ont aussi toléré le fait que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc.) ne payaient pas d'impôt. C'est aussi dans ce contexte qu'on a laissé toute la place à l'ubérisation de certaines entreprises qui ne se sentaient pas tenues d'être de bons citoyens corporatifs.

Effets collatéraux non prévus

On ne réalisa pas tout de suite les conséquences désastreuses pour les États-nations d'une adhésion aveugle à la mondialisation néolibérale. Ce qui était présenté comme n'étant rien d'autre que des ententes de libre-échange ouvrait en fait la porte à l'approfondissement d'un fossé toujours de plus en plus profond entre l'entreprise privée et les besoins réels des populations. On ne comprit pas tout de suite que cette idéologie allait accentuer la financiarisation de l'économie et que les entreprises allaient placer leurs bénéfices dans des actifs financiers au lieu de les réinvestir dans l'économie réelle. Les oligarques ont donc contribué à la création de bulles financières, aux investissements dans des produits dérivés, ou alors aux placements dans les paradis fiscaux.

Les États vassalisés de l'Occident et, de manière générale, les États souverains de par le monde, réalisèrent progressivement que le néolibéralisme économique allait de pair avec la fusion des compagnies et des banques, la délocalisation des entreprises et la désindustrialisation.

Les États-Unis sont eux-mêmes confrontés à ce problème. Ils font face eux aussi à la désindustrialisation de leur économie. Même si la population russe est deux fois plus petite que celle des États-Unis, la Russie produit un plus grand nombre d'ingénieurs. Selon le site Elucid, en 2020, la proportion d'étudiants s'inscrivant dans un programme d'ingénierie en Russie était de 23%, alors qu'elle n'était que de 7% aux États-Unis (1). 79% du PIB américain provient du secteur des services. Leurs principales grappes industrielles (Big Tech, Big Pharma, le complexe militaro-industriel et les entreprises extractives) sont à divers degrés dépendantes de composantes provenant de l'étranger. Par exemple, la moitié des composantes des avions Boeing provient de l'Europe.

Un autre effet secondaire est l'impact de la délocalisation concerne la Chine. Ce pays représentait une part de 4% du PIB mondial en 2001. Même si la croissance chinoise a ralenti dans les dernières années, la part de la Chine dans le PIB mondial était de 16,9% en 2023 (2). La Chine est devenue en à peine une vingtaine d'années l'une des principales forces économiques à l'échelle mondiale. C'est peut-être l'effet secondaire le plus important.

Le dollar, une pompe à richesse

La désindustrialisation de l'économie américaine, combinée à la montée en puissance de la Chine, a créé un vent de panique aux États-Unis. On peut se demander pourquoi. On comprend que les Américains puissent ressentir douloureusement le choc d'être supplanté sur le plan économique, mais cela n'est pas une raison pour paniquer. Pour comprendre cette panique, il faut voir que le bien le plus précieux des Américains n'est pas une quelconque entreprise. C'est le dollar. Les États-Unis sont d'abord et avant tout des producteurs de monnaie. Depuis les accords de Bretton Woods signés à la fin de la Deuxième guerre mondiale, la monnaie américaine jouissait d'un privilège particulier. Elle était la devise de réserve mondiale. Ce statut a pu être préservé même après que les Américains eurent choisi en 1971 de ne plus adosser leur monnaie à l'or.

Ce privilège permettait aux Américains de faire marcher la planche à billets et d'accumuler d'énormes déficits en toute sécurité, sachant que leur dette astronomique allait toujours être financée quoi qu'il arrive. En tant que monnaie de référence, le dollar US constituait une valeur sûre dans laquelle les autres pays pouvaient investir. Avec les dollars créés, les Américains pouvaient se procurer tous les biens souhaités et vivre au-dessus de leurs moyens. Quant à eux, les pays étrangers pouvaient avec les dollars récoltés se procurer des biens payés en dollars américains et/ou réinvestir une partie de leurs profits dans l'achat de bons du Trésor américains. Ce beau système fonctionne encore, même si ses jours sont peut-être comptés.

Certes, les pays exportateurs sont des États captifs de l'État américain, non seulement parce qu'ils veulent que les Américains continuent d'acheter leurs produits, mais aussi parce qu'ils veulent que leurs investissements dans le dollar américain continuent de leur rapporter des intérêts et des dividendes. Ils ne veulent donc pas que la valeur du dollar américain diminue.

Ce système a toutefois transformé les États-Unis en un pays importateur, et donc déficitaire sur le plan de sa balance commerciale. La dette s'est progressivement alourdie pour atteindre des sommets (36 000 milliards de dollars en juillet 2025 (3) et elle dépassera 41 000 milliards de dollars avec la loi budgétaire qui vient d'être votée). Le déficit annuel de sa balance commerciale est de mille milliards de dollars. Cela ne pose pas de problème en soi. Aussi longtemps que le dollar américain est la devise de réserve mondiale de facto, il n'y a pas de limite à ne pas franchir. Ils peuvent continuer à s'endetter.

Les nuages à l'horizon

La plus grande menace posée par la force économique de la Chine n'est pas seulement que son économie soit en pleine croissance et qu'elle devance celle des États-Unis en parité de pouvoir d'achat. Le problème pour les Américains est que la Chine, jalouse de sa souveraineté, est pour cette même raison respectueuse de la souveraineté des autres nations. Elle se veut donc aussi respectueuse des monnaies nationales. Elle accepte un commerce mondial dans les monnaies nationales des divers pays.

Or, plus elle s'engage dans un commerce international sans passer par le dollar, plus le dollar perdra son statut de monnaie de réserve mondiale. Cela a déjà commencé. Au tournant des années 1990, le dollar représentait environ 70% des réserves de change des banques centrales. Il n'a cessé de décroître depuis. En 2025, cette proportion est passée à 58% (4). Le dollar US risque donc de perdre de plus en plus de sa valeur.

Pour financer leur dette et continuer à attirer des investisseurs étrangers, les États-Unis devront alors hausser leurs taux d'intérêt. Cette situation contribuera au ralentissement de l'économie et à une dette de plus en plus lourde à porter. Cela va entraîner de l'inflation et une augmentation du service de la dette. Les investisseurs étrangers finiront par se demander si les États-Unis n'auront pas éventuellement l'intention d'effacer leur dette ou de la « restructurer », pour employer le jargon habituel en ces matières. Si tel est le danger, ces investisseurs auront de plus en plus tendance à se départir de leurs bons du Trésor américain et à diversifier davantage leurs partenaires commerciaux.

Pour empêcher que ces conséquences ne se produisent, les États-Unis ont imposé des « sanctions » aux pays qui ne voulaient pas se plier à leur domination. Ils ont imposé pas moins de 18 000 sanctions à des individus, des entreprises et des États. Ils sont intervenus militairement 250 fois dans le monde depuis 1990. Ils ont été en guerre pendant 231 des 248 ans de leur existence comme État. Ils ont déployé 800 bases militaires dans une centaine de pays. Ils se sont assurés d'associer les pays vassalisés européens à l'application d'un ensemble de « sanctions » imposées à la Russie. En faisant passer l'opération militaire spéciale pour une agression non provoquée, ils ont pu justifier l'interruption de la vente directe russe de pétrole et de gaz à l'Europe. Ils ont aussi fait exploser du gazoduc Nordstream. Ils sont encore très présents au Moyen-Orient et, notamment, en Irak et en Syrie pour contrôler la circulation du pétrole et du gaz dans la région.

Ils ont donc imposé par la force leur domination dans le monde. Or, cela a eu l'effet contraire à celui qui était escompté. Les gestes posés par les Américains pour imposer leur domination économique par la force ont eu l'effet d'une prophétie autoréalisatrice. En cherchant à forcer les pays réfractaires à se soumettre, ils les ont incités à se méfier. Quel sera le prochain pays à subir leurs « sanctions » ? Quel pays fera l'objet d'une invasion ou d'un changement de régime? Quels prochains États les États-Unis chercheront-ils à déstabiliser? C'est la peur (justifiée) d'être les prochaines cibles qui poussent les pays du Sud global à s'organiser entre eux afin de développer des coopérations exemptes d'hégémonisme, de chantage, de menaces et d'agressions. Les États-Unis et leur comportement de hors-la-loi sont les meilleurs recruteurs de membres pour les BRICS.

L'entrée en scène des BRICS

C'est dans ce contexte que sont apparus en 2009 les BRICS, soit des pays qui ne font pas partie du G7. Ce furent tout d'abord cinq pays : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Cinq autres pays se sont par la suite ajoutés : l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran et l'Indonésie. Ces 10 pays représentent la moitié de la population mondiale et 35% du PIB mondial en valeur courante (44% en parité de pouvoir d'achat).

Dix pays ont depuis peu le statut de partenaires des BRICS +. Ce sont la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. Ces derniers peuvent participer à certaines initiatives des BRICS, comme lors des sommets annuels. Ils peuvent aussi contribuer à la préparation et à la rédaction de documents officiels. Ils ne peuvent voter lors des assemblées.

La nouvelle banque de développement mise en place par les BRICS accorde déjà plus de crédits que la banque mondiale (5). Les membres participants ont tous une voie égale dans la distribution de ces crédits. Ils cherchent à ne pas répéter les méfaits de l'impérialisme américain. Les BRICS cherchent à s'affranchir de l'emprise de l'Occident et surtout des États-Unis sur l'économie mondiale. Ils tentent de développer des institutions indépendantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. À plus long terme, ils veulent procéder à la dédollarisation. Il s'agirait d'abord d'utiliser leurs propres monnaies pour les échanges internationaux, ensuite de se doter d'une monnaie commune (en lieu et place d'une monnaie unique) adossée à un panier de matières premières. Un mouvement semblable au sein même de l'Europe propose d'abandonner la monnaie unique au profit d'une monnaie commune, ce qui permettrait de restaurer les monnaies nationales. L'abandon de l'Euro est notamment défendu par Aurélien Bernier, Frédéric Lordon, Jacques Sapir, Emmanuel Todd et Éric Toussaint.

Conclusion

Au lieu de se faire concurrence entre eux, les BRICS + ont pris l'initiative d'offrir une voie alternative à celle qui suppose de se soumettre aux États-Unis. Pour contrer la menace étatsunienne, les populations finiront par pousser les chefs d'État à s'engager dans une stratégie commune et à signer ensemble une Convention sur la diversité des économies nationales faisant écho à la Convention sur la diversité des expressions culturelles (6).

Samir Saul, Michel Seymour, 11.07.25 - Montréal, Canada

Samir Saul est docteur d'État en histoire (Paris) et professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Son dernier livre est intitulé L'Impérialisme, passé et présent. Un essai (2023). Il est aussi l'auteur de Intérêts économiques français et décolonisation de l'Afrique du Nord (1945-1962) (2016), et de La France et l'Égypte de 1882 à 1914. Intérêts économiques et implications politiques (1997). Il est enfin le codirecteur de Méditerranée, Moyen-Orient : deux siècles de relations internationales (2003). Courriel : samir.saul@umontreal.ca

Michel Seymour est professeur retraité du département de philosophie à l'Université de Montréal, où il a enseigné de 1990 à 2019. Il est l'auteur d'une dizaine de monographies incluant A Liberal Theory of Collective Rights, 2017; La nation pluraliste, ouvrage co-écrit avec Jérôme Gosselin-Tapp et pour lequel les auteurs ont remporté le prix de l'Association canadienne de philosophie; De la tolérance à la reconnaissance, 2008, ouvrage pour lequel il a obtenu le prix Jean-Charles Falardeau de la Fédération canadienne des sciences humaines. Il a également remporté le prix Richard Arès de la revue l'Action nationale pour l'ouvrage intitulé Le pari de la démesure, paru en 2001. Courriel : seymour@videotron.ca site web: michelseymour.org

Notes

(3) sudouest.fr

(6) Convention sur la diversité des expressions culturelles, UNESCO, 2017, fr.unesco.org

Source: L'impérialisme étasunien se heurte à un mur de BRICS !