Fragmentation occidentale contre cohésion asiatique

Quand le déclin rencontre la discipline

Brecht Jonkers

Source: multipolarpress.com

Brecht Jonkers oppose la vision cohésive, duty-bound (lié au devoir), de l'État en Asie à la dérive atomisée et individualiste de l'Occident, lequel se dirige vers l'insignifiance bureaucratique.

Il existe une différence fondamentale entre l'attitude « européenne », c'est-à-dire essentiellement libérale, et l'attitude « asiatique » concernant l'existence et le rôle de l'État. C'est une fracture civilisationnelle qui dépasse le débat idéologique habituel et qui met en évidence la différence claire entre les attitudes « occidentales » individualistes et les attitudes « orientales » collectivistes vis-à-vis de la société humaine.

En simplifiant à l'extrême cette question complexe, je pense qu'il est correct de dire que l'Asie voit l'État comme un outil nécessaire, en fin de compte, pour assurer (idéalement) la justice, la cohésion sociale, l'ordre et l'harmonie. L'Occident, en revanche, a une attitude fondamentalement antagoniste et négative envers l'existence de l'État en lui-même, le voyant au mieux comme un mal nécessaire pour empêcher les gens de voler et de tuer dans la rue. Ce qui, incidemment, correspond à la vision négative et misanthropique sous-jacente de la nature humaine qui sous-tend la philosophie occidentale moderne. Mais je m'égare.

L'État occidental reste, en son cœur, un « État veilleur de nuit » selon le modèle britannique/américain qui a vu le jour au 18ème siècle : un État principalement (ou uniquement) préoccupé par la prévention de la violence dans la sphère publique, la protection de la propriété et la poursuite tranquille du statu quo, peu importe ce qu'est ce statu quo. Intervention minimale, législation minimale, soutien minimal à ceux qui en ont besoin.

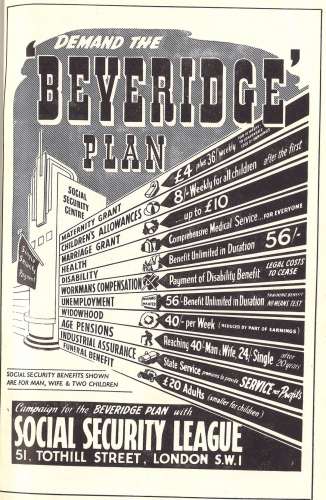

Naturellement, les choses ont changé considérablement après la Seconde Guerre mondiale avec l'adoption du modèle de l'État-providence, établi principalement pour empêcher la classe ouvrière de se révolter. Ce changement a été provoqué par deux facteurs principaux : la représentation organisée des forces de travail, qui ont exigé leur juste part après les sacrifices consentis lors des deux guerres mondiales, et la menace « communiste » grandissante venant de l'Est, qui présentait un système alternatif pouvant attirer la classe ouvrière loin du soutien au modèle libéral et capitaliste.

Les changements liés au « grand gouvernement » depuis 1945 se sont lentement érodés depuis les années 1990, alors que le modèle « néolibéral » (en réalité : le capitalisme à l'ancienne) s'est profondément enraciné dans la société et la mentalité occidentales. Margaret Thatcher a résumé cette mentalité en disant : « … qu'est-ce que la société ? Il n'y a pas de société ! Il n'y a que des hommes et des femmes individuels, et il y a des familles. » Cela ne l'a pas empêchée de mobiliser l'armée britannique contre l'Argentine ou de laisser des Irlandais républicains mourir de faim dans des prisons très largement contrôlées par l'État et financées par les impôts.

De nos jours, l'un des thèmes favoris du discours politique européen est : « cela ne relève pas de la responsabilité du gouvernement » : il n'est pas de la tâche du gouvernement d'aider les gens à trouver un emploi, de leur assurer des soins de santé abordables, de créer et maintenir le nombre nécessaire de logements disponibles, ou de garantir une économie nationale durable. Cela incite à se demander à quoi sert encore le gouvernement, et pourquoi nous payons des impôts et obéissons à la loi pour un État qui donne très peu en retour.

En résumé, c'est la mentalité politique occidentale contemporaine : les gens doivent obéir et respecter la loi, payer des impôts et se soumettre à une bureaucratie étouffante ; mais quoi que vous fassiez, ne demandez pas trop en retour. Tout le reste, c'est à vous. Et cela s'applique à toute la sphère atlantique, des plus ardents fondamentalistes du marché libre aux libéraux scandinaves, voire aux partis de gauche qui brandissent le drapeau rouge, que ce soit sur les îles britanniques ou sur le continent européen.

La "vision asiatique" est nettement différente dans sa propre essence. Rattachée aux traditions antiques, telles que le Mandat du Ciel en Chine et l'idée d'une société harmonieuse comme dans les textes confucéens, l'État est un pilier central de la société et de l'histoire humaine.

L'état d'esprit traditionnel asiatique, que j'explique encore une fois de manière simplifiée pour plus de clarté, est en réalité une situation plus quid pro quo qu'une idée libérale occidentale. Oui, l'État exige et attend une obéissance et une conformité étendues. La responsabilité collective assumée par chaque individu est beaucoup plus omniprésente en Orient qu'en Occident. La société civile et les citoyens sont censés respecter les traditions et les règles dictées par l'État, la religion et la coutume ancienne. L'accent occidental sur « vivre sa propre vérité » et « être qui tu veux être » est étranger à la société asiatique traditionnelle. Et ces traditions perdurent, à travers et au-delà des divisions droite/gauche, comblant le fossé entre des systèmes politiques très différents.

Le contrat social dans le système de l'État « asiatique » est très clair : la population doit faire preuve de piété filiale et respecter les lois et traditions, et en retour, l'État a une tâche très claire, presque religieusement mandatée, de garantir le bien-être public dans la mesure du possible. L'intérêt collectif dépasse toujours celui de l'individu en politique et en société.

Encore une fois, cette vision tend à dépasser les idéologies politiques typiques. Il est évident que des communistes comme Mao Zedong et Kim Il Sung ont des tendances collectivistes, mais cela va bien au-delà. Le fondateur de Singapour, un État très capitaliste et généralement pro-occidental, Lee Kuan Yew, a déclaré un jour : « [L]eurs valeurs peuvent ne pas nécessairement être celles que valorisent les Américains ou les Européens. Les Occidentaux valorisent la liberté et la liberté de l'individu. En tant qu'Asiatiques d'origine chinoise, mes valeurs meportent à valoriser un gouvernement honnête, efficace et efficient. » L'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a également mis en avant, pendant et après son mandat, les « valeurs asiatiques » et une politique de « regard vers l'est ».

L'État dans le système « asiatique », en particulier en Asie de l'Est et du Sud-Est, est là pour réguler, contrôler et assurer dans la plus grande mesure possible l'harmonie et le bien-être de la population. Ce n'est peut-être pas un système « démocratique » dans le sens occidental du terme, c'est vrai. Mais soyons honnêtes : la démocratie libérale n'est pas le facteur déterminant en politique internationale.

Et on ne peut nier que ça marche. Des États comme Hong Kong, Singapour ou la Corée du Sud, souvent loués par les médias occidentaux, jusqu'à la plus rapide et la plus étendue amélioration des conditions de vie de l'histoire humaine, qui s'est produite en République populaire de Chine : le « système asiatique » fonctionne clairement pour l'Asie.

Cela a conduit à une situation que l'analyste indien et auteur Parag Khanna (photo) a décrite dans son livre : The Future is Asian.

Si l'Occident veut jouer un rôle important dans le monde multipolaire présent et futur, il pourrait peut-être emprunter quelques pages aux anciennes sociétés d'Asie. Tant la longue histoire que les événements récents ont prouvé la ténacité, la vitalité et la sophistication de ces sociétés, qui sont bâties autour du bien-être collectif, d'une autorité clairement définie, de la tradition et de la piété filiale. Après tout, l'Asie a été le centre de la civilisation humaine pendant des siècles ; et après seulement deux siècles de domination euro-américaine, cela recommence à être le cas.