Le Collectif Citoyen et Xavier Azalbert, France-Soir

SMSgates et Pfizergate : la réponse opaque de la Commission européenne au New York Times soulève un faisceau de questions

France-Soir, IA

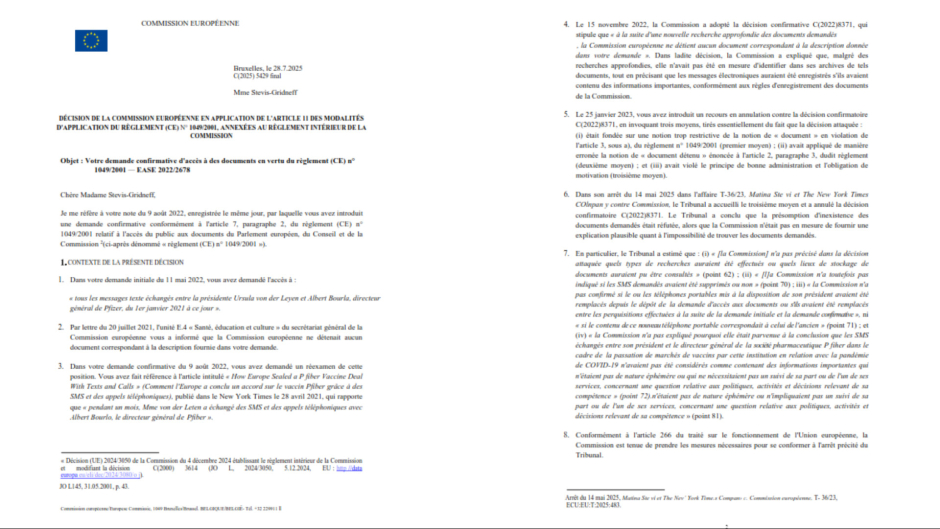

Résumé : le « SMSgate » ou « Pfizergate » expose les négociations troubles entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, pour un contrat vaccinal de 1,8 milliard de doses. Révélé en 2021 par le New York Times (NYT), qui évoquait des SMS, ce scandale s'amplifie avec la décision de la CJUE (mai 2025) condamnant l'opacité de la Commission européenne (CE).Mais la réponse de la CE, publiée le 31 juillet 2025, embrouille plus qu'elle n'éclaire : SMS ou messages Signal ? Archivés ou perdus ? La CE prétend que les échanges, sur Signal depuis 2020 (et non 2019 comme affirmé), étaient de simples prises de rendez-vous, mais von der Leyen et Bourla invoquent leur vie privée. Une contradiction criante !

Pendant ce temps, le NYT ignore la plainte pénale de Frédéric Baldan, soutenue par 1 000 plaignants et la Hongrie, accusant von der Leyen de corruption et d'abus de pouvoir. Ce silence, couplé aux incohérences de la CE et au manque de loyauté de journalistes comme Matina Stevis-Gridneff, Elsa Braun (Politico), et Alexander Fanta, fait planer le soupçon d'un contre-feu médiatique. La CE viole les règles d'archivage des échanges électroniques (EDI), tandis que la CJUE reste impuissante à imposer la transparence.

Entre incompétence, dissimulation, ou pire, une relation personnelle, les SMS n'ont pas parlé, mais le scandale, lui, s'épaissit.

*** analyse ***

L'affaire dite « SMSgate » ou « Pfizergate », centrée sur les négociations opaques entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (CE), et Albert Bourla, PDG de Pfizer, pour l'achat de 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19, quelques 35 milliards d'euros, reste l'un des scandales les plus troublants de la gouvernance européenne. Suite à l'opacité des contrats dont France-Soir a parlé dès 2021, et la révélation en 2021 par un article du New York Times (NYT) mentionnant des échanges par SMS, l'affaire a pris une nouvelle dimension avec la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en mai 2025, qui a jugé que la CE n'avait pas justifié son refus de divulguer ces messages.

Pourtant, la réponse de la CE au NYT, publiée ce 31 juillet 2025, loin de clarifier la situation, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, notamment sur la nature des échanges (SMS ou Signal), leur archivage, et les contradictions entre les déclarations publiques et les arguments juridiques.

De plus elle occulte toutes les actions intentées par l'association BonSens.org afin d'obtenir la transparence sur les contrats des vaccins dans l'intérêt général. Parallèlement, le silence du NYT sur la plainte pénale déposée par le lobbyiste belge Frédéric Baldan, rejointe par plus de 1 000 plaignants dont la Hongrie, alimente l'hypothèse que le journal pourrait avoir servi de contre-feu pour détourner l'attention d'allégations potentiellement criminelles.

Une genèse controversée : des SMS aux contrats opaques

En avril 2021, le NYT publiait un article intitulé « Comment l'Europe a scellé un accord vaccinal avec Pfizer par des textos et des appels », révélant que von der Leyen avait personnellement négocié avec Bourla un contrat colossal de 1,8 milliard de doses via des SMS. Cette technologie, mise en place en 1992 pour permettre l'envoi de messages texte courts (160 caractères maximum) via le réseau GSM, était présentée comme un outil de diplomatie moderne. Mais l'opacité du processus a rapidement soulevé des critiques.

Les contrats, partiellement divulgués mais fortement caviardés, avec des clauses à l'avantage incroyable pour les fabricants tel que l'expliquait le docteur en Droit Olivier Frot, révélaient une hausse du prix par dose (de 15,50 à 19,50 euros) et un excédent de vaccins, entraînant un gaspillage estimé à 4 milliards d'euros pour l'UE. L'absence d'archivage des SMS, en violation des règles de transparence européennes, a conduit à une enquête de la médiatrice européenne Emily O'Reilly, qui a conclu à une « mauvaise administration », et à une action en justice du NYT devant la CJUE.

La réponse de la CE : SMS, Signal, et zones d'ombre

Face à la demande du NYT, la CE a initialement affirmé que, malgré leurs recherches en interne (sans que l'on ne sache lesquelles ni par qui), les SMS n'étaient pas archivés, arguant que les messages électroniques éphémères ne constituent pas des documents publics soumis aux obligations de transparence. Cependant, la décision de la CJUE en mai 2025 a invalidé cette position, estimant que la CE n'avait pas fourni d'explications crédibles sur l'absence des messages ou leur éventuelle destruction. Dans sa défense, la CE a introduit une nouvelle ambiguïté : elle évoque désormais des échanges via Signal, une application de messagerie chiffrée lancée en 2014, qui, par conception, n'archive pas les messages sur un serveur central. Les messages Signal sont stockés uniquement sur les smartphones des utilisateurs et ne sont ni transférés ni transférables lors d'un changement d'appareil, rendant « normal » leur absence dans les archives officielles.

Cette explication soulève plusieurs problèmes.

- Premièrement, la CE affirme avoir encouragé l'usage de Signal dès 2019 pour des raisons de cybersécurité. Pourtant, un article de Politico daté du 26 février 2020 rapporte que cette recommandation n'a été formulée qu'en 2020, en réponse à des craintes d'espionnage, notamment après des cyberattaques attribuées à des acteurs étrangers. Cette incohérence temporelle jette un doute sur la sincérité de la CE.

- Deuxièmement, aucune preuve n'a été fournie pour confirmer que von der Leyen ou Bourla utilisaient effectivement Signal. Enfin, la CE n'a pas clarifié si les messages en question étaient exclusivement des SMS, des messages Signal, ou un mélange des deux, laissant planer une confusion stratégique, alors que l'article du NYT faisait bien état de SMS.

Les échanges électroniques (EDI) et l'obligation d'archivage

Tous ces messages – SMS, Signal, ou autres – relèvent des échanges de données électroniques (EDI, Electronic Data Interchange), un cadre qui inclut toute communication numérique utilisée dans un contexte professionnel. Selon les règles de gouvernance de l'UE, les échanges liés aux activités officielles doivent être archivés pour garantir la transparence et permettre un contrôle démocratique. Ces règles, codifiées dans le règlement (CE) n° 1049/2001, s'appliquent aux documents ayant une portée administrative ou politique, y compris les messages informels s'ils influencent des décisions publiques. Ces messages devant être déclarés dans le registre de transparence pour « les lobbyistes ». Or, les négociations entre von der Leyen et Bourla, qui ont abouti à un contrat de plusieurs milliards d'euros, entrent clairement dans ce cadre puisque von der Leyen ne faisait pas partie de l'équipe de négociations.

L'argument de la CE selon lequel les messages concernaient uniquement des « prises de rendez-vous » pour des réunions professionnelles semble fragile. Si ces échanges étaient anodins, pourquoi n'ont-ils pas été archivés, comme l'exige la réglementation ? Et pourquoi von der Leyen et Bourla ont-ils invoqué leur droit à la vie privée dans le cadre de la plainte pénale déposée par Frédéric Baldan ?

Cette contradiction – des messages décrits d'un côté comme professionnels mais protégés par un argument de confidentialité personnelle – suggère soit une incohérence, soit la possibilité que les échanges contenaient des éléments non professionnels, voire privés, ce qui ouvrirait une tout autre perspective sur l'affaire.

La plainte pénale : un scandale occulté par le NYT et associés

En avril 2023, Frédéric Baldan, lobbyiste belge, a déposé une plainte pénale à Liège contre von der Leyen, l'accusant d'usurpation de fonctions, de destruction de documents publics, de corruption et de conflit d'intérêts. Rejointe par plus de 1 000 plaignants, dont des citoyens européens et le gouvernement hongrois (la Pologne s'étant initialement associée avant de se retirer), cette plainte allègue que von der Leyen a outrepassé ses compétences en négociant directement avec Pfizer, contournant les procédures d'appel d'offres publics et les mécanismes de contrôle démocratique. L'Office européen de lutte antifraude (EPPO) a repris l'enquête en 2024, mais des observateurs, dont Baldan, craignent que ce transfert à une instance européenne soit une tentative de diluer l'affaire, voire de l'entérer en favorisant von der Leyen, l'EPPO étant perçu comme moins indépendant que les autorités judiciaires belges.

Le silence du NYT sur cette plainte est d'autant plus troublant que son ampleur – impliquant des milliers de plaignants et des gouvernements – en fait un élément central du scandale. Ce choix éditorial contraste avec la couverture initiale du journal, qui avait mis en lumière les SMS. Les échanges entre Xavier Azalbert, directeur de France Soir, et le NYT renforcent les soupçons d'ambiguïté : le journal a d'abord nié tout contact avec l'association BonSens.org qui depuis 2020 soutient de nombreuses actions visant la transparence, et notamment la plainte de Baldan, avant de fournir une réponse alambiquée une fois confronté aux preuves. Ce comportement suggère soit une négligence journalistique, soit une volonté de limiter l'attention sur les accusations les plus graves. Pourquoi le NYT a-t-il nié que BonSens.org lui avait proposé de participer à une action aux Etats-Unis avant de se raviser après avoir été confronté aux échanges mails entre l'avocat de BonSens.org et le NYT ?

Un contre-feu médiatique orchestré ?

L'hypothèse que le NYT ait servi de contre-feu médiatique mérite un examen approfondi. Les contre-feux, dans les scandales, consistent à amplifier une controverse secondaire pour détourner l'attention d'un problème plus grave. En se focalisant sur l'accès aux SMS – un enjeu technique de transparence – le NYT pourrait avoir, volontairement ou non, éclipsé les allégations de corruption et d'abus de pouvoir portées par la plainte pénale. Le positionnement éditorial du journal, souvent aligné sur le Parti démocrate américain et favorable aux politiques pro-vaccinales, renforce cette hypothèse. Le NYT a critiqué des figures comme Robert F. Kennedy Jr. et Jay Bhattacharya, qui dénonçaient la censure et les politiques coercitives liées au Covid-19, tout en soutenant des récits favorables à l'administration Biden, qui a promu la vaccination sans toujours reconnaître les effets indésirables.

Cette sélectivité pourrait refléter un agenda plus large. En 2021, alors que le NYT révélait les SMS, l'UE et les États-Unis cherchaient à projeter une image de coopération efficace face à la pandémie. Mettre en avant une négociation par SMS donnait une apparence de modernité et de réactivité dans la négociation, tout en évitant d'explorer les aspects problématiques de la négociation hors du cadre des prérogatives de von der Leyen ou plus encore l'opacité des contrats et des clauses à l'avantage quasi exclusif du fabricant. L'absence de suivi sur la plainte pénale pourrait ainsi s'expliquer par une réticence à remettre en question les institutions ou les politiques vaccinales, piliers du narratif dominant à l'époque et à ne pas vouloir alerter les lecteurs sur des problématiques plus critiques pour leur santé ou celle du respect des règles de bonne administration qui devraient s'appliquer.

Les enjeux de la transparence dans l'UE et l'impuissance de la justice

L'affaire SMSgate met en lumière des failles structurelles dans la gouvernance européenne ainsi que l'impuissance de la CJUE. Les règles d'archivage des EDI, bien qu'existantes, semblent appliquées de manière inégale, surtout lorsque des figures de haut rang sont impliquées. L'immunité de von der Leyen, si tant soit peu qu'elle existe, qui pourrait être levée si l'enquête pénale avance, constitue un obstacle supplémentaire à la reddition de comptes. La dépendance de la CE à des outils comme Signal, conçus pour la confidentialité, soulève des questions sur leur compatibilité avec les obligations de transparence. Si des messages professionnels sont systématiquement perdus en raison de choix technologiques, comment garantir un contrôle démocratique effectif et efficace ?

De plus, la CE n'a pas montré avoir demandé la coopération de Bourla dans le cadre de la réponse sur les SMS. Aurait-il conservé ces messages ? Lui est soumis à d'autres obligations de transparence, notamment vis-à-vis de la SEC (Securities & exchange commission), le policier des marchés financiers qui s'assure du respect de la réglementation, notamment en termes de délits d'initiés.

Dans le cadre de cette affaire, on perçoit l'impuissance de la CJUE qui ne peut pas contraindre von der Leyen à répondre à la transparence qui s'impose à elle. Une justice qui ne permet pas de respecter les règles est donc contraire aux droits fondamentaux des citoyens.

Le rôle ambigu des médias : journalisme ou lobbyisme ?

Dans le contexte du SMSgate, le rôle des médias est à la fois crucial et problématique, oscillant entre la mission d'éclairer le public et des pratiques qui flirtent avec le lobbyisme ou la propagande. La Charte de Munich (1971), référence déontologique pour les journalistes européens, impose des devoirs clairs : rechercher la vérité, vérifier les sources, et agir dans l'intérêt public sans se soumettre à des pressions externes. Pourtant, l'attitude de certains médias et journalistes dans cette affaire soulève des questions sur leur respect de ces principes, alimentant le soupçon que des agendas politiques ou institutionnels pourraient avoir influencé leur couverture.

- Le silence du New York Times et de Matina Stevis-Gridneff : le New York Times (NYT), qui a révélé en 2021 les échanges par SMS entre Ursula von der Leyen et Bourla, n'a pas fait état de la plainte pénale déposée par Frédéric Baldan en avril 2023, malgré son ampleur (plus de 1 000 plaignants, dont la Hongrie). Cette omission est d'autant plus frappante que Matina Stevis-Gridneff, correspondante du NYT à Bruxelles et autrice de l'article initial, est bien placée pour connaître les développements de l'affaire. Son silence sur la plainte, qui accuse von der Leyen de corruption et d'abus de pouvoir, contraste avec l'insistance du journal sur l'accès aux SMS, un enjeu technique qui semble moins explosif.

- Ce choix éditorial reflète soit une prudence excessive et une méconnaissance du dossier, ou, comme certains le suggèrent, une volonté de ne pas s'aliéner les institutions européennes, avec lesquelles le NYT entretient des relations étroites pour ses reportages à Bruxelles.

- Elisa Braun et Politico : un manque de loyauté ? Elisa Braun, ex-Politico, illustre une autre facette de cette ambiguïté. C'est par l'intermédiaire des articles de France- Soir que Braun a pris connaissance de la participation de la Hongrie et de la Pologne à la plainte de Baldan. Pourtant, elle a omis de créditer France-Soir dans ses articles, un manquement à la loyauté professionnelle qui exige de reconnaître les sources d'information, même celles issues de médias concurrents ou alternatifs.

- Politico, qui a rapporté en février 2020 la recommandation de la CE d'utiliser Signal, n'a pas non plus approfondi les incohérences de la CE sur l'archivage des messages, se contentant d'une couverture partisane et technique plutôt que critique. Ce manque de rigueur pourrait suggérer une proximité excessive avec les institutions européennes, Politico étant souvent perçu comme un relais des cercles de pouvoir bruxellois, qui devrait donc être inscrit au registre de transparence des lobbys.

- Alexander Fanta et l'absence des SMS : Alexander Fanta, qui se présente comme un journaliste spécialisé dans les questions de transparence et de données, a également couvert l'affaire SMSgate, notamment la bataille juridique du NYT. Cependant, ni le NYT, ni lui n'ont jamais produit les SMS eux-mêmes, qui restent introuvables. Cette absence de preuves concrètes, combinée à une focalisation sur les aspects procéduraux de la transparence, pourrait donner l'impression que ces reporters se contentent de suivre les débats institutionnels sans creuser les accusations les plus graves, comme celles portées par la plainte pénale. Cette approche, bien que conforme à une certaine prudence journalistique, peut être perçue comme une forme de passivité face à un scandale d'envergure.

Journalisme ou propagande ? Une entorse à la Charte de Munich : la Charte de Munich impose aux journalistes de « ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations » et de « s'interdire tout avantage ou promesse qui pourrait compromettre leur indépendance ». Dans le SMSgate, les comportements du NYT, de Politico, et de journalistes comme Stevis-Gridneff, Braun, et Fanta soulèvent des questions sur leur conformité à ces principes. En omettant des aspects majeurs du scandale – comme la plainte pénale – ou en manquant de transparence sur leurs sources, ces acteurs pourraient être accusés de privilégier un narratif institutionnel ou de servir, consciemment ou non, des intérêts proches de la CE ou des industriels pharmaceutiques. Le NYT, par exemple, a historiquement soutenu des politiques pro-vaccinales alignées sur le Parti démocrate américain, ce qui pourrait expliquer son manque d'intérêt pour des accusations remettant en cause la légitimité des contrats vaccinaux.

Cette confusion entre journalisme et lobbyisme est d'autant plus préoccupante que les médias mainstream, comme le NYT ou Politico, jouissant d'une autorité qui façonne l'opinion publique, semblent être influencés par des biais idéologiques ou institutionnels - comme en témoigne leur silence sur la plainte de Baldan et les attaques qu'ils ont menées contre le secrétaire d'État à la Santé Robert Kennedy Jr. En sus ces médias n'ont pas non plus rapporté les développements importants liés aux actions de Baldan comme sa demande de suspension de von der Leyen pour non respect du règlement ou encore la plainte pénale portée contre la cheffe de l'EPPO Laura Kovesi. Cette dernière ayant déjà fait l'objet de plaintes en Roumanie pour des faits de corruption.

En comparaison, des médias comme France-Soir, ont enquêté, relayé la plainte pénale et critiqué l'opacité de la CE. Cependant, l'invisibilisation et le procès d'intention fait par les médias mainstream pour décrédibiliser sa parole détourne les lecteurs et ainsi que la prise de connaissance de ces problèmes auprès d'un public plus large.

Cette polarisation des médias – entre outlets institutionnels et alternatifs – fragmente le débat public et complique l'accès à une vérité objective.

Une nécessaire vigilance citoyenne : le rôle des médias dans le SMSgate illustre une tension fondamentale : ils sont à la fois des gardiens de la démocratie et des acteurs susceptibles d'être influencés par des agendas externes. Les manquements potentiels de Stevis-Gridneff, Braun, et Fanta – qu'il s'agisse d'omissions, de manque de loyauté, ou de couverture superficielle – rappellent que le journalisme n'est pas exempt de pressions politiques ou économiques.

Pour les citoyens, cette affaire confirme leurs raisons de se détourner des médias mainstream pour s'informer et souligne l'importance de croiser les sources, y compris celles des médias alternatifs, et de s'appuyer sur des documents primaires (décisions de la CJUE, textes de la plainte) pour se forger une opinion éclairée.

Une affaire loin d'être résolue

La décision de la CJUE en faveur du NYT marque une avancée symbolique, mais la CE n'a toujours pas divulgué les messages, dont l'existence qui aujourd'hui n'est plus contestée, mais dont la mise à disposition du public reste incertaine. La plainte pénale, quant à elle, progresse lentement, freinée par des batailles juridictionnelles et l'immunité de von der Leyen. Comme le souligne France-Soir, " la CJUE n'a pas le pouvoir de saisir les SMS" ou messages Signal, mais la pression publique et judiciaire ainsi que des coopérations internationales pourrait forcer des révélations.

Notamment s'il s'avérait que ces actes aient pu contribuer à affecter la santé des américains. En effet, alors que ce n'était pas initalement prévu, les États-Unis ont importé 954 000 doses de vaccins en provenance de l'usine Pfizer de Purrs en Belgique, écrivait la même employée du NYT en mars 2021. Cette information, qui n'était pas reprise dans l'argumentaire de plaidoirie du NYT devant la CJUE pour obtenir la transparence sur les SMS, pourrait avoir son importance si des lots spécifiques contribuent à des effets secondaires plus importants tel que le montre l'étude de Manniche et al. Information qui n'a pas non plus été rapporté par le NYT !

Les incohérences de la CE – entre SMS et Signal, échanges professionnels et vie privée – suggèrent que l'histoire est loin d'être claire. Les SMS n'ont pas encore « parlé », mais les zones d'ombre commencent à s'éclaircir, révélant un possible mélange d'incompétence et de dissimulation. Si l'on pousse le trait plus loin, on alterne entre des soupçons de corruption ou alors une relation inter-personnelle. Ce qui est une autre histoire.