par Thomas Fazi

Aux États-Unis, l'affaire des «fichiers Twitter» a révélé l'existence d'une vaste alliance d'agences gouvernementales, d'organisations médiatiques, d'entreprises technologiques, d'institutions universitaires et de groupes de la société civile travaillant ensemble pour supprimer, signaler et censurer les discours non favorables en ligne ; un système secret de contrôle narratif qui est devenu connu sous le nom de «complexe censuro-industriel».

Ces pratiques, cependant, ne sont en aucun cas limitées aux États-Unis. Le complexe censuro-industriel est un phénomène mondial mais il y a peu d'endroits où il controle autant qu'en France, comme nous le révélons dans un nouveau rapport pour Civilization Works que j'ai co-écrit avec Pascal Clérotte, et édité par Michael Shellenberger et Alexandra Gutentag.

En effet, de nouveaux fichiers Twitter mis à notre disposition révèlent comment les autorités politiques françaises, les ONG et les tribunaux ont travaillé pour faire pression sur Twitter (maintenant X) en faveur de la censure et de la modération proactive ou anticipée, malgré la loi française interdisant la censure préventive.

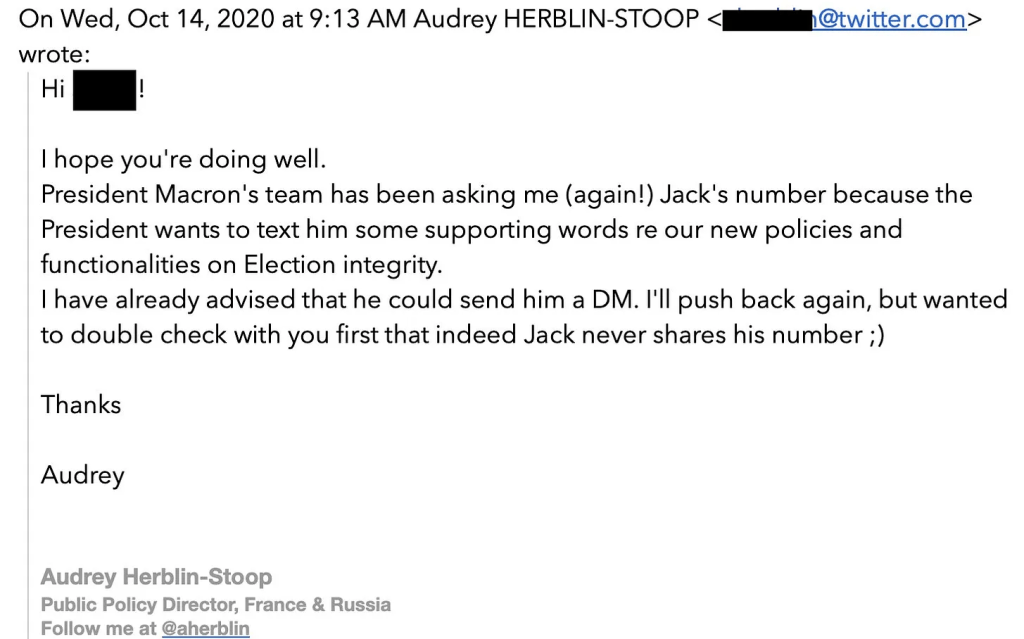

En 2020, Macron a personnellement recherché le numéro de téléphone de Jack Dorsey (alors PDG de Twitter), soi-disant pour le féliciter des «politiques d'intégrité électorale» cherchant à lutter contre la désinformation et l'ingérence autour des élections. Il convient de noter que la justification fondamentale de telles politiques se base sur la controverse du Russiagate ; un montage politique complètement démystifiée depuis.

On ne sait pas si Macron a déjà contacté personnellement Dorsey - selon son bureau personnel, «Jack n'a pas de numéro de téléphone» - mais l'épisode met en évidence l'envie persistante du président Macron de cultiver des liens directs avec les PDG des principales plateformes numériques. Il a notamment accordé la nationalité française à Evan Spiegel, PDG de Snapchat, et à Pavel Durov, PDG de Telegram - désormais inculpé en France pour de multiples accusations graves. Macron a également tenu plusieurs réunions à l'Élysée avec Mark Zuckerberg, fondateur et directeur de Meta, soulignant ses efforts soutenus pour établir une influence personnelle sur les dirigeants des entreprises technologiques mondiales.

Il est raisonnable de supposer que la sensibilisation de Macron à Dorsey allait au-delà d'un simple geste de félicitations, mais visait à influencer personnellement les politiques des plateformes américaines en France - une intervention aux ramifications mondiales, potentiellement de grande envergure, y compris pour les utilisateurs américains eux-mêmes. En effet, la demande de Macron a coïncidé avec le lancement d'une action en justice par quatre ONG françaises contre Twitter, soulevant des soupçons de pressions coordonnées. Les communications internes mises à notre disposition par X révèlent un schéma délibéré de contentieux stratégique conçu non seulement pour pousser la modération des contenus au-delà des exigences légales existantes, mais aussi pour façonner l'opinion publique et orienter les évolutions législatives.

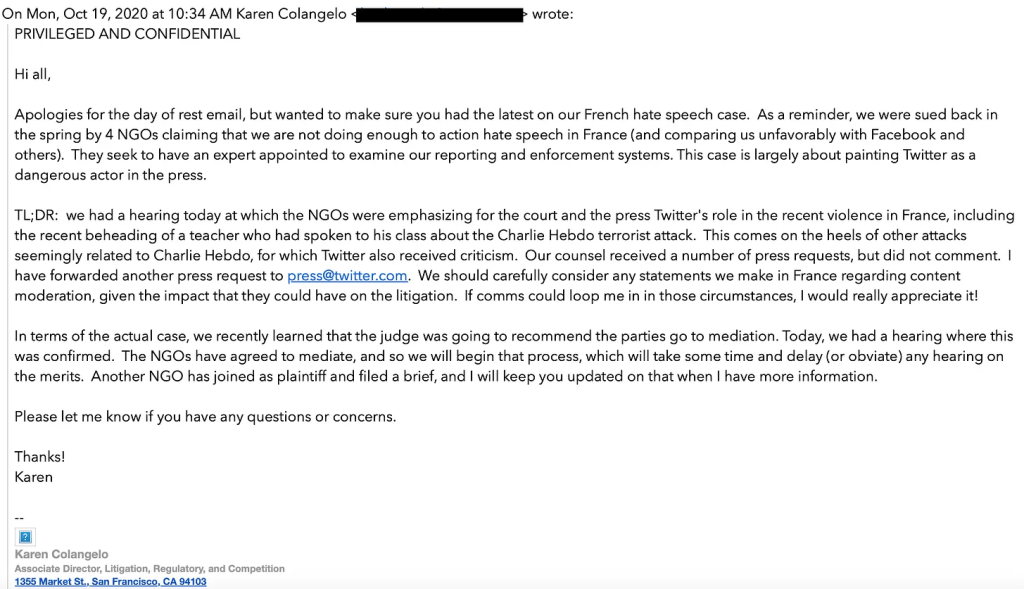

Le 19 octobre 2020, Karen Colangelo, Directrice associée du contentieux, de la réglementation et de la concurrence chez Twitter, écrivait :

«Nous avons été poursuivis en justice au printemps par quatre ONG affirmant que nous n'en faisions pas assez pour lutter contre les discours de haine en France (et nous comparant défavorablement à Facebook et à d'autres). Ils demandent qu'un expert soit nommé pour examiner nos systèmes de déclaration et d'application de la loi. Cette affaire vise en grande partie à dépeindre Twitter comme un acteur dangereux dans la presse».

Colangelo faisait référence à une plainte déposée contre Twitter par les ONG SOS Racisme, SOS Homophobie, l'Union des Étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse, affirmant que Twitter n'avait pas réussi à supprimer les discours de haine en temps opportun.

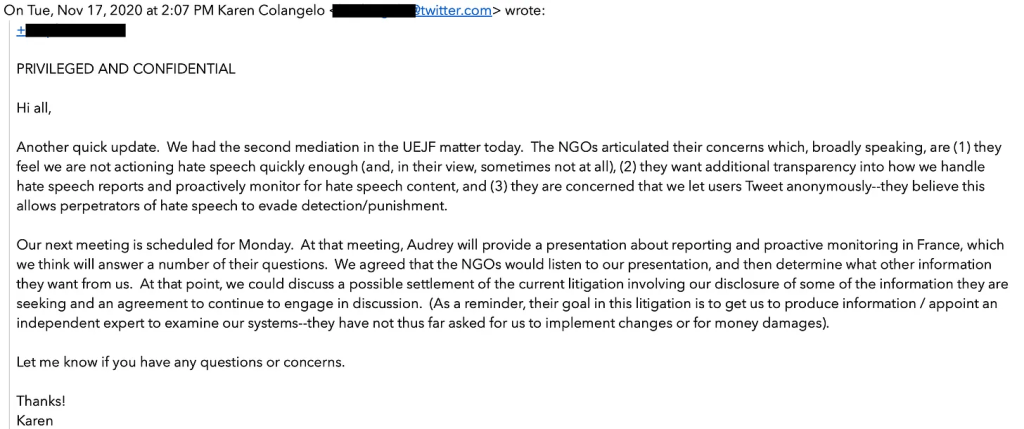

À la suite d'une séance de médiation le 7 novembre 2020, Colangelo a informé ses collègues :

«Nous avons eu une deuxième médiation dans l'affaire de l'UEJF aujourd'hui. Les ONG ont exprimé leurs préoccupations, qui, de manière générale, sont les suivantes : (1) elles estiment que nous n'agissons pas assez rapidement contre les discours de haine (et, à leur avis, parfois pas du tout), (2) elles souhaitent une transparence supplémentaire sur la manière dont nous traitons les signalements de discours de haine et surveillons de manière proactive le contenu des discours de haine, et (3) elles craignent que nous laissions les utilisateurs Tweeter anonyme - elles pensent que cela permet aux auteurs de discours de haine d'échapper à la détection/punition».

Le moment choisi pour le procès n'était pas une coïncidence, comme l'a noté Audrey Herblin-Stoop, Directrice des politiques publiques de Twitter pour la France et la Russie :

«Du point de vue de la politique publique, comme vous vous en souvenez peut-être, leur annonce du procès a été faite juste avant la lecture finale du projet de loi Avia [une loi destinée à lutter contre les discours de haine en ligne et les contenus illégaux] et visait à soutenir le vote du projet de loi».

Cet alignement suggère fortement que le litige n'était pas simplement une réponse spontanée aux abus en ligne, mais qu'il faisait partie d'un effort plus large et coordonné dans lequel des ONG politiquement connectées ont agi de concert avec le gouvernement et les acteurs législatifs pour générer une pression publique et renforcer les arguments en faveur d'un élargissement des pouvoirs de censure.

Il convient de noter qu'en vertu de la loi française, l'État n'a pas le droit d'imposer une censure préventive - ce que l'on appelle dans les communications internes de Twitter une «surveillance proactive». Mais, comme nous l'expliquons dans notre rapport, les ONG financées par l'État ont longtemps joué le rôle de forces de l'ordre, agissant par le biais de poursuites judiciaires, de pressions publiques et de litiges stratégiques pour contraindre les plateformes à des pratiques de modération qui dépassent leurs obligations légales.

À partir du début des années 2010, ces groupes ont lancé une série d'actions en justice contre Twitter pour des contenus prétendument haineux. Leurs poursuites - ciblant les hashtags antisémites, la négation de l'Holocauste ou les abus homophobes - ont tiré parti de la Loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), même si la loi n'oblige pas les plateformes à modérer de manière préventive le contenu.

Au final, la justice française a officiellement rejeté la plupart des demandes des ONG lors du procès de 2020, telles que les suspensions de comptes et l'ingérence dans la modération de la plateforme, mais a néanmoins contraint Twitter à divulguer les données de modération aux groupes de la société civile - plutôt qu'au public ou aux procureurs. Ce faisant, ils ont effectivement permis à des ONG sans statut d'accéder, elles-seules, aux processus internes de Twitter. Les communications internes de Twitter confirment que les litiges avec les ONG portaient moins sur une application stricte de la loi que sur le fait de pousser l'entreprise à une censure préventive plus agressive.

En 2023, la Cour de cassation a confirmé que les divulgations de Twitter étaient inadéquates, renforçant le précédent selon lequel les plateformes pourraient être légalement obligées de dépasser leurs obligations légales. Cette approche contredisait le principe international du «pays d'origine», selon lequel le contenu numérique doit être conforme aux lois du pays où il est produit et non du pays où il est consommé. L'administration Trump et la Commission judiciaire du Sénat américain ont donc raison d'affirmer que les lois européennes - qu'elles soient nationales ou européennes, comme le Digital Services Act (DSA) - permettent potentiellement la censure des citoyens américains.

Le litige autour d'April Benayoum, finaliste du concours Miss France 2020, illustre la tendance. Soumis à un barrage de tweets antisémites, Benayoum a poursuivi Twitter pour ne pas avoir agi rapidement. Bien que les tribunaux aient rejeté la plupart de ses demandes et reconnu que Twitter France n'avait aucun contrôle opérationnel sur la modération (qui était gérée par Twitter International en Irlande), ils ont tout de même ordonné la divulgation des données relatives aux signalements effectués auprès des autorités françaises. L'affaire s'est finalement soldée par un règlement confidentiel, démontrant une fois de plus comment une action en justice pouvait faire pression sur les plateformes pour obtenir des concessions.

Les fichiers Twitter français révèlent plus qu'une série de poursuites isolées. Ils exposent un système coordonné impliquant la présidence, des ONG politiquement connectées et le pouvoir judiciaire - tous travaillant à faire pression sur Twitter pour qu'il adopte des pratiques de censure qui vont au-delà de ce que la loi française exige.

Les implications s'étendent bien au-delà de la France. Aujourd'hui, le complexe américain est privé de financement et d'autorité du gouvernement (bien que de nombreuses initiatives privées restent actives). Pourtant, le complexe censuro-industriel continue de fonctionner à l'échelle mondiale et maintient une énorme influence en Europe - en particulier en France et via la France. En effet, même si la France s'est longtemps présentée comme le berceau des idéaux démocratiques modernes, nés de la Révolution de 1789 et inscrits dans la devise «Liberté, Égalité, Fraternité», la réalité est que peu d'États en Occident ont autant d'emprise sur la liberté d'expression que la France.

En fait, comme nous le révélons dans notre rapport, on pourrait dire que la France a inventé le complexe censuro-industriel moderne. Comprendre ses origines et ses mécanismes est crucial, non seulement parce qu'il représente un formidable modèle de contrôle narratif à l'ère numérique, mais aussi parce que son influence s'étend bien au-delà des frontières de la France - potentiellement jusqu'aux États-Unis également.

Fondements historiques : la naissance d'un système

Des censeurs royaux aux tribunaux révolutionnaires, des décrets napoléoniens à l'oppression de Vichy, l'histoire de la France a longtemps été définie par le bras de fer entre la censure et la liberté d'expression. Un moment charnière survient en 1881, sous la Troisième République (1870-1940), avec l'adoption de la Loi sur la liberté de la presse. Cette loi historique a consacré les protections de la liberté d'expression en abolissant la censure préventive tout en définissant la diffamation et l'insulte comme des infractions pénales passibles d'amendes. Bien qu'amendée à de nombreuses reprises, la loi reste en vigueur aujourd'hui - bien que progressivement affaiblie au fur et à mesure de la montée du complexe censuro-industriel d'après-guerre.

Une étape cruciale dans cette direction a été l'adoption de la loi Pleven de 1972. Visant ostensiblement à lutter contre le racisme en criminalisant l'incitation à la haine, la diffamation ou les insultes fondées sur la race, l'ethnie ou la religion, sa véritable révolution réside dans l'innovation procédurale. La loi a brisé un principe fondamental de la Loi fondamentale de 1881 sur la liberté de la presse : seul l'individu directement lésé, et non l'État, pouvait engager des poursuites pour délits d'expression. Au lieu de cela, il a habilité deux ONG accréditées par l'État et partiellement financées par l'État - la LICRA (Ligue Internationale contre l'antisémitisme et le Racisme) et le MRAP (Mouvement Contre le racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) - à agir en tant que «procureurs privés» avec le pouvoir d'engager des poursuites pénales en tant que tiers. Cela a créé une arme puissante : les ONG, souvent idéologiquement motivées et bien dotées en ressources, pouvaient lancer des poursuites coûteuses et destructrices de réputation contre les critiques ou les voix dissidentes. Cette privatisation de jure et cette militarisation de facto du processus d'inculpation ont généré un puissant effet dissuasif, limitant fortement l'expression dans les médias grand public.

La loi Pleven visait moins à transposer les conventions antiracistes des Nations unies (qui se concentraient sur les actions discriminatoires, pas sur les discours) qu'à une réponse directe à la montée des tensions politiques - en particulier l'opposition croissante à l'immigration de masse, en particulier de la part du Parti communiste français. La loi a fourni un outil pour délégitimer un tel discours. L'affirmation de la suppression de l'idéologie raciste servait de couverture commode pour réprimer la critique des politiques gouvernementales en matière d'immigration.

La loi Pleven a ouvert la boîte de Pandore. Les années 1980 ont vu une explosion des ONG, présentant souvent de nobles causes (antiracisme, féminisme, etc.) mais agissant fréquemment comme mandataires pour des partis politiques ou des groupes d'intérêts. Ces groupes ont fait pression sans relâche pour obtenir une accréditation et des pouvoirs élargis pour initier des mises en accusation dans de nouveaux domaines (orientation sexuelle, mémoire historique, etc.), faisant de la guerre juridique une stratégie politique fondamentale.

La loi Gayssot de 1990 a marqué une escalade dangereuse, criminalisant la négation de l'Holocauste et le révisionnisme et imposant des peines plus sévères pour les infractions que la loi Pleven. Son objectif principal, cependant, n'était pas l'intégrité historique mais la guerre politique : à savoir diaboliser la montée du Front national (FN) de Jean-Marie Le Pen, que le président socialiste François Mitterrand avait secrètement stimulé pour diviser la droite, pour finalement le voir gagner près de 15% des voix en 1988. Cette tactique a augmenté l'abstention des électeurs, préservant le pouvoir de l'establishment tout en paralysant l'engagement démocratique.

De même, la loi Taubira de 2001 a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité et a autorisé les ONG représentant les descendants à engager des poursuites, tandis que sa marraine, Christiane Taubira, a publiquement découragé la discussion sur la traite négrière arabo-musulmane pour éviter d'offenser certaines communautés. Bref, au fil du temps, la France a développé un modèle inquiétant de criminalisation sélective du passé.

Ce modèle de 1972 - des ONG choisies par l'État exerçant un pouvoir de poursuite sur des catégories définies de discours - a établi le pilier fondamental du complexe censuro-industriel français des décennies avant même que les médias sociaux n'existent.

Mécanisme institutionnel : le réseau de contrôle de l'État

Le complexe de censure de la France n'est pas un obscur «État profond» ; c'est l'État lui-même - un appareil permanent et centralisé distinct des gouvernements transitoires. Son contrôle sur les flux d'informations est assuré par un système multicouche, souvent oblique, de subventions, de propriété, de réglementation, de surveillance et de cadres juridiques.

À partir de 1945, la radiodiffusion - et plus tard la télévision - a été établie comme un monopole d'État. Malgré la libéralisation des médias audiovisuels dans les années 1980 par l'octroi de licences par un régulateur, aujourd'hui connu sous le nom d'ARCOM, l'audiovisuel public français reste un puissant léviathan médiatique : comprenant France Télévisions (10 chaînes de télévision nationales) et Radio France (8 chaînes nationales et 44 stations locales), il représente le plus grand groupe de médias en France, fonctionnant avec un budget annuel de 4 milliards d'euros. Il éclipse les principaux réseaux privés. De plus, ces derniers sont également soumis à un contrôle strict de l'ARCOM, qui suit méticuleusement les étiquettes politiques et les temps de parole des experts, appliquant souvent des doubles standards qui désavantagent les conservateurs et les populistes. Lors des élections, l'attribution du temps d'antenne est basée sur les résultats passés, favorisant structurellement les titulaires.

Pendant ce temps, la presse écrite survit grâce à une injection massive de liquidités de l'État. Les subventions directes et indirectes, la publicité de l'État et les dépenses de relations publiques des collectivités locales totalisent plus de 1,8 milliard d'euros par an, soit plus d'un tiers des 6 milliards d'euros de revenus du secteur. L'accréditation, l'accès aux subventions, les allégements fiscaux et la distribution sont contrôlés par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse, présidée par un membre du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française et composée à parts égales de représentants de l'État et de l'industrie (ces derniers choisis parmi les organismes alignés sur l'établissement). Cela favorise la dépendance et la conformité.

Pour aggraver les choses, 80 à 90% des médias grand public privés sont contrôlés par seulement huit milliardaires : Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky, Martin Bouygues, la famille Dassault et François Pinault. Parmi ceux-ci, seul Bolloré a les médias comme cœur de métier. Pour les autres, la propriété des médias est un outil d'influence et de protection. De manière cruciale, leurs vastes fortunes sont profondément liées à l'État : dépendantes de contrats gouvernementaux, de licences d'exploitation ou d'acquisition d'actifs privatisés à des prix réduits. Il n'est donc pas exagéré de dire que si les médias traditionnels français sont formellement libres, ils restent profondément influencés par des propriétaires dont les intérêts sont étroitement alignés sur ceux de l'establishment politique - et, surtout, l'État lui-même.

De plus, au fil des ans, l'État n'a montré aucun scrupule à repousser ou à dépasser les limites de la loi dans le contrôle de la presse. Alors que la loi de 1881 interdit la censure préventive à la publication, les agences de renseignement ont une longue histoire documentée d'obtention de preuves préalables à la publication et de coercition ou de corruption de journalistes. François Mitterrand a tristement dirigé une opération illégale d'écoutes téléphoniques (1982-86) visant des journalistes, des artistes et des hommes politiques. Aujourd'hui, les capacités de surveillance de masse - souvent justifiées par l'exagération des menaces terroristes - permettent le suivi des métadonnées des communications entre journalistes et sources, malgré les décisions de justice de l'UE contre la collecte en masse.

Pendant ce temps, ces dernières années, le modèle de la loi Pleven a été élargi avec l'AVD. En juillet 2025, la ministre Aurore Bergé a annoncé une coalition d'ONG financées par l'État spécifiquement embauchées pour «combattre la haine en ligne». Cela officialise la privatisation de la police de la parole, directement financée par l'État pour cibler les points de vue non favorables sous la bannière de la lutte contre le «discours de haine».

La magistrature - formée à l'élitiste École nationale de la Magistrature - est également de plus en plus politisée. Les procureurs de district, qui engagent des poursuites, sont nommés par le président. Macron a systématiquement nommé des loyalistes avec une expérience minimale des tribunaux mais des liens politiques forts à des postes clés. Cela permet un contrôle indirect sur les cas sensibles. Cela a été mis en évidence lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2017 : malgré une campagne de relations publiques incessante menée par les médias dominants appartenant à des oligarques, Macron languissait toujours à la troisième place dans les sondages à la fin de 2016, derrière les candidats de droite de François Fillon et Marine Le Pen.

Son ascension n'a commencé qu'après les efforts coordonnés de la haute fonction publique et de la haute magistrature, qui ont conduit à la mise en examen de Fillon en mars 2017 - la plus rapide de l'histoire judiciaire française, résultant d'une enquête qui n'a duré qu'un mois et demi - pour détournement de fonds publics. Cette intervention cruciale a éliminé de la course le favori en passe de devenir le prochain président et a propulsé Macron dans les sondages, aboutissant à sa victoire sur Marine Le Pen au second tour. En fin de compte, l'élection de Macron a été assurée grâce aux manœuvres stratégiques de la haute fonction publique, de la haute magistrature et des oligarques qui avaient tous défendu sa candidature. Pour parler directement : c'était un coup d'État fomenté par l'élite.

Ce système complexe - combinant levier financier, alignement oligarchique, surveillance réglementaire, surveillance, poursuites privatisées et système judiciaire conforme - constitue l'épine dorsale institutionnelle robuste du complexe censuro-industriel français.

Expansion numérique : Légiférer sur le Panoptique en ligne

L'essor d'Internet a brisé le contrôle traditionnel de l'information, déclenchant la panique parmi les élites européennes, aboutissant à l'adoption par l'UE, en 2022, de la Loi sur les services numériques (DSA) - la réglementation Internet la plus radicale jamais mise en œuvre en Europe, obligeant les plateformes à supprimer rapidement les contenus jugés illégaux par les autorités européennes sous peine d'amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Commercialisé comme un moyen de «rendre Internet plus sûr», son objectif est clairement de contrôler secrètement le récit en ligne, en obligeant les plateformes à contrôler le discours en ligne selon des définitions larges et politiquement chargées de «préjudice» et de «désinformation».

La DSA constitue le fondement du complexe censuro-industriel soutenu par l'État en Europe, mais à bien des égards, la France est allée encore plus loin, se lançant dans une offensive législative et réglementaire incessante visant à reproduire les mécanismes de contrôle hors ligne et en ligne. Les premiers fondements de la censure en ligne française résidaient dans la Loi de 2004 pour la Confiance dans l'Économie numérique (LCEN). Bien que la loi représente officiellement la transposition en droit national d'une directive européenne sur le commerce électronique visant principalement à garantir une concurrence libre et loyale, l'accès au marché et la protection des consommateurs, la France est allée plus loin en ajoutant des dispositions strictes en matière de censure.

Il a établi le cadre de «notification et retrait», accordant aux plateformes une immunité de responsabilité uniquement si elles supprimaient le contenu illégal sur demande et fournissaient les données utilisateur. De manière cruciale, les demandes pourraient provenir non seulement des tribunaux, mais également des organes administratifs de l'État. Cela a créé le plan directeur de la censure administrative. Elle a été exacerbé en 2009 par le lancement de la plate-forme PHAROS, exploitée par les forces de l'ordre, qui permet aux citoyens de signaler du contenu, automatisant davantage le pipeline de demandes de retrait.

En 2012, la France était déjà le leader mondial des demandes de censure adressées à Twitter, exigeant des mesures de «prébunking». Les difficultés rencontrées par Microsoft et Facebook cette même année soulignent encore plus à quel point l'État obtient obliquement son chemin. Les raids fiscaux sur les deux sociétés sur les pratiques de facturation ont été suivis par la nomination par Facebook de Laurent Solly, conseiller principal de l'ancien président Nicolas Sarkozy à l'époque où il était ministre des Finances, en tant que PDG français - révélant une tendance à embaucher des initiés politiquement connectés pour naviguer dans la bureaucratie et assurer la conformité. La menace d'amendes massives ou d'ajustements fiscaux reste un levier puissant.

2016 a marqué un point d'inflexion dans la répression de l'État contre les discours en ligne. Des événements comme le Brexit, la victoire de Trump, le Printemps arabe et le mouvement des Gilets jaunes en France, organisés via les médias sociaux, ont convaincu les élites que les «troubles de l'information» représentaient une menace existentielle pour leur pouvoir. Un consensus s'est ainsi dégagé : les plateformes numériques devaient être régulées pour freiner la montée du populisme. Cela a conduit Macron à lancer une offensive législative :

• La Loi de 2018 contre la manipulation de l'information : malgré les lois existantes criminalisant les fausses nouvelles, cette loi imposait aux plateformes de mettre en œuvre des outils de détection de la «désinformation» et d'assurer la transparence algorithmique lors des élections sous la supervision de l'ARCO C'était un cheval de Troie pour le contrôle narratif au niveau de la plate-forme.

• La Loi de 2020 contre les discours de haine sur Internet : en imposant des délais de suppression draconiens - donnant aux plateformes une fenêtre stricte de 24 heures pour supprimer les contenus jugés illégaux ou haineux par les autorités ou les utilisateurs - elle a effectivement contraint les plateformes à adopter le prébunking et la censure automatisée. Le non-respect peut entraîner une pénalité pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une plateforme, appliquée par l'ARCO Le Conseil constitutionnel l'a invalidé pour violation de la liberté d'expression, mais Macron a immédiatement promis de faire avancer ses principes fondamentaux via l'UE pendant la présidence française de 2022.

• La Loi de 2021 sur le Renforcement des Principes républicains : elle a ajouté des couches complexes obligeant les plateformes à lutter contre les «discours de haine», le «séparatisme» et les «contenus anti-républicains». Le fardeau de la conformité lui-même agit comme une contrainte vers la suppression excessive et l'automatisation.

• La Loi de 2024 sur la sécurisation et la régulation de l'Espace numérique (SREN) : il s'agit de la principale législation traitant des deepfakes et des problèmes connexes, obligeant les plateformes à supprimer rapidement les contenus deepfake non consensuels et à traiter les contenus impliquant du harcèlement en ligne ou un partage illégal de données. De manière cruciale, la loi SREN a intégré dans le droit français la Loi sur les Services numériques de l'UE - désignant ARCOM en tant que Coordinateur des Services Numériques (DSC) de la France, chargé de superviser la conformité aux DSA - tout en introduisant des dispositions nationales supplémentaires pour renforcer la «sécurité numérique» et la réglementation.

• Pousser à interdire les médias sociaux pour les moins de 15 ans : à la suite d'un coup de couteau mortel dans une école, Macron a déclaré qu'il ferait pression pour que la réglementation de l'Union européenne interdise les médias sociaux pour les enfants de moins de 15 ans - ou qu'il y aille seul. Cela équivaut à une tactique à peine voilée pour obliger l'identification de tous les utilisateurs via le système de carte d'identité biométrique de l'UE - un moyen de suivre l'activité en ligne de chaque citoyen.

Une mention spéciale va à VIGINUM, l'agence de contre-désinformation lancée par Macron en juillet 2021. Son mandat officiel est de détecter les «manipulations d'informations» étrangères menaçant les intérêts nationaux via une surveillance open source des grandes plateformes. Cependant, ses actions et son dirigeant - le lieutenant-colonel Marc-Antoine Brillant, spécialiste de la contre-insurrection, et Hervé Letoqueux, officier de douane judiciaire expérimenté dans la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité - suggèrent un rôle plus large. Par exemple, il a été suggéré qu'il était impliqué dans l'annulation contestée du premier tour de la présidentielle roumaine de 2024, alléguant une campagne TikTok non prouvée soutenue par la Russie pour le candidat souverainiste Călin Georgescu. Les rapports VIGINUM manquent souvent d'attribution concrète, mais alimentent des récits utilisés pour des opérations d'information nationales et étrangères sous couvert de «sécurité cognitive».

Cette expansion numérique représente un effort systématique pour construire un panoptique en ligne : déléguer la censure aux ONG, éliminer l'anonymat via les identifiants numériques et imposer la conformité narrative grâce au contrôle algorithmique et à la menace constante d'amendes écrasantes. L'objectif, pourrait-on dire, est un contrôle du narratif en ligne à spectre complet sous prétexte de protéger les citoyens contre les menaces nationales et externes - une version de l'État de sécurité nationale dans le domaine numérique.

Resserrement de l'étau autour des entreprises technologiques et de l'opposition

Au cours de l'année écoulée, le complexe censuro-industriel a intensifié sa guerre contre les plateformes et les personnalités de l'opposition, utilisant tout le poids de la guerre juridique et de l'intimidation judiciaire.

En août 2024, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté à Paris, détenu pendant quatre jours et inculpé d'une liste stupéfiante de chefs d'accusation, notamment : complicité de crime organisé, trafic de drogue, fraude et distribution de matériel d'abus sexuels sur enfants ; refus de fournir des données pour une interception légale ; association de malfaiteurs criminelle ; blanchiment d'argent et facilitation du terrorisme. Ces accusations puent les représailles politiques.

Durov a toujours refusé d'installer des portes dérobées dans Telegram, utilisé par plus d'un milliard d'utilisateurs, principalement non occidentaux, dans le monde entier. De plus, Macron, son parti et ses ministres ont fortement utilisé Telegram (2015-2022) le croyant sécurisé. Son architecture client-serveur (pas un véritable cryptage de bout en bout) signifie que Telegram détient potentiellement des années de communications sensibles du gouvernement français. Au printemps 2025, Durov aurait rencontré Nicolas Lerner, le directeur de la DGSE, le service de renseignement extérieur français. Selon Durov, Lerner l'a exhorté à supprimer les voix conservatrices sur Telegram à la suite du redémarrage de l'élection présidentielle roumaine. Le ministère français des Affaires étrangères et la DGSE ont tous deux démenti les affirmations de Durov.

Parallèlement, en juillet 2025, La procureure de Paris, Laure Beccuau, (poursuivant également Durov) a ouvert une enquête pénale sur X et sa direction pour ingérence dans le fonctionnement d'un système informatique, extraction frauduleuse de données et ingérence étrangère. Il s'agit d'infractions importantes en matière de cybercriminalité, passibles de peines allant jusqu'à dix ans de prison et d'une amende de 300 000 € en vertu du code pénal. Beccuau a déclaré que sa décision de poursuivre était fondée sur des plaintes de chercheurs français et des preuves fournies par diverses institutions publiques - bien qu'à ce jour ces sources n'aient pas été révélées. Il semble clair que l'affaire vise à forcer X à se conformer algorithmiquement aux récits approuvés par l'État.

Ces dernières années ont également vu une augmentation des poursuites asymétriques et des condamnations visant des personnalités politiques. Le dernier exemple en date est le cas de Marine Le Pen, qui plus tôt cette année a été reconnue coupable de détournement de fonds européens et condamnée à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et à une interdiction de cinq ans d'exercer une fonction publique, une peine que le tribunal de première instance a ordonné de prendre effet immédiatement malgré l'appel de Le Pen. Cela éviscère la présomption d'innocence et permet aux juges d'interdire effectivement les principaux candidats.

Ces affaires démontrent l'évolution du complexe censure-industriel : lorsque la censure et le contrôle narratif faiblissent, le système déploie les instruments contondants de poursuites pénales et d'élimination judiciaire contre ses critiques les plus en vue, à la fois humains et corporatifs.

Le dernier combat d'une élite illégitime ?

Le tentaculaire complexe censuro-industriel français n'est pas un accident ; c'est le réflexe désespéré d'une élite confrontée à une crise existentielle. Des échecs sur de multiples fronts - la stagnation économique, la politique désastreuse de l'Ukraine drainant des milliards, l'érosion du niveau de vie - ont brisé leur légitimité. Le pouvoir de démocratisation d'Internet a révélé la déconnexion des élites et favorisé les défis populistes. Ce complexe est l'outil pour reconstruire le contrôle : étendre la «sécurité cognitive» en tant qu'impératif de sécurité nationale, en réglementant la place publique numérique aussi étroitement que l'État réglementait autrefois les ondes de radiodiffusion.

Cependant, ses fondations se fissurent. La confiance du public est à son plus bas historique. La technologie évolue plus vite que la réglementation. Les citoyens migrent vers des espaces cryptés. L'élite, piégée dans un dogme mondialiste obsolète et des mentalités de contrôle descendant de la Guerre froide, répond par une coercition croissante : plus de lois, plus d'amendes, plus de poursuites, plus d'excès judiciaires. Leur arrogance technocratique - croyant qu'ils sont les seuls à pouvoir discerner la vérité et à «protéger» les citoyens de la mauvaise pensée - alimente ce tournant autoritaire.

L'issue est incertaine. Les bureaucraties cherchent à se préserver et les élites retranchées s'accrochent farouchement à leurs privilèges. Pourtant, notre rapport suggère que ces élites dirigeantes obsolètes pourraient finalement être submergées par les forces technologiques et sociales mêmes qu'elles cherchent à supprimer. La France a peut-être construit la machine de censure la plus sophistiquée d'Occident, mais sa victoire sur la place publique numérique est loin d'être assurée.

Lisez le rapport complet ici.

source : Thomas Fazi via Le Saker Francophone