Erno RENONCOURT

L'enchevêtrement des évènements sur le théâtre social haïtien précipite le shithole, une fois de plus, dans la lumière médiatique internationale. Des sanctions internationales, depuis 2022, contre la quasi-totalité de la représentation politique gangstérisée haïtienne, qui a été promue en 2011, par les groupes dominants économiques haïtiens et leur soutien diplomatique, derrière l'écran de fumée du projet Haïti is open for business, aux arrestations, en 2025, de deux puissants hommes d'affaires, parmi les dizaines se trouvant catalogués par le Canada, les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies (ONU) comme les principaux sponsors de la criminalité transnationale qui shitholise Haïti, jusqu'au vote du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 30 septembre 2025, pour une prétendue mission de suppression des gangs, tout se déroule selon un scénario macabre qui prend sa source dans ce que nous appelons le processus d'attrition stratégique d'Haïti. Nous espérons que l'originalité de la thématique abordée ici et la rigueur avec laquelle nous la traitons compenseront la longueur de ce texte. Nous sommes de ceux qui continuent de croire qu'il existe encore des lecteurs et lectrices qui ne recherchent pas que des contenus courts et expéditifs, et qu'ils peuvent avoir l'autonomie intellectuelle pour résister à la reprogrammation de leur structure neuronale et refuser de céder à la dictature du "short" et du passage à vide cognitif d'un texte à l'autre sans aucune appropriation pour une action transformatrice.

Le contexte socio-politique du shithole et les biais des enfumeurs

Sans entrer ici dans les détails, nous pouvons noter, en passant, que le nom de la mission s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'imposture de l'ONU. Et pour cause ! Ces gangs, que la crapulerie internationale, ci-devant communauté internationale, veut supprimer aujourd'hui, ont été promus et fédérés en 2020 par Hélène La Lime, qui, dans son rôle de Représentante du Secrétaire Général de l'ONU en Haïti, avait tenu de nombreux plaidoyers pour soutenir l'idée que la fédération des gangs haïtiens était un projet pour faire baisser la violence et la criminalité en Haïti. Mais, c'est l'inverse qui s'est fait dans la réalité Car ces gangs, une fois fédérés, avaient été élevés au rang de nouveaux acteurs du jeu politique haïtien, par les principales missions diplomatiques en Haïti, lesquelles réunies au sein du Core Group sont les vrais maitres du shithole. Ce jeu trouble laisse deviner, à qui est systémiquement compétent, que cette nouvelle mission n'aura pas vraiment pour tâche de combattre et de décimer les gangs, mais de mettre fin à leur rôle comme massacreurs de la population pour les transformer en artisans de la paix sociale.

Tout cela pour permettre la tenue d'improbables élections dans un pays sous contrôle total des gangs. Pour l'observateur perspicace, il va de soi que cette nouvelle mission sera en réalité là pour laisser l'illusion d'un pays, sinon pacifié, du moins disposant de la sécurité minimale pour cette nouvelle mésaventure électorale. Laquelle devra consacrer l'intronisation sur la scène sociale haïtienne d'une représentation politique plus hideuse et affreuse que celle de 2011, car directement issue des gangs. Ce qui entérinera ainsi la nature shitholique de l'État gangstérisé haïtien, pour un fonctionnement institutionnel à minima... Fonctionnement qui devra enlever Haïti sous les projecteurs, au grand soulagement des maitres du shithole..., du moins, jusqu'au prochain cycle de chaos ! Lequel risque cependant d'être le dernier avant l'extinction finale de la population haïtienne.

C'est, opportunément, pour faciliter une meilleure appropriation du contexte shitholien qui nourrit la résurgence des cycles de crises en Haïti, que nous avons cru judicieux de partager (précédemment) une modélisation sommaire de l'architecture gangstérisée de l'écosystème économique et social haïtien. Cette architecture socio-économique, tissée par des liens mafieux entre crapules et couillons, est indispensable pour comprendre le climat culturel qui génère l'ignorance collective à la base de l'invariante errance anthropologique d'Haïti. Notre propos, dans ce présent article, est de décrire la topologie des normes qui définit les propriétés d'acceptation, de validation, de médiatisation, d'intronisation et de consécration habilitant à fonctionner sur cet espace culturel, dont le climat dominant est celui de l'entre soi et du marronnage déviant. Climat dans lequel, le grand jeu de l'existence, fait de stratégie (intentions, communication, décision, action) pour gagner sa vie et rester actif, socialement et professionnellement, est flouté par des biais qui ont pour fonction d'occulter les liens entre les acteurs académiques/ médiatiques (culturels) et les acteurs économiques/politiques (stratégiques) du shithole. Or, dans leur reliance, ils forment les deux bras de la tenaille indigente qui dépèce la population et verrouille le pays sur sa face invariante de régression circulaire.

C'est pour intelligibiliser ces liens que nous avons pris soin de montrer que, dans le prisme stratégique de cette économie de monopole, de violence et de paupérisation, dont les domaines d'affaires sont segmentés en cartels rivaux et contrôlés par des hommes et des femmes à tout faire, en majorité d'origine étrangère, Haïti ne s'appartient, ni comme État, ni comme Nation. Ce n'est en tout cas plus un pays ! Puisque manifestement, sa souveraineté est totalement liquéfiée et évaporée dans de puissants intérêts transnationaux. Un fait que doit acter juridiquement la nouvelle constitution haïtienne qui donne désormais libre quartier aux expatriés le droit d'acquérir tous les titres de propriété qu'ils peuvent. Un droit dont le potentiel liberticide pour la population haïtienne ne peut être compris pleinement que s'il est recoupé avec les faits de terreur et de dévastation semés par les gangs, en toute impunité, pendant 5 ans, et qui ont donné lieu à la plus grande opération d'expropriation des Haïtiens. Ce qui montre les liens entre gangs, groupes économiques dominants de nationalité étrangère, projet référendaire pour une nouvelle constitution, tenue de nouvelles élections et nouvelle mission internationale.

Ces liens, tissés derrière d'épais écrans de fumée, achèvent de prouver que les interactions et rétroactions, entre les deux grands groupes qui cohabitent sur ce territoire, donnent lieu à des rapports économiques et sociaux objectivement fondés sur la ségrégation, l'exclusion, et la déshumanisation. Pour les expatriés qui viennent faire fortune et s'encanailler dans ce joyeux bordel, que ce soit sous les bannières de l'Internationale Humanitaire, ou sous celles des affaires économiques et commerciales, Haïti n'est qu'une arène sanglante livrée à l'expérimentation de la criminalité transnationale et à la compassion totalitaire de l'assistance mortifère internationale. Tandis que pour les Haïtiens, majoritairement pauvres et noirs, ce n'est qu'un lieu d'éternelle souffrance, car dédié à l'expérimentation d'une invariante déshumanisation.

Ceci étant posé comme les bases des contraintes, économique, politique, diplomatique et géostratégique, qui impriment le mouvement du processus de la shitholisation d'Haïti, nous voici, insolence debout, pour voir, dans le troisième acte, comment la performance de la culture participe aussi de ce processus, à travers des biais fonctionnels, produits par les réseaux académiques et médiatiques, pour s'adapter à un tel écosystème. Ensuite, dans le quatrième, nous donnerons des exemples de cas concrets de ces biais, provenant tant des acteurs académiques, étatiques, non étatiques et médiatiques. Et, idéalement, nous essaierons de voir, dans un cinquième acte, ce qu'aurait dû être cette culture performante, si l'intelligence des lettrés malicieux n'avait pas été autoroutée vers la fabrique de l'ignorance, par les biais à contre sens éthique que nous allons mettre en évidence.

Comme on s'en doute, réussir, s'adapter et survivre dans un écosystème économique, politique et social gangstérisé, où les architectes et bâtisseurs de cet empire du crime ne récompensent que la loyauté envers leur management de corruption et l'alignement sur les normes d'opacité et de médiocrité qu'ils promeuvent, nécessitent des postures mentales et culturelles affreusement souples et flexibles. Des postures d'allégeance qui se manifestent par diverses déformations, dont les plus terrifiantes poussent les acteurs académiques et médiatiques à abandonner toute forme d'intelligence, abdiquer toute responsabilité envers le pays, renoncer à toute dignité et se dépouiller de toute humanité. Tout cela, pour disposer de la flexibilité offrant les pas d'adaptation aux postures de servilité qu'exigent les liens de crapulerie et de couillonnerie, et les connexions malsaines et mafieuses avec les gestionnaires de ressources de cet écosystème gangstérisé. Mais comme cela se comprend, la charge asservissante de ces postures d'allégeance envers les seigneurs du shithole, oblige ceux et celles qui l'assument à se dissimuler constamment derrière leurs profils d'anoblissement. Malice qui permet de légitimer la médiocrité et l'inhumanité de la gouvernance erratique pratiquée dans le shithole. C'est ce marronnage déviant, entre postures d'asservissement et profils d'anoblissement, qui va donner lieu aux biais fonctionnels que nous présentons dans cet article.

Le biais conscient comme cognition à perte de sens

Mais qu'est-ce qu'un biais fonctionnel dans un écosystème gangstérisé ? Selon une modeste revue de littérature portée sur le domaine de la psychologie cognitive, nous pouvons définir un biais comme un processus mental inconscient qui permet de prendre des décisions rapides, en situation d'urgence et d'incertitudes. Mais, par-delà le confort de l'urgence qu'ils offrent, les auteurs, en majorité psychologues, sont unanimes à reconnaître que ces processus de pensée, parce qu'ils sont des raccourcis, orientent notre jugement et notre perception vers une perte de sens avec la complexité du réel, et ont conséquemment le potentiel de nous induire fortement en erreur ( Introduction aux biais cognitifs.

Responsablement, dans les écosystèmes sociaux, où prévalent l'intelligence éthique et la primauté de l'intérêt national, les stratèges, au sommet de la gouvernance, s'attachent à prendre du temps pour décider de manière probante, en recourant au maximum d'informations contextualisées et structurées. Prudence temporelle qui offre le luxe d'intégrer, dans l'arc décisionnel de la stratégie de la gouvernance, les données issues de plusieurs scénarios probables, ainsi que leurs contraires, pour mieux estimer la valeur relative de plusieurs possibles. C'est là un luxe bienveillant, puisqu'il permet de réduire les incertitudes, en poussant les acteurs stratégiques à s'efforcer d'approprier les problèmes de leur société dans leur complexité pour être ainsi en mesure d'optimiser les processus de fabrique des politiques publiques qu'ils mettent en œuvre. Ainsi, en ancrant leur stratégie dans une base contextuelle, diversifiée et factuellement riche, ils asseyent leur leadership sur une légitimité fondée sur leur capacité effective à résoudre les grands défis de leur société (Philippe Zittoun, La fabrique politique des politiques publiques, 2013, Les Presses SciencesPo).

Puisque gouverner, c'est prévoir, dans de tels écosystèmes, les stratèges s'efforcent d'abord d'élargir leur connaissance des problématiques en priorisant l'axiome comtien qui postule qu'il faut savoir pour prévoir, afin de pouvoir. C'est sous l'angle de cette perspective comtienne que s'inscrit la prudence de la veille stratégique informationnelle pour le décideur politique éthiquement compétent. Pour celui-ci, gouverner, c'est s'informer au mieux pour se prémunir contre l'errance, et empêcher que l'urgence, en éloignant les acteurs des problématiques essentielles, toujours occultées, ne devienne un prétexte pour justifier l'improvisation confortable et la routine invariante. Car celles-ci sont toujours les portes dérobées qui, en convergeant vers la corruption, stabilisent la régression sociale et éloignent une société de l'horizon d'une gouvernance orientée vers l'innovation.

À l'inverse, les données empiriques, collectées sur les domaines décisionnels de la gouvernance haïtienne, tendent à prouver que cette veille stratégique informationnelle et cette prospective éthique, pour se prémunir contre l'errance ne sont pas des valeurs assumées et recherchées. Et pour cause ! En Haïti, les autorités étatiques et les administrateurs de la fonction publique savent que ce n'est pas l'effectivité de leur capacité à résoudre les grandes problématiques de leur pays qui leur donnent la légitimité. Puisque, c'est exclusivement leur allégeance envers les puissances néo-esclavagistes et leur dépendance vis-à-vis des intérêts transnationaux qui leur donnent les accréditations de leurs fonctions, ils ne se sentent redevables qu'envers leurs tuteurs internationaux. Dans ce contexte, le savoir n'a plus la fonction d'aider ou d'aiguiller la décision politique à anticiper ou à prévoir les pièges de l'errance pour agir responsablement et innover le réel. Mais en perdant sa fonction d'éclairer l'action collective, le savoir, dans un écosystème shitholisé, ne sert plus à rien. Car, en se vidant de sa noblesse, il n'est plus qu'un faire-valoir dont la seule utilité est d'apporter un vernis de légitimité à la médiocrité politique pour masquer sa laideur et son horreur.

Cette légitimité sur gage de redevances asservissantes pénalise Haïti doublement et contribue à sa shitholisation. Non seulement elle empêche au pays de disposer d'avant-gardes éthiquement compétentes pour se prémunir contre l'errance stratégique, mais aussi elle lui interdit d'avoir des ressources humaines patriotiquement engagées pour prioriser l'intérêt de la population. Ces deux déficiences sont au nombre des multiples autres qui, induites par le processus d'attrition stratégique, contribuent à asseoir la réputation shitholique d'Haïti comme l'expression paradoxale d'un lieu où le savoir et la culture, quoique rayonnants, sont incapables de produire des services qui modifient et embellissent la vie des Haïtiens. Et comme ce lieu est orienté vers l'errance, on y constate trois autres grandes déficiences de la gouvernance :

• La vitesse comme unique critère de l'action publique remplace la prudence systémique de penser dans la complexité. Et là les stratégies ne se déclinent invariablement que par improvisation pour s'attaquer à des cycles multidimensionnels d'urgence enchevêtrés ;

• Le spectacle du faire semblant remplace le goût de bien faire et de l'innovation. Et là, les processus de fabrique des politiques publiques ne peuvent être que des échos réchauffés des injonctions dictées par la géostratégie de la globalisation ;

• L'indignité est la marque de noblesse qui donne accès à la renommée. Ainsi, les pilotes des processus qui doivent matérialiser l'action publique sont anoblis, après avoir été choisis parmi les acteurs sociaux les plus flexibles et les plus susceptibles d'avoir des gages de redevance envers les intérêts transnationaux. Leur anoblissement, parce qu'exclusivement dédié à la légitimation de la médiocrité politique, est proportionnel à leur asservissement, donc futile.

Une stratégie de verrouillage absolu qui enlève, aux gouverneurs locaux du shithole, tout degré de liberté pour migrer vers des espaces de responsabilité, de dignité et d'humanité.

Voilà pourquoi, en Haïti, tout est défaillant, tout reste invariant, malgré les cycles de changement qui surviennent dans le temps. En effet, alors qu'il croyait s'être sorti, en 1986, du fossé de la dictature des Duvalier, le pays a fait une chute vertigineuse dans une abysse plus marécageuse et plus ténébreuse. Et cela, malgré l'expérience démocratique initiée en 1987, malgré l'ingénierie de l'état de droit mise en œuvre en 1994 par l'ONU, malgré les dizaines de mission d'expertise internationale pour mettre le pays au pas de la bonne gouvernance, à coup d'innombrables projets de renforcement institutionnel. Et oui, malgré tout cela, l'État, haïtien, ou ce qu'il en reste, continue de fonctionner selon le même engrenage de cycles enchevêtrés : En amont, des cycles de turbulence politique et sociale entrainent des cycles continus de défaillances institutionnelles. Lesquels cycles sont, en aval, pris en charge par une géostratégie de l'assistance qui ne procède que par des cycles d'urgence : urgence sécuritaire, économique, politique, cyclonique, climatique, électorale, éducative/académique et sociétale.

Et là dans ces cycles pilotés par les solutions universelles et connues d'avance de la gestion axée sur les résultats, les objectifs des projets sont décrétés sans rechercher leur contextualisation avec les causes enchevêtrées des problèmes persistants et invariants, sans débattre de la problématisation de leur universalité par rapport à la déliance spécifique de l'écosystème. Et logiquement, quand tout est urgent, quand le local est vassalisé par le global et est régi par l'universel, indépendamment de ses particularités anthropologiques, des spécificités génériques de son climat, le superficiel finit toujours par se substituer durablement à l'essentiel. C'est ainsi que les solutions perdent leur dimension innovante et se métamorphosent en modèles voyageurs de copier/coller prêts à recycler. Pour cause, les problèmes, perdant leurs spécificités, ils n'ont plus de résonnance avec le contexte écosystémique où ils s'enracinent.

Et comme « l'écosystème est une machine à enseigner » (Edgar Morin, La Méthode, tome 2. La vie de la vie, Seuil, 2008, p.92), partout où l'on se plaît « à travailler (durablement) dans le court terme, l'imaginaire s'appauvrit et réduit la capacité à innover » (Anne-Françoise Garçon, 2008). Ce qui explique rigoureusement pourquoi, dans cet écosystème shitholisé, les raccourcis, la routine, l'improvisation, la tranquillité, le marronnage déviant sont les seules postures de corps et d'esprit dans lesquelles évoluent les pilotes des processus décisionnels et stratégiques.

Aux sources des biais : entre mécréance stratégique et insignifiance culturelle

Or, si l'on croit la pensée complexe, une vision simplifiée et une pensée qui procède par raccourcis sont toujours mutilantes pour la stratégie, dont le propre est de rechercher le maximum d'informations contextualisées et structurées pour réduire les incertitudes (Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Seuil, 2005, pp.103-109).

Mais penser dans la complexité n'est pas le propre des acteurs stratégiques dans un écosystème dimensionné pour l'errance. En ce lieu, qui sert d'étouffoir pour la pensée critique et éthique, la pensée simplifiante, docile et uniformisée est la norme et la valeur que recherchent les acteurs stratégiques. Et les acteurs sociaux ont compris, par pragmatisme professionnel et survie personnelle, qu'il fallait qu'ils alignent leurs postures sur les axes de cette gouvernance à minima. Car, ils ont acquis la compréhension qu'un choix mécréant a été fait, au sommet du leadership économique et politique haïtien, de piloter les processus décisionnels et stratégiques du pays de manière erratique. C'est-à-dire, sans données probantes, sans informations contextualisées et structurées et sans référentiel éthique.

Et c'est cette compréhension qui va façonner le climat de l'insignifiance académique et culturelle du shithole. Lequel climat est l'attracteur indigent qui guide et oriente les réseaux académiques et médiatiques haïtiens dans la déformation de leurs postures de corps et d'esprit, selon leurs talents, pour prendre les plis du repère erratique dans lequel évolue le shithole. Mais comme ce sont des réseaux de culture et de savoir, leurs membres et leurs adhérents ont fortement conscience du probléme éthique que pose l'alignement inconditionnel de leur profil, académiquement et intellectuellement reluisant, sur ce repère de l'errance. Alors, ils vont s'arranger pour se démarquer, culturellement, académiquement et intellectuellement, de cette gouvernance de l'errance, tout en étant politiquement et professionnellement dédiés à son service. À chaque cycle de crise qui aurait pu délégitimer totalement cette gouvernance et l'emporter dans les abysses de l'histoire, on retrouve les mêmes profils de lettrés, d'intellectuels, d'universitaires, de gens de bien de la société qui se bousculent pour la légitimer, en lui apportant comme adjuvants de sa résurgence, qui leur aura symbolique, qui leur expertise académique et technique, qui leur soutien indéfectible, à travers leur anoblissement.

Évidemment, en légitimant la médiocrité politique dominante, ils ne font que payer la dette de leur anoblissement à gages par la globalisation. Ainsi, en se rendant disponibles et utiles pour l'écosystème gangstérisé, ils se rendent d'abord utiles à leurs intérêts. Mais, ce faisant, ils ont aussi acté de la futilité de leur savoir et de l'enfumage de leurs titres académiques et culturels prestigieux. Car, en laissant à la population l'illusion que leur aura intellectuel peut apporter un changement et qu'il faut continuer, malgré les défaillances, de faire confiance à cette gouvernance, ils ne cessent de créer des déceptions et des désillusions au sein de cette population. Et pour cause ! Comme le veut une application de la règle des signes à la corruption sociale : partant du constat algébrique que moins par moins donne plus, quand la mécréance stratégique (économique et politique) s'appuie sur l'insignifiance culturelle (académique et médiatique), cela ne peut, en amont, que fortifier l'invariance des défaillances ; et, en aval, éroder l'engagement citoyen dans le changement à force d'aller-retour entre illusion et désillusion, discréditer le leadership national pour son impuissance devant l'invariance des défaillances et saper la confiance de la société dans le potentiel de la connaissance à résoudre les problèmes sociaux complexes. Ce qui crée une problématique anthropologique existentielle pour Haïti, condamnant le pays à ne pas disposer de ressources endogènes pour sortir de son errance séculaire. Et comme l'a écrit Paul Watzalawick, « un (éco) système qui ne peut pas se changer de l'intérieur, qui ne peut pas créer de règles de changement de ses propres règles, aura besoin de l'introduction de règles extérieures [...] » ("Entretien avec Paul Watzlawick - La communication, mode de production de la réalité", Communication et organisation, 1992).

Ainsi l'insignifiance académique et culturelle des lettrés haïtiens verrouille l'écosystème haïtien sur son asservissement par la globalisation. Cette impasse anthropologique existentielle est le résultat d'une dissonance entre, d'une part, posture académique et culturelle raisonnable, et, d'autre part, posture professionnelle et fonctionnelle exécrable. Et c'est parce que cette dissonance est impossible à tenir sans déformations des postures de corps et d'esprit qu'elle va générer les biais conscients et verrouiller l'écosystème du shithole sur sa face médiocre et son errance invariante. Mais tout le problème est que, malgré la gravité de cette problématique, nombreux et nombreuses sont ceux et celles de ces lettrés anoblis haïtiens qui ne saisissent même pas cette dimension existentielle que pose au pays leur dépendance vis-à-vis des ressources, notamment symboliques et économiques, de la globalisation. Car, ils sont, aujourd'hui encore, plus nombreux à croire que seule la servitude volontaire et la fuite vers les rêves blancs d'ailleurs peuvent offrir un avenir aux Haïtiens.

En effet, contrainte par la précarité de l'écosystème shitholien, la grande majorité de la population haïtienne, impuissante et désespérée, recherche avidement des opportunités pour survivre. Parallèlement, les lettrés haïtiens ne se contentent que de se bousculer vers les allégeances asservissantes et les convergences aliénantes. Or, contrairement à la grande majorité de la population qui est désarmée face aux incertitudes, ils disposent des outils comme le savoir et la culture, lesquels sont épistémiquement dimensionnés pour agir sur le réel défaillant et donner à la société sa cohérence. Mais au vrai, il n'y a rien d'absurde dans le fait que lettrés et illettrés aient les mêmes postures d'impuissance et d'errance devant les défaillances de leur écosystème. Car, une fois qu'on a compris que l'écosystème gangstérisé verrouille ceux et celles qui ont la réussite dans les liens de l'asservissement, il devient inutile de chercher ailleurs les causes de la futilité du savoir et de la culture aux mains des lettrés haïtien.

Cette plongée dans l'écosystème des liens de la criminalité n'est pas vaine, même si elle est longue. Elle nous permet de mieux comprendre les paradoxes qui éclaboussent les lieux de la réussite dans un shithole. Car les sangles de ces liens contraignent toujours, ceux et celles qui vivent de leurs connexions, à vivre dans l'oubli que tout anoblissement dans un écosystème gangstérisé, qui ne promeut et ne récompense que les liaisons mafieuses entre crapules et couillons, comporte une insoutenable charge de médiocrités humaines. Charge dont le poids de l'endettement condamne, celui ou celle qui en porte le gage, à n'évoluer que dans les basses eaux culturelles et éthiques, jusqu' à devenir, consciemment ou inconsciemment, un fossile humain. Et c'est justement à travers ces fossiles humains que transitent dans le shithole, à la fois, les ressources économiques non négligeables, qui anoblissent quelques-uns, et les ressources stratégiques foudroyantes, qui déshumanisent la population. Forcément, dans un écosystème invariablement précarisé, ces ressources, quoiqu'ambivalentes, créent une zone de confort irrésistiblement attractive ; mais combien obscure, ténébreuse, gluante, aliénante et insignifiante. Mais, vraisemblablement, cela ne pose aucun problème, pour ceux et celles qui, n'ayant pas de boussole éthique, ne peuvent pas conditionner et subordonner leurs postures d'accès à la réussite au respect des valeurs nobles comme la vérité, la justice, la dignité, l'intégrité et l'assumation d'une authentique humanité. Et c'est pour cela que la production des biais, en générant les codes qui ouvrent, dans le shithole, les portes de la zone de tranquillité et conduisent vers le succès minimal insignifiant confortable si convoité, est de fait un puissant accélérateur de dégénérescence.

Car la peur d'affronter les précarités dignement contraint l'acteur académique et médiatique haïtien à biaiser en permanence ses discours pour cacher le jeu immonde auquel le condamnent '' la quête de la réussite à tout prix '' et '' le sauve qui peut individuel' '. Dans son corps à corps avec l'existence, rythmé par l'imposture du double jeu frénétique pour échapper aux précarités invariantes d'un écosystème gangstérisé et stratégiquement orienté vers l'errance, le lettré haïtien va choisir le glissement éthique, pour s'accrocher aux privilèges que lui offre l'anoblissement. Pour parvenir à trouver l'équilibre sur la piste où se danse ce ballet entre flexibilité et indignité, l'acteur social haïtien, appartenant aux réseaux académiques et médiatiques, va tordre ses postures avec une telle intensité, qu'il va couper le lien fondateur, pour ainsi dire la reliance, entre épistémique et éthique, savoir et devoir, stratégie et culture, intérêt patriotique et intérêt professionnel, pour ne laisser triompher que le pragmatisme de la recherche des opportunités malsaines. Ce qui va autorouter ses connaissances, ses savoirs et sa culture vers la Flex-Auto-Utilité. Une sorte de flexibilité par laquelle on ne cherche que l'utilité pour le système et pour soi., en reprogrammant volontairement sa conscience pour que la culture ne soit plus, au sens morinien, cette « infrastructure de la haute complexité sociale » et « le noyau générateur de la haute complexité humaine » (Edgar Morin, Le paradigme perdu. La nature humaine, Seuil, 1973, p.105). Et quand la culture perd sa haute complexité comme co-organisatrice de l'existence, celle-ci ne peut sombrer que dans le cycle bas de la dégénérescence (p.103).

Voilà ce qui explique pourquoi pour le lettré anobli haïtien, vivre dans un tel écosystème précarisé et criminalisé, où les incertitudes sont si épaisses qu'elles obscurcissent l'écran du radar de la gouvernance stratégique, ne permet pas de concilier, ce qu'Edgar Morin appelle, ''le développement corrélatif (systémique) des stratégies cognitives (posture épistémique) et des stratégies de comportement (posture éthique)'' (Edgar Morin, La Méthode, tome 2. La vie de la vie, Seuil, 2008, p.92). Ainsi, Haïti vit son plus grand paradoxe anthropologique : alors que le pays n'a jamais eu autant d'universitaires anoblis par les grandes universités occidentales et de talents littéraires consacrés sur les théâtres mondiaux de la culture, jamais le pays n'a été aussi violemment précipité dans les abysses de l'ignorance fonctionnelle et de l'indignité collective. Pourtant, au temps de l'esclavage, les esclaves, qui n'avaient pas le luxe de connaitre cette réussite culturelle, brillaient d'une si éclatante dignité et d'une si vive intelligence contextuelle qu'ils avaient donné un envol lumineux à ce lieu par la proclamation de l'indépendance. Or voilà que l'accès à la culture anoblissante a plongé ce lieu dans les fosses obscures de la dépendance, au voisinage près de la servitude. Il y a donc lieu d'intelligibiliser les biais d'enfumage qui accompagnent les réussites dans les rêves blancs d'ailleurs qui ont rendu possible et durable ce cauchemar noir dans le shithole.

Débiaiser l'enfumage qui voile l'horrible laideur des réussites shitholiennes

D'où l'importance, malgré sa longueur, du travail de débiaisage que nous entreprenons ici. Objectivement, ces biais, parce qu'ils sont fonctionnels, ont une double finalité : Ils participent du processus de la shitholisation d'Haïti, tout en donnant accès à la réussite à ceux et celles qui les produisent. Et comme ils doivent résonner dans un écosystème flouté, parce que gangstérisé et déshumanisé, ils sont forcément protégés, occultés, dissimulés et enjolivés pour empêcher le dévoilement de la médiocrité qu'ils alimentent. Ainsi, derrière les profils des universitaires diplômés, des dignitaires légionnés, des talents littéraires médiatisés, qui raisonnent par ces biais, peuvent se creuser des abimes d'ignorance et d'insignifiance. En ce sens, ces biais forment les codes intelligibles qui permettent de donner du sens aux prises de position ambivalentes et comportements malicieux des acteurs sociaux haïtiens ; notamment des acteurs académiques et médiatiques qui influencent l'opinion publique nationale.

C'est donc par le décryptage de ces biais fonctionnels que l'on peut décoder et intelligibiliser les liaisons malsaines qui sont tissées dans l'écosystème gangstérisé haïtien, à contre sens éthique, par les légions anoblies. De nombreux acteurs pour le changement peinent encore à comprendre l'importance stratégique de cette démarche de désenfumage. Ils croient, en toute bonne foi, que l'urgence est de trouver une alternative pour sortir de cette réalité putride. Pourtant, l'urgence de construire une alternative à la réalité déshumanisante de cet écosystème shitholisé, n'exclut pas le besoin d'intelligibiliser le réel flouté et enfumé. Car pour construire les alliances saines dédiées à l'action collective intelligente, il faut d'abord désenfumer le réel, pour comprendre comment chacun nourrit, par ses modes de vie, ses processus de pensée et ses choix personnels et professionnels, la déliance qui structure l'errance collective.

Objectivement, ces biais ont une fonction discursive : entretenir par des processus mentaux déviants et déficients l'opacité du climat d'affaires qui facilite les liaisons mafieuses entre crapules et couillons. Ce qui permet de faire tourner l'errance anthropologique haïtienne. Car, comme l'a montré notre modélisation de l'architecture de l'écosystème économique et social haïtien, puisqu'au demeurant, les groupes dominants sont reconnus pour leur générosité envers toutes les postures de loyauté qui confortent le statu quo indigent : surdité, cécité, complicité, impunité, criminalité. Cette générosité agit logiquement comme une force d'attraction qui donne à ces biais un certain attrait aux yeux d'une grande majorité de la population haïtienne. Celle-ci voit ces biais comme une forme d'intelligence adaptative et une stratégie malicieuse autorisées pour sortir du gouffre dans un contexte de grandes précarités sociales.

Pourtant, vu la résonnance de ces biais dans la mémoire collective haïtienne, à travers quelques proverbes créoles, il n'y a aucun doute qu'ils ne sont que les échos populaires d'une insoutenable médiocrité culturelle que les réseaux académiques et culturels haïtiens ont normalisée. Empressons-nous toutefois de dire que cette médiocrité, parce qu'elle est culturelle, est avant tout assumée par les espaces d'entre soi de la réussite en Haïti. En effet, ceux-ci considèrent les biais qu'ils produisent comme des rétroactions légitimes pour déjouer les pièges de la paupérisation, quitte à amplifier le chaos social et la déliance écosystémique du pays. C'est donc au nom d'une certaine innovation sociale, pour repenser l'intelligence et redonner à la stratégie sa noblesse systémique comme démarche épistémique et prospective éthique pour une approche du changement basée sur la transformation des comportements, que nous produisons cette nouvelle salve d'insolence.

En mettant en évidence et en décryptant les finalités dissimulées derrière ces biais, nous cherchons à combler deux grandes déficiences qui concourent à la durabilité du climat de l'ignorance collective en Haïti. La première déficience est d'ordre épistémique. En effet, dans sa majorité, la population haïtienne, tant dans ses groupes illettrés que dans ses réseaux de lettrés, n'a pas les ressources cognitives pour comprendre que ceux et celles, à qui la géostratégie de la globalisation donne la renommée académique et le rayonnement culturel, sont promus, non pour utiliser leur connaissance potentielle, mais pour servir de caution à la médiocrité politique accréditée. La seconde est d'ordre éthique. Puisqu'elle est prise dans la tenaille puissante d'un écosystème invariablement précarisé, laquelle tenaille est dimensionnée par les défaillances continues et aiguisée par la contemplation du succès des lettrés malicieux, la population haïtienne ne dispose pas de modèle d'exemplarité pour se distancier éthiquement des succès médiocres qui éclaboussent le décor de son pays.

Ainsi, c'est dans le prisme de la réussite des acteurs anoblis, qui produisent les biais fonctionnels à contre sens éthique, qu'elle entrevoie son avenir, et l'avenir tout court. À ses yeux enfumés, ces acteurs symbolisent la fierté du shithole, puisque nul ne brille dans ce lieu obscur sans avoir obtenu une reconnaissance par les mégalopoles de la globalisation. Ce qui du reste explique pourquoi de 1986 à 2025, les deux postures qui donnent accès à la réussite aux Haïtiens sont : Fuir le shithole à tout prix ou devenir fossile humain au service de la géostratégie de la déshumanisation. Et cela, en dépit du fait que c'est la projection asservissante vers cette réussite dans les rêves blancs d'ailleurs qui verrouille l'écosystème haïtien sur cette dépendance asphyxiante ; laquelle inexorablement shitholise le territoire, paupérise la population et déshumanise le collectif. Autant d'effets problématiques qui laissent penser qu'Haïti est un lieu déliant pris dans la spirale d'un invariant bug anthropologique : le paradoxe de la réussite en rêves blancs d'ailleurs qui déshumanise par des cauchemars noirs la population dans le shithole.

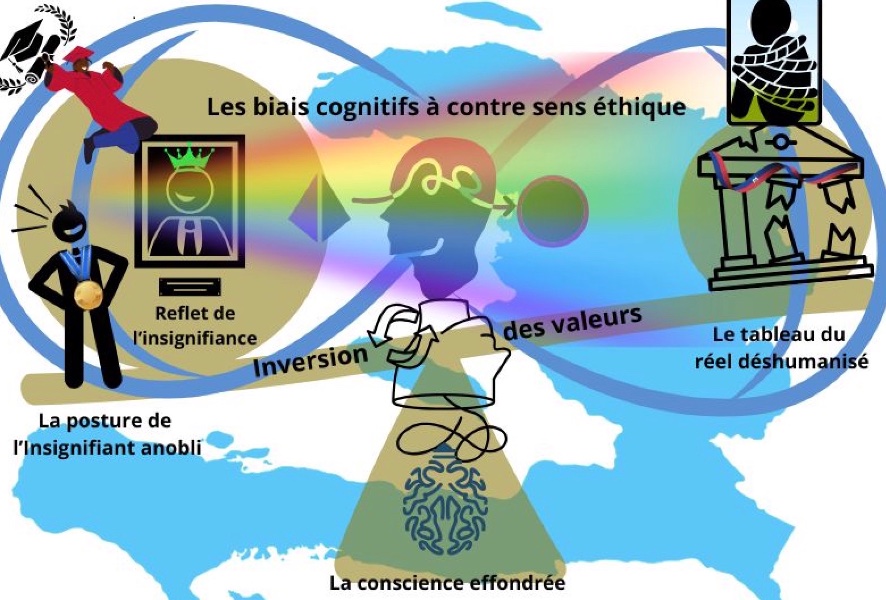

C'est ce paradoxe qu'illustre notre image et dont nous donnons le sens ici : quand il se présente devant le tableau du réel déshumanisé de son pays, l'insignifiant anobli haïtien ne voit jamais la complexité des problématiques séculaires déshumanisantes. Seul le reflet, superficiel et simplifié, de sa réussite brille et s'impose devant ses yeux obscurcis. Et pour cause ! Sa conscience étant effondrée sous le poids des gages de réussite à endettement éthique, c'est toujours par inversion de valeurs qu'il raisonne. Une raisonnance qui hélas n'est qu'insignifiance, puisqu'elle est condamnée à résonner dans le vide stratégique qui s'amplifie à mesure que se performe le processus de l'anoblissement service qui n'est que le pas déformant du local pour s'adapter aux pas du processus d'attrition stratégique du global.

Voilà pourquoi, dans la suite, nous tenterons de donner des exemples de cas des biais produits par les réseaux haïtiens du savoir et de la culture, pour pouvoir ultérieurement, dans une autre tribune, montrer par des contre exemples ce qu'aurait pu être la culture et le savoir aux mains d'hommes et de femmes plus responsables, plus courageux, plus patriotiques et plus engagés à protéger l'espace intime et authentique de leur dignité, pour maintenir allumée, malgré les vents contraires qui soufflent fort, la flamme irradiante de leur humanité. Ce sont là autant de valeurs à réensemencer dans le shithole pour faire germer les plants d'une nouvelle écologie du savoir et de la culture.