Erno RENONCOURT

Nous voici pour le quatrième acte de cette tribune qui problématise l'insignifiance culturelle anoblie comme l'une des failles béantes qui alimentent l'engrenage de l'errance anthropologique haïtienne. Comme nous le postulons dans les manuscrits de l'axiomatique de l'indigence, l'écosystème haïtien est troué de failles béantes et profondes, lesquelles, creusées dans la conscience des groupes dominants, laissent éroder les valeurs irradiantes et le potentiel transformateur de l'imaginaire du collectif. Ce qui donne lieu à des interactions déshumanisantes entretenues, dans l'enfumage se quelques réussites, par des processus de boîte noire qui participent à la fabrique de l'ignorance collective. Laquelle est le grand propulseur de l'auto-déshumanisation du local et le verrou de sa dépendance asservissante vis-à-vis de la géostratégie de la globalisation. A travers les exemples de cas de Gary Victor (écrivain prolifique et éditorialiste au journal Le National), de Pierre-Louis Naud (Chercheur associé à la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadienne) et du regretté Franck Étienne (Écrivain, Artiste, légende littéraire nationale) que nous proposons dans cet article pour déconstruire le mythe des réussites culturelles et académiques, en montrant leurs liens avec l'écosystème indigent, nous nous attaquons à du lourd. Oui, nous avons conscience d'augmenter ainsi le nombre de nos ennemis dans la population, de resserrer les verrous de notre mise en quarantaine professionnelle et peut-être même d'accélérer notre mise à mort, tant nous savons combien le shithole est solidaire et uni dans les impostures qui mettent en avant les succès individuels dans les rêves blancs d'ailleurs. Mais, c'est le prix à payer pour embellir l'imaginaire collectif ! Car c'est toujours par le sacrifice de quelques-uns que se créent, dans le voile des ténèbres épaisses, les brèches qui éclairent vers d'autres possibles plus dignes. Bonne lecture.

Dans la troisième partie de cette tribune, nous avons nommé et audibilisé la problématique anthropologiquement paradoxale, existentiellement angoissante et stratégiquement complexe, qui donne à Haïti ses attraits shitholiques. Un pays qui est hanté par de terrifiants cauchemars noirs, à force d'être shitholisé par les rêves blancs d'ailleurs de ses groupes dominants. Il va de soi que raisonner sur une problématique aussi insolente ne peut que nous valoir de nombreuses inimitiés. Et pour cause ! C'est toujours par le honnissement que l'on récompense ceux et celles qui s'appliquent à démystifier les récits et les contes de fée des réussites indigentes de leur société. Même quand leur objectif, ce faisant, est de faire luire les axes de nouveaux repères éthiques pour redresser les postures collectives, servilement inclinées vers le cycle bas de la vie.

Évidemment, dans un shithole, l'insignifiance culturelle aidant, beaucoup ne retiendront dans cette problématique que sa tonalité aigre-insolente. Volontiers, ils occulteront son effort systémiquement raisonnant et collectivement bienveillant de faire surgir, par-delà les réussites individuelles sans incidence sur les défaillances collectives, des brèches plus scientifiquement irradiantes que politiquement militantes, pour innover ce lieu invariant. Lieu, du reste, dont la déliance chronique défie toutes les stratégies de changement impulsés depuis environ 222 ans. En effet, par-delà sa résonnance dérangeante pour l'écosystème des liens de la criminalité transnationale, notre analyse a surtout cherché à mettre la lumière sur les causes culturelles et anthropologiques occultées, et dissimulées qui nourrissent les cycles car enchevêtrées sous les strates séculaires de la dépendance des groupes dominants locaux vis-à-vis des ressources internationales. Ressources qui, pourtant, ne cessent de réorienter la trajectoire d'évolution d'Haïti vers un répugnant et anachronique asservissement collectif.

Cette régression anthropologique est, à tout le moins, infamante et déshumanisante, tant elle se bouscule à contre sens de l'envol historique qui a donné à ce pays son symbolisme libérateur et sa noblesse héroïque de lieu de résurgence de la dignité contre la barbarie esclavagiste. Mais cet envol vers la dignité semble vertigineusement bien loin, en regard de la déchéance actuelle. Non seulement, c'était, il y a bientôt 222 ans ; mais c'était surtout grâce au courage et à l'intelligence d'un collectif d'hommes et de femmes qui vivaient sans quête d'anoblissement, sans frénésie d'être reconnus par la Métropole. Leur seul rêve était d'assumer et d'affirmer leurs droits à vivre librement et dignement sur ce territoire, sinon à mourir courageusement et héroïquement. Mais depuis, de l'eau a coulé et a abondamment inondé le shithole, transformant l'écosystème en des nids de marécages gluants et puants ; des vents puissants ont soufflé, dispersé et emporté au loin le souffle de cette appropriation de la liberté et de la dignité comme ultime transcendance de l'existence humaine. Ce qui a donné lieu à l'émergence de nouvelles générations qui n'ont rien à voir avec l'indépendance. D'ailleurs, pour quelques réussites culturelles à célébrer en folie, elles ont choisi de survivre dans le cycle bas des basses eaux de l'indignité et de la servitude. Jusqu'au bout de la laideur !

Mais comme l'enseigne l'histoire, la légende d'un peuple, le symbolisme de son territoire et l'héroïsme de son collectif ne sont pas éternels. La flamme de leur irradiance ne dure que si elle est entretenue, dans le temps, par l'intelligence, le courage et l'entêtement des avant-gardes de ce collectif à s'enraciner sur le territoire, symbolisant leur liberté et leur dignité, pour résister aux vents géostratégiques contraires et y faire germer, contre toutes les envies d'enlaidissement, les plants d'une écologie de responsabilité et le goût de ls beauté de la vie. Pito nou pa la tan nou lèd. Et comme, c'est loin d'être le cas dans le shithole haïtien, il est logique que le symbolisme du territoire de la liberté et l'héroïsme de la dignité du collectif, qui avait réussi l'envol vers la dignité, se soient longtemps érodés. Ils ont été consumés et se sont évaporés dans les cendres épaisses et fumantes que produit le fumier foisonnant. Fumier rougeoyant, dans lequel couvent, comme des braises incandescentes, les ressources shitholisantes qui donnent accès à la réussite en Haïti.

Voilà pourquoi, sous le pilotage de ses groupes dominants, orienté par le repère de l'errance, lequel est anthropologiquement dimensionné par les axes de l'ignorance collective, Haïti glisse vertigineusement, en échos-systèmes de biais fonctionnels, vers les abysses obscurs de son extinction.

Les biais d'indignité des intellectuels haïtiens : entre ignorance et inconscience

Ah, nous entendons la colère qui monte et gronde dans la voix des écrivains et auteurs à succès du shithole, se demandant en quoi leur production culturelle et littéraire en folie participe, au nom de prétendus biais, à l'errance anthropologique d'Haïti. Je rappelle que l'écrivain Gary Victor avait déclaré que la situation actuelle d'Haïti (pour ainsi dire, sa shitholisation) n'est pas le résultat de la faillite de l'élite intellectuelle du pays. Selon lui, cet état tragique est exclusivement le fait des hommes politiques médiocres et des hommes d'affaires corrompus qui ont pris le pays en otage.

Sur ce point, de l'alliance malsaine entre hommes d'affaires mafieux et hommes politiques corrompus, Gary Victor n'a pas tort, puisque ces liens qu'il évoque sont ceux justement que nous ne cessons de décrire pour montrer combien ils verrouillent le pays sur son invariance erratique. Mais là où la dénonciation de Gary Victor sonne comme une imposture, ou, selon notre propos TIPÉDANT, comme un biais fonctionnel à contre sens éthique, c'est parce qu'elle n'est qu'une vérité incomplète, une donnée décontextualisée qui ne permet d'appréhender le vrai tableau des causes de la shitholisation d'Haïti. En effet, si l'alliance entre crapules politiques et économiques durent et se recyclent invariablement pour performer la shitholisation d'Haïti, c'est surtout parce que les couillons des réseaux académiques et culturels du shithole forment toujours les passerelles anoblissantes qui offrent aux forces crapules politiques et économiques les adjuvants de leur réussite. Ils assument si bien cette shitholisation, qu'au plus fort de sa purulence en 2025, ils continuent de brandir le succès de la culture dont ils sont les gardiens. Une posture qui tend à faire croire à la population, que malgré la laideur et la puanteur que provoquent les cauchemars noirs dans le shithole, quelques-uns peuvent encore briller dans les rêves blancs d'ailleurs.

Or si un pays se shitholise, au point de déshumaniser la grande majorité de sa population, par la performance d'une conjonction criminelle entre ses forces politiques et économiques, et que parallèlement ses forces académiques, médiatiques et culturelles continuent d'être performantes, c'est parce qu'objectivement les postures des acteurs de ces forces-ci sont linéairement dépendantes des postures des acteurs de ces forces-là. Ce qui est d'ailleurs l'un des axiomes de la thèse de l'indigence que nous promouvons, comme raisonnance originale et innovante, pour expliquer autrement, plus scientifiquement, l'invariante shitholisation d'Haïti. Lequel axiome s'énonce ainsi : sur l'espace d'un territoire humainement peuplé et culturellement bien représenté, il ne peut y avoir d'invariance des structures sociales que si le repère de l'évolution de la société, formé par les postures des principaux groupes dominants (économiques, politiques et symboliques), est orienté sur le repère des forces globales qui précarisent l'écosystème local. Ce qui s'explique métaphoriquement comme la posture de dérivation ou d'errance d'un corps dans le champ gravitationnel des forces qui font tourner l'espace dans lequel se trouve le corps.

Nous allons prendre trois exemples notables pour prouver, à travers les cas de Gary Victor, de Pierre-Louis Naud et de Franck Étienne, que tout en dénonçant les liaisons criminelles entre forces économiques et politiques locales, ou la haine raciale des impérialistes occidentaux contre Haïti pour son indépendance en 1804, ces intellectuels ne sont pas moins toujours disposés et enclins à apporter leur aura à la médiocrité politique et économique locale imposée par le global ou à s'incliner servilement devant les racistes internationaux pour recevoir les distinctions honorifiques, littéraires et académiques qu'ils distribuent pour enfumer le pays.

Le cas de Gary Victor

Oui, nous venons de rappeler que selon Gary Victor, les intellectuels haïtiens ne sont pas responsables de la tragédie qui shitholise leur pays. Alors, s'impose la question : quel est le rôle des intellectuels haïtiens dans leur société, s'ils ne participent pas à son évolution ? Se peut-il que leur rôle soit si insignifiant qu'ils n'influent pas sur le destin du pays ? Ou bien, se peut-il que les intellectuels haïtiens soient majoritairement si incompétents, malgré ou à cause de leur anoblissement par la géostratégie de la renommée, qu'ils ne savent pas quel rôle ils jouent, comme acteurs symboliques, dans la régénérescence de l'imaginaire de leur collectif ? Ignorent-ils que l'imaginaire d'un collectif est le creuset où prend forme la vision et se forge la mission de toute stratégie d'évolution d'un peuple ? En conséquence, si cet imaginaire est déficient, il ne peut que conduire à un fossé stratégique. Fossé dans lequel se profilent, à vitesse quantique, les médiocrités politiques, ô combien abondantes dans un écosystème déliant. Donc, en excluant les intellectuels haïtiens de toute responsabilité dans le drame de leur pays, Gary Victor assume que ces intellectuels méconnaissent le rôle de la culture dans la fabrique des politiques publiques. Ce qui confirme donc notre thèse insolente d'une culture anoblie, mais insignifiante.

C'est justement ce que Gary Victor nous dit en précisant que « L'élite intellectuelle [haïtienne] est toujours présente à travers ses réflexions sur le pays » (Ibid.). Donc, elle joue sa petite part et n'est pas concernée par les enjeux stratégiques, économiques et politiques. Ce qui permet de déduire que dans l'esprit de cet auteur aux mille titres en folie, le rôle d'un écrivain, intellectuel ou penseur se limite à s'occuper du modèle d'affaires de son petit business : produire des livres, les vendre, écrire des éditoriaux pour des journaux, produire des réflexions sur le pays, animer les théâtres pour les spectacles culturels en folie, briller dans les rêves blancs d'ailleurs et célébrer la culture en folie, quoiqu'elle reste sans incidences sur l'évolution sociale et sur la vie de la population. Le reste n'est pas de son ressort. Ce qu'il fait ensuite sur le plan social, économique et politique, son adhésion aux alliances malsaines entre les forces politiques médiocres et les forces économiques mafieuses, sa participation aux différents gouvernements qui shitholisent le pays sont distincts de sa mission intellectuelle.

Là, je vais être désagréable envers Gary Victor. Soit il est incompétent comme intellectuel et n'est qu'un simple écrivain qui sait articuler et agencer de belles phrases pour un public mal informé qui pense qu'écrire un livre et participer à livres en folie est une réussite culturelle. Soit, il est atteint d'une forme sévère d'inconscience dans laquelle s'enchevêtrent des déficiences comme l'amnésie, l'improbité. En effet, Gary Victor semble oublier qu'il était au nombre de ces intellectuels qui militaient au sein du groupe politique des 184 ? Voici ce qu'on peut lire à propos de ce groupe :

« Ils formaient, à l'époque, la plus puissante coalition de notre « société civile ». Ils étaient dominés par de grand ténors de l'élite économique qui avaient soutenu les auteurs du coup d'état de 1991 et arrivaient à convaincre et à avoir le support d'une élite aux connaissances purement scolastique et intellectuellement non-rigoureuse. Ils recevaient la bénédiction des gouvernements américain, canadien et de quelques pays européens. Ils voulaient à tout prix déstabiliser le gouvernement d'alors. Ils s'appelaient le « groupe 184 » ( Lien).

Faut-il préciser que tous les gouvernements haïtiens de 2004 à 2025 ont été tous sous l'influence du groupe des 184 et que la plupart de ses membres les plus influents se trouve aujourd'hui sur les listes de sanctions internationales pour trafic de drogue, criminalité et autres trafics insoupçonnés ? Gary Victor aurait-il aussi oublié qu'il militait, sinon politiquement, du moins médiatiquement, au sein du Mouvement (politique) Troisième Voie (MVT), de Réginald Boulos ? Lequel, après avoir embarqué le pays sur les voies de la criminalité et de la gangstérisation avec Michel Martelly en 2011 et Jovenel Moïse en 2017, en avait marre de jouer le jeu de doublure et voulait lui-même assurer le leadership politique haïtien.

Donc, Gary Victor semble ne pas être conscient que ses soutiens médiatiques, ses alliances avec les réseaux économiques qui financent les réseaux politiques criminels, sont des choix politiques. C'est comme si, d'un côté, il y a le Gary Victor écrivain qui publie en folie des titres, et, d'un autre, il y a le Gary Victor, couillon assumé, prêt à apporter son soutien à toutes les alliances malsaines qui sont en faveur des forces économiques dominantes et du statu quo social. Or son statut d'écrivain donne justement plus d'impact à ses choix auprès de la population, car il l'influence doublement. D'abord, il façonne l'opinion publique par ses analyses éditoriales, jadis au feu Journal Le Matin de Réginald Boulos, et aujourd'hui dans les colonnes du journal Le National. Ensuite, il façonne l'imaginaire collectif par ses récits romanesques. Objectivement, quand Gary Victor apporte son appui à Réginald Boulos, qui lui est l'un des architectes de la shitholisation d'Haïti et un des sponsors de la médiocrité politique triomphante sur la période de 1986 à 2025, il ne fait que légitimer la médiocrité politique dominante.

Et c'est ce Gary Victor qui, jouant les éditorialistes dans les colonnes des journaux, appartenant aux mêmes forces politiques et économiques qu'il dénonce, sort des analyses pour déresponsabiliser les intellectuels haïtiens dans le drame national, en occultant leurs doubles postures : de portefaix des forces économiques et politiques locales, et de vassaux des forces économiques et diplomatiques internationales.

Il y a donc, dans le prisme intellectuel de Gary Victor, une flagrante déficience, qui résonne en termes d'incompétence ou d'inconscience, sur le rôle de la culture et de l'imaginaire dans la fabrique stratégique des politiques publiques. Pour lui, l'intellectuel haïtien, tout en continuant de participer à ses rackets sur le plan social et politique, remplit consciencieusement sa mission en produisant des récits déconnectés de la stratégie, tout en accusant les politiques d'être les seuls responsables de la débâcle nationale. Ainsi, Gary Victor, écrivain prolifique de récits romanesques, éditorialiste et influenceur de l'opinion publique haïtienne sur les faits de la gouvernance stratégique nationale, ignore ce qu'enseigne la sociologie de l'imaginaire, du moins du point de vue de Valentina Grassi qui s'appuie sur les travaux de Gilles Durand et Michel Maffesoli : c'est par les récits et la communication qu'un groupe social construit sa réalité et forge une culture intergénérationnelle qui lui permet de s'inscrire dans le temps long, d'inventer les interfaces institutionnelles et de transmettre les valeurs pour affronter les incertitudes de l'existence (Valentina Grassi, Introduction à la sociologie de l'imaginaire, Une compréhension de la vie quotidienne, 2005).

On comprend donc pourquoi, quand ce sont les mêmes incompétents et inconscients, brillant dans les réseaux médiatiques d'entre soi qui construisent les récits de l'imaginaire collectif et influent par la culture sur le destin national, l'écosystème local ne peut pas ne pas être un lieu élu de fabrique de l'ignorance collective. Car, puisque les récits et la communication qu'ils proposent pour restituer les drames de l'existence sont biaisées en permanence, sinon par l'incompétence et l'inconscience, du moins par la malice et le double jeu, ils cessent d'être structurants et des sources d'innovation. Ainsi, la culture finit par devenir une futilité, une imposture du savoir et de la connaissance, un faire-valoir, un artefact de rente et de réussite qu'on exhibe pour masquer son impuissance devant l'invariance de son écosystème. Voilà pourquoi le shithole ne cesse de célébrer la réussite de la culture, alors que celle-ci reste incapable d'influer sur le cours du réel qui déshumanise le collectif. Or, comme nous l'avons vu avec Morin, la culture est une « infrastructure de la haute complexité sociale » et « le noyau générateur de la haute complexité humaine », partout où elle se spécialise dans les superficialités et perd sa valeur stratégique comme co-organisatrice de l'existence, celle-ci ne peut sombrer que dans le cycle bas de la dégénérescence et de l'indigence. Faut-il davantage de faits pour admettre, avec Morin, que sous certains angles médiatiques d'incompétence, d'insignifiance et d'inconscience, c'est toujours l'enfumage de l'anoblissement qui obscurcit la vraie pensée qui éclaire. Telle est justement la finalité des biais fonctionnels.

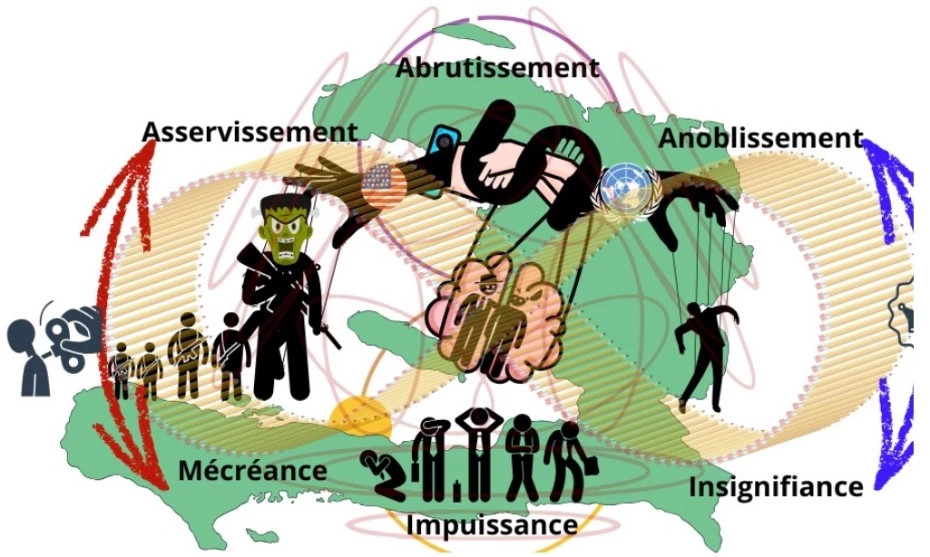

Mais le cas de Gary Victor aurait été un fait divers, s'il n'y avait pas des centaines d'autres qui confirment l'alliance tricéphale, entre réseaux économiques, politiques et culturels, pour former un État gangstérisé, vassalisé par des intérêts transnationaux et dressé contre la population. C'est ce qu'illustre notre image. C'est la prolifération de ces cas qui nous porte à postuler de l'improbable capacité d'Haïti à sortir de son invariance, par la politique, sans briser cette connexion mafieuse entre crapules politiques, crapules économiques et couillons académiques et culturels. Pour nous en convaincre, prenons par exemple l'exemple de Pierre-Louis Naud.

Le cas Pierre-Louis Naud

Contrairement à Gary Victor qui est écrivain, Pierre-Louis Naud est un universitaire et chercheur. Il a le mérite d'avoir analysé les enjeux et les limites de la réforme juridique de la vie sociopolitique et économique en Haïti. Dans un article, publié en 2007, dans la revue Droit et société, en écho à sa thèse de doctorat à l'Université de Bordeaux, il explore les raisons de l'échec des tentatives de juridicisation et de judiciarisation du pays. Rappelons, car c'est un détail important sur lequel nous reviendrons, que la thèse de Pierre-Louis Naud s'intitulait "La réforme du droit et de la justice en Haïti, 1994-2002". Les difficultés de la construction d'un État de droit démocratique et s'inscrivait dans le cadre de la coopération Canada-Haïti et Québec-Haïti en matière de développement institutionnel. Manifestement, il s'agissait d'apporter par la recherche académique, les preuves du caractère antidémocratique du régime Lavalas de Jean-Bertrand Aristide. Et nous savons tous comment cela s'est terminé en 2004, par un coup d'état et la reconfiguration des bidons villes par les acteurs économiques et politiques du groupe des 184. Et nous savons tous comment cela a évolué durant ces 21 ans pour structurer la criminalité comme fondement légal de l'État haïtien.

Mais, il n'y a là rien de nouveau, car avant le coup d'état au Chili en 1973, la CIA avait commandité une étude en 1970, auprès d'une université étasuniennene pour comprendre comment réagiraient les classes sociales chiliennes, dans l'hypothèse du renversement du gouvernement de l'unité populaire de Salvador Allende. C'est en tout cas, ce qu'on peut découvrir dans le documentaire La Spirale de Chris Marker (1975). Preuve s'il en fallait que les études universitaires et académiques ne sont jamais neutres et répondent toujours à des finalités stratégiques. Seul l'universitaire inconscient ou l'intellectuel incompétent peut croire que sa production académique ou médiatique ne contribue pas, selon les perspectives de valeurs qu'il choisit, à performer ou à résister contre l'ordre économique et politique dans lequel il évolue. En conséquence, produire des récits littéraires superficiels sur la vie sociale, mais abandonner les domaines stratégiques de la gouvernance de son pays à l'assistance internationale et se bousculer frénétiquement vers les alliances pour la démocratie, sans questionner les intérêts économiques en jeu et les motivations des acteurs qui sont sur et derrière la scène, sont des postures de médiocrité culturelle et d'imaginaire déficient. Nous les intégrons volontiers comme des biais fonctionnels nourris par l'incompétence ou l'inconscience. C'est ce biais qui a été constaté en 2004 à l'échelle des groupes dominants de la société haïtienne, lesquels dans leurs réseaux médiatiques, académiques, culturels, militants et socioprofessionnels se sont précipités vers le projet du nouveau contrat social du groupe des 184, sans questionner les intérêts économiques et les motivations des hommes d'affaires qui menaient le bal. Et le résultat est là, 21 ans plus tard : un pogrom contre la population et une sanglante paupérisation des classes moyennes. Mais ce biais a entrainé un autre biais à contre sens éthique, puisque malgré le constat de l'échec de cette alliance malsaine, ceux et celles qui ont été instrumentalisés et bêtement couillonnés n'ont jamais fait leur repentir devant la population, pour reconnaitre qu'aussi légitime que pouvait être le besoin de renverser le gouvernement d'Aristide, cela n'autorisait pas à s'allier avec les fossoyeurs de la population et avec les ennemis d'Haïti. Car c'est l'éthique qui interdit de se lancer dans des actions si on n'a pas la certitude qu'elles apporteront une optimisation de la situation qu'on veut combattre.

Et c'est en cela que le cas de Pierre-Louis Naud est révélateur d'une autre forme de médiocrité culturelle et donc d'un autre type de biais fonctionnel. Rappelons que Pierre-Louis Naud a proposé une analyse intéressante sur les défis de la construction d'un système juridique en Haïti entre 1994 et 2002. Au nombre des défis qui rendent cette construction impossible, il y a selon Pierre-Louis Naud, la vulnérabilité structurelle du pays et la motivation immonde et criminelle des acteurs sociaux. Il écrit et nous citons : « Cette vulnérabilité structurelle prédispose la société tout entière à subir les événements naturels ou sociaux qui l'affectent sans être en mesure de produire une réaction appropriée » (Pierre-Louis Naud, La juridicisation de la vie sociopolitique et économique en Haïti. Enjeux et limites Droit et Société, 2007, pp.123-151).

Et c'est dans cette prédisposition de la société à subir les évènements plutôt qu'à les anticiper pour leur opposer une résistance intelligente que se structurent les déviances culturelles sous formes de motivations perverses, d de stratégies tournées vers la maximisation de l'utilité personnelle. Désormais, précarités aidant et paupérisation découlant, chacun se doit de faire face à ses problèmes par ses propres moyens et souvent au détriment du collectif, en s'autorisant toutes les libertés pour éroder la cohésion sociale, au nom de sa réussite et de la débrouillardise individuelle.

C'est donc une perspective analytique systémique que nous propose Pierre-Louis Naud, puisqu'il ne se situe pas seulement sur le plan politique pour analyser l'échec des réformes du droit en Haïti, mais intègre aussi les intentions, les motivations, le jeu malsain des acteurs sociaux, et leurs interactions paradoxales, voire irresponsables, avec un écosystème vulnérable. Autrement dit, alors que la vulnérabilité de toutes les structures et institutions du pays exige des postures de responsabilité, d'intégrité, de vigilance de la part des différents acteurs étatiques et non étatiques, c'est l'effet inverse qui se produit. En effet, selon lui, de plus en plus en Haïti, « on assiste dans tous les secteurs à une criminalisation croissante des milieux économiques, politiques et financiers. Hommes d'affaires et tenants de la criminalité organisée se coalisent pour accroître la synergie entre économie conventionnelle et économie criminelle. Ils bénéficient, pour ce faire, de la protection des gouvernants en échange de leur soutien financier » (Ibidem.).

Mais cela dit, Pierre-Louis Naud ne produit pas moins un biais dans son analyse, et ce n'est pas par hasard. C'est un biais fonctionnel, intéressé. Et nous allons voir pourquoi. En effet, il oublie de mentionner que les processus de cet écosystème de liens criminels entre hommes d'affaires et tenants de la criminalité, nécessitent, pour se performer et pour perdurer, l'expertise des réseaux académiques, techniques et socioprofessionnels. Ce sont eux qui viendront huiler l'engrenage de la machine pour assurer sa performance par les multiples technologies disponibles : technologies de la finance (outils pour invisibiliser le blanchiment des avois), des statistiques (analyse de données décontextualisées pour plébisciter la performance des affaires), de la communication (marketing/publicité pour influer l'opinion publique), de l'injustice (défaillance de la justice/impunité), des droits humains (promouvoir une hypothétique gouvernance basée sur l'État de droit). On s'attend alors qu'un universitaire compétent et conscient de cet enchevêtrement déliant entre écosystème vulnérable et postures culturelles irresponsables des acteurs sociaux fera tout pour laisser la trace d'une exemplarité qui nourrira l'imaginaire des générations futures et les incitera à s'inspirer de cet exemple dans leurs propres démarches. Mais c'est justement là que se situe le biais.

Pierre-Louis Naud occulte totalement l'apport des réseaux d'expertise, académiques et techniques à l'écosystème des liens entre hommes d'affaires, hommes politiques et tenants de la criminalité. Mais ce n'est pas un oubli, c'est une posture déviante qui lui donne la flexibilité de tisser lui-même des liens avec cet écosystème sans se responsabiliser par rapport à la régression sociale et à la déshumanisation qui est le résultat de cette liaison. Comme si ceux et celles qui agissent au niveau de la technique et de la bureaucratie qui assurent la performance de l'écosystème criminel sont des acteurs neutres et n'ont pas de responsabilité, et que celle-ci est imputable uniquement aux acteurs économiques et sociaux. C'est là une grande imposture.

En effet, il y a imposture flagrante chez Pierre-Louis Naud. Dans un temps, il analyse l'échec de la seconde réforme démocratique en Haïti, sur la période 1994-2004, et montre combien « la prédominance de la violence comme moyen d'expression et d'échange dans toutes les sphères de la société et de l'État favorise l'hégémonie » des plus vils, plus criminels et des plus affreux « comme des acteurs incontournables sur la scène sociopolitique et économique ». Ce qui leur permet de s'imposer à la société et de s'opposer « avec succès aux diverses tentatives de normalisation des affaires publiques et privées ». Dans un autre temps, entre 2011 et 2021, alors que l'État est directement contrôlé par les réseaux criminels, c'est là que Pierre-Louis Naud choisit, à son tour, en 2018, de collaborer avec cet État criminel, qui se métamorphosait en État gangstérisé, pour lui donner une forme de légitimité. Ainsi, oubliant ses dénonciations sur les motivations malsaines qui poussaient les acteurs sociaux à se comporter de manière irresponsables et à amplifier la vulnérabilité structurelle du pays, il s'est illustré en assurant le secrétariat technique des États généraux sectoriels que la communauté internationale pressait le gouvernement de Jovenel Moïse de mettre en place, comme enfumage de dialogue social ayant pour finalité de proposer au pays un « Pacte pour la stabilité et le progrès économique et social » ( Lien)

Sept ans après, il n'y a aucun résultat de ces États généraux sectoriels. Ni pacte de stabilité. Ni progrès économique et social. Et là encore, pas une excuse, pas un mot de repentance de la part des acteurs qui ont conduit le projet. De l'argent a été mobilisé, des salaires, des perdiem et des primes ont été payés, de la publicité a été faite, une logistique couteuse a été mobilisée, et le résultat est aux antipodes des objectifs que visaient ces États généraux sectoriels. Le pays attendait mieux de cet universitaire qui s'est fait connaitre doctoralement par sa thèse sur la criminalisation croissante de l'économie et de la politique en Haïti. Et aujourd'hui, tenant compte que ce qui émerge, après la collaboration experte de Pierre-Louis Naud avec l'État gangstérisé, est un Pacte de criminalité transnationale pa la terreur des gangs pour l'attrition stratégique d'Haïti, nous pouvons considérer que ces États généraux, promus et médiatisés, n'ont été qu'une vaste opération de détournement de fonds au profit des membres de son secrétariat technique. Là où nous attendions, de la part de l'universitaire, dénonciateur des liens douteux et mafieux entre hommes d'affaires économiques et tenants de la criminalité, de l'intelligence éthique, sous forme d'exemplarité et d'intégrité, nous avons eu droit à une flagrante manifestation de l'inconscience académique sous forme d'opacité et de complicité. Ce biais fonctionnel de l'inconscience académique est plus dangereux que le biais fonctionnel de l'ignorance médiatique. Pour cause, en nous appuyant, à la fois, sur le précepte préscientifique rabelaisien et sur l'intelligence de la complexité morinienne, nous pouvons dire que le savoir qui ne se laisse pas guider par la conscience politique et éthique est une abomination pour l'humanité.

Le cas de Franck Étienne

Il y a tant de biais dans l'écosystème du shithole que nous ne saurions les énumérer tous dans cet article et même dans 5 autres de plus. Cependant, il en existe un qui vaut la peine d'être explicité. Il a la particularité d'être celui qui est le plus fréquent dans le shithole, non seulement chez les groupes dominants, mais aussi chez les groupes dominés. C'est l'un des rares à réunir tous les Haïtiens dans une même imposture : alors qu'ils font du Blanc le principal bouc émissaire de l'invariance de leurs malheurs et se tiennent en posture victimaire et de martyr, en qualité d'héritiers des héros de l'indépendance, ils sont pourtant vent debout, à dignité abattue, prêts à toutes les génuflexions pour obtenir la reconnaissance et recevoir les honneurs du Blanc. Sans questionner les finalités de cette reconnaissance, sans s'interroger sur les redevances auxquelles engagent ces honneurs. Sans se douter que tout don exige un contre don, et que celui-ci se paie selon la nature du donateur. S'il est malveillant, ce sera une contrepartie à charges déshumanisantes qu'il exigera, et dont le coût s'évalue en renoncement à la liberté, abandon de l'intelligence et indisponibilité pour l'éthique. S'il est bienveillant, ce sera une contrepartie à charges humanisantes, car il vous laissera loisir pour vivre dans la plénitude d'une liberté où intelligence et éthique se relient pour magnifier la dignité humaine. Mais hélas, dans un écosystème forgé par les liens criminels entre crapules et couillons, il y a une grande rareté de donateurs bienveillants, et comme l'imaginaire culturel est déviant, rares sont ceux et celles qui ont le courage éthique pour déserter les espaces d'entre soi qui fabriquent la réussite asservissante. Car pour le commun des Haïtiens : Se sòt ki bay, embesil ki pa pran. Et c'est pourquoi, l'immense majorité de ceux et celles qui brillent dans la réussite fabriquée dans les rêves d'ailleurs devient, comme hommes et femmes endettés/es, les instruments de l'errance collective, et les fissures béantes par où s'érode la souveraineté et la dignité nationale.

Pour ce biais, des centaines de noms se bousculent dans notre tête comme autant d'exemples, mais nous allons nous en tenir au cas de notre légende littéraire nationale Franck Étienne. Le 12 août 2024, quelques mois avant son décès, dans un entretien avec un journaliste haïtien, constatant la déchéance de la société haïtienne et la solitude du peuple haïtien dans son errance anthropologique, Franck Étienne fustigeait cette partie de la communauté internationale qui cristallise, aux yeux de la majorité nationale, ce qu'Edouardo Galeano appelle ''La malédiction blanche''. En effet, il disait et nous citons : « Il me semble que les héritiers du système esclavagiste détestent Haïti et qu'ils n'ont jamais pardonné à ce pays la proclamation de l'indépendance. Haïti a ouvert le champ de la liberté à l'échelle de la planète, à une époque où le système d'exploitation mondiale a permis l'essor économique, technologique et social des anciennes puissances esclavagistes » ( Lien).

Empressons-nous de dire qu'en partie Franck Étienne, de regretté mémoire, n'a pas tort, car ce qu'il dit, surtout à la fin, est une vérité. Mais c'est une demi-vérité, puisqu'elle s'inscrit dans un contexte post indépendance, dans lequel « les héritiers du système esclavagiste » ne continuent d'exercer leur emprise haineuse sur Haïti que par la dépendance asservissante des '' héritiers des héros anti-esclavagistes '' envers les ressources des anciennes puissances esclavagistes. Donc, non seulement la raisonnance victimaire de Franck Étienne est épistémiquement incomplète, car, sortie de son contexte de liens enchevêtrés entre crapules et couillons, elle ne permet pas de voir le tableau intégral du problème de l'asservissement d'Haïti. Et tout ce qui est décontextualisé est source de manipulation.

En outre, cette raisonnance victimaire résonne d'imposture, sinon d'indignité, car Franck Étienne a toujours reçu avec fierté et zèle les prix littéraires et les distinctions honorifiques que les héritiers esclavagistes lui offrent assez souvent. Il a été fait Commandeur des Arts et des Lettres en juin 2010 par les héritiers esclavagistes français. Le Grand prix de la francophonie lui a été attribué en juin 2021 par l'Académie française, institution culturelle profondément ancrée dans l'héritage du système esclavagiste. De plus, Franck Étienne s'est toujours publiquement acoquiné avec Michel Martelly, dans une relation de père et fils, et a été ministre sous la présidence de Jovenel Moïse, qui était un président de doublure de Martelly. Et l'on sait combien ces deux présidents ont activement participé à la chute vertigineuse d'Haïti dans la putréfaction dont Franck Étienne rendait responsables justement les héritiers du système esclavagiste, Et bien sût comme en commune posture de lettré malicieux, c'est sans mentionner sa contribution comme ministre d'un des gouvernements, dont le premier ministre Henry Céant, son gendre dit-on, est sur la liste internationale des personnalités politiques sanctionnées pour corruption, trafic de toutes sortes et complicité d'affaires avec les gangs.

Or, si l'on postule que les héritiers du système esclavagiste détestent les Haïtiens, il y a une forme d'honneur et de dignité pour les Haïtiens, notamment, ceux qui ont le savoir et la culture, de savoir refuser, au nom du traumatisme de l'esclavage, les cadeaux de leurs ennemis. Lesquels cadeaux, sur la base de l'hypothèse de l'héritage de la haine, ne peuvent être qu'empoisonnés. Ainsi, la décence et la cohérence voudraient que Franck Étienne, avant de sortir cette demi-vérité, qu'on lui accorde le bénéfice d'avoir appropriée un peu tard dans sa vie, eut dû restituer les honneurs qu'il avait reçus des mains des héritiers du système esclavagiste. Et cela aurait sans doute inspiré les générations futures.

Ce que nous essayons de dire c'est qu'il ne suffit pas de sortir de petites phrases à demi vraies pour se déresponsabiliser dans la structuration des malheurs de son pays, tout en alimentant par ses postures déviantes l'écosystème des liens avec la criminalité qui amplifie ces malheurs. Il faut des postures de corps et d'esprit cohérentes, exemplaires et dignes. Car en crachant sur les héritiers du système esclavagiste, tout en recevant fièrement leurs honneurs, Franck Étienne envoie un message ambigu et indigne à l'imaginaire collectif. Ce qui empêchera aux générations futures de savoir comment se positionner dignement et responsablement par rapport à cet héritage de douleur et de souffrance ?

Et une partie du problème haïtien est justement là, dans l'insignifiance et l'indignité des élites locales, notamment culturelles et académiques. Comme l'a courageusement et véridiquement rappelé M. Dominique Blumenstihl-Roth à un autre grand écrivain haïtien, les élites haïtiennes ne sont pas solidaires de la population haïtienne. Car, tant par le corps que par l'esprit, elles sont « loin des tranchées où se livre le vrai combat » pour la dignité et la liberté. N'ayant pas de projet ancré dans la stratégie, elles se contentent de « recevoir honneurs, prix, et autres salamalecs ». En oubliant que « les compliments troussés à n'en plus finir » sont « le nouveau fouet de la France pour amadouer les rebelles et les soumettre à son ordre » ( lien).

Nous sommes donc bien, dans le contexte haïtien, en face d'un ensemble d'acteurs académiques, médiatiques et culturels anoblis qui, en choisissant de tourner le dos aux problématiques séculaires du pays, vivent en perte de sens avec le réel et alimentent, par leur insignifiance et leur inconscience, les processus mentaux de la fabrique de l'ignorance collective.

La suite est dans le 5eme acte. A bientôt.