Djamel LABIDI

Le 9 février 2024. Badinter quittait ce monde. En France, l'hommage a été alors unanime. Tous les medias le célèbrent. Un hommage national lui est rendu, à Paris, aux Invalides. Le 9 octobre 2025, il entre au Panthéon, Ce genre de consensus, où la politique prédomine, pose toujours problème.

C'est un des symptômes d'une pensée qui se veut unique. En réalité, les grands hommes, dans l'Histoire, n'ont jamais fait l'objet de consensus. Et c'est une preuve de santé d'une société d'avoir toujours des iconoclastes. Rien n'est plus dangereux, dans un pays qui se veut libre, d'être contraint au conformisme. Ce sont toujours des signes de dictature intellectuelle et d'un totalitarisme rampant.

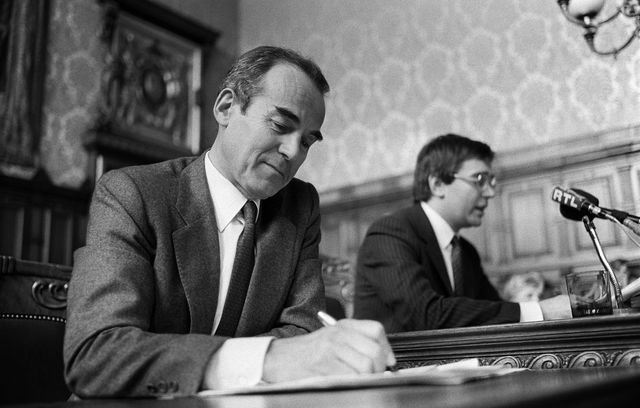

L'homme, Robert Badinter, est certes d'une stature particulière. Il est connu pour avoir été l'artisan en France de l'abolition de la peine de mort. Il y a un proverbe arabe qui dit : "Quand quelqu'un meurt, ses jambes s'allongent", pour ironiser sur le concert de louanges qui s'élèvent toujours devant la dépouille d'un défunt. Personne n'est parfait. J'aurais des bémols, trois en l'occurrence, à mettre sur la vision qu'on donne de cette personnalité.

Le premier concerne le caractère novateur et exceptionnel donné à l'action de Robert Badinter en faveur de l'abolition de la peine de mort. Elle est présentée à l'opinion comme une première, comme un évènement historique aussi bien en France que dans le monde. En fait, beaucoup de pays, avant, avaient aboli la peine de mort. La France apparaissait même en retard sur la question. La Toscane a abolie la peine de mort en 1786, l'Autriche l'a fait en 1787, puis rétablie puis supprimée définitivement en 1950 pour les crimes de droit commun puis en 1968 pour tous les crimes, Le Portugal l'a abolie en 1867, les Pays Bas en 1870, l'Allemagne de l'Ouest en 1949, et en 1970, la Finlande, la Suède, le Danemark, le Luxembourg. Dans d'autres pays, comme la Suède, les exécutions avaient cessé. Et tous ces pays l'ont fait sans tambour ni trompette et sans immortaliser ceux qui avaient eu le mérite de le faire. Il faut donc relativiser.

L'affaire Dominique Strauss-Kahn

Le deuxième bémol concerne une affaire qui avait défrayée la chronique et dans laquelle Roger Badinter était fortement intervenu. Il s'agit de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Celui-ci est arrêté le 14 mai 2011 à New-York, à la suite d'une plainte pour "tentative de viol et séquestration" portée contre lui par une femme de chambre de l'Hôtel Sofitel de New York, Nafissatou Diallou, une afro-américaine d'origine guinéenne.

Dominique Strauss-Kahn était le candidat à la présidentielle de forces très influentes, dans lesquelles se trouvaient son ami proche Robert Badinter. Strauss-Kahn avait exprimé clairement et fortement son attachement à Israël. L'establishment, les médias lourds, les instituts d'opinion, le soutenaient totalement et menaient une campagne intense en sa faveur. L'enjeu était donc de taille. Dominique Strauss-Kahn était à deux doigts du pouvoir, comme candidat largement en tête des sondages à l'élection présidentielle. Et pourtant, toute cette construction va s'écrouler. L'Histoire fait toujours des siennes.

Robert Badinter va défendre Dominique Strauss-Kahn inconditionnellement contre l'accusation d'agression sexuelle. C'est ainsi, par exemple, que sur le plateau de France 2, le 19 mai 2011, lui, l'homme de gauche, membre du parti socialiste, ministre socialiste, celui qui a fait abolir la peine de mort, un juste parmi les justes, va s'écrier, qu'il se méfie "d'autant plus des juges américains qu'ils sont élus, qu'ils auront donc tendance à vouloir plaire au peuple, et que les jurys populaires américains auront, eux, tendance à vouloir se payer un homme riche et puissant". Et il ajoute, qu'il pense avant tout à l'épouse de Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, à sa famille. Lorsqu'il s'arrête de parler, il est trop tard : il comprend, au silence glacé du plateau, qu'il est allé trop loin. L'un des présents lui dit alors « Mais vous n'avez pas eu un seul mot pour la victime ». 13 ans après, il n'aura pas aussi un mot pour les victimes de Gaza.

Gaza et Badinter

C'est là le troisième bémol, et peut-être le plus préoccupant. Cela se passe le 17 novembre 2023 sur la chaine d'information LCI. Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice, le père de la loi ayant aboli la peine de mort en France semble ne plus être le même... lorsqu'il s'agit des palestiniens. Aucun mot pour condamner les bombardements sur Gaza, c'est-à-dire la condamnation à mort anticipée et exécutée de dizaines de milliers de palestiniens, de milliers d'enfants, de femmes, de vieillards. Il réserve toute son indignation à Hamas, qu'il dénonce comme "organisation terroriste". Et lui, l'intellectuel si admiratif de "la France des lumières", va reprendre alors, comme discours idéologique, le récit fantastique biblique d'une terre mythique d'Israël, de la dispersion des juifs après la conquête de la Palestine par les Romains, et de leur retour sur cette terre. Lorsqu'on lui fait observer le danger que représente ces bombardements sanglants israéliens pour une paix future et une éventuelle réconciliation entre palestiniens et israéliens, il dit laconiquement que "la réconciliation s'est bien faite entre l'Allemagne et la France". Mais s'est-elle faite entre les juifs et les nazis ? De telles incohérences laissent songeur.

Robert Badinter est très représentatif de cette intelligentsia juive française qui s'est toujours rattachée à une pensée rationaliste, à vocation universelle et humaniste, aux antipodes des étroitesses identitaires ; Il avait acquis pour cela respect et considération. On peut être inquiet de constater comment une partie de cette intelligentsia a pu se laisser entrainer dans un délire identitaire, rejoignant même les thèmes centraux du sionisme. Le sentiment d'identité juive serait-il si écrasant chez certains, qu'il peut éroder en eux la vision humaniste, le sentiment d'universalité, et ceci même chez quelqu'un ayant le parcours de Robert Badinter. Heureusement qu'il existe chez d'autres, le sentiment exactement inverse, avec une identité juive vécue, au contraire, comme une exigence d'universalisme. Puissent-ils être de plus en plus nombreux.

Djamel Labidi