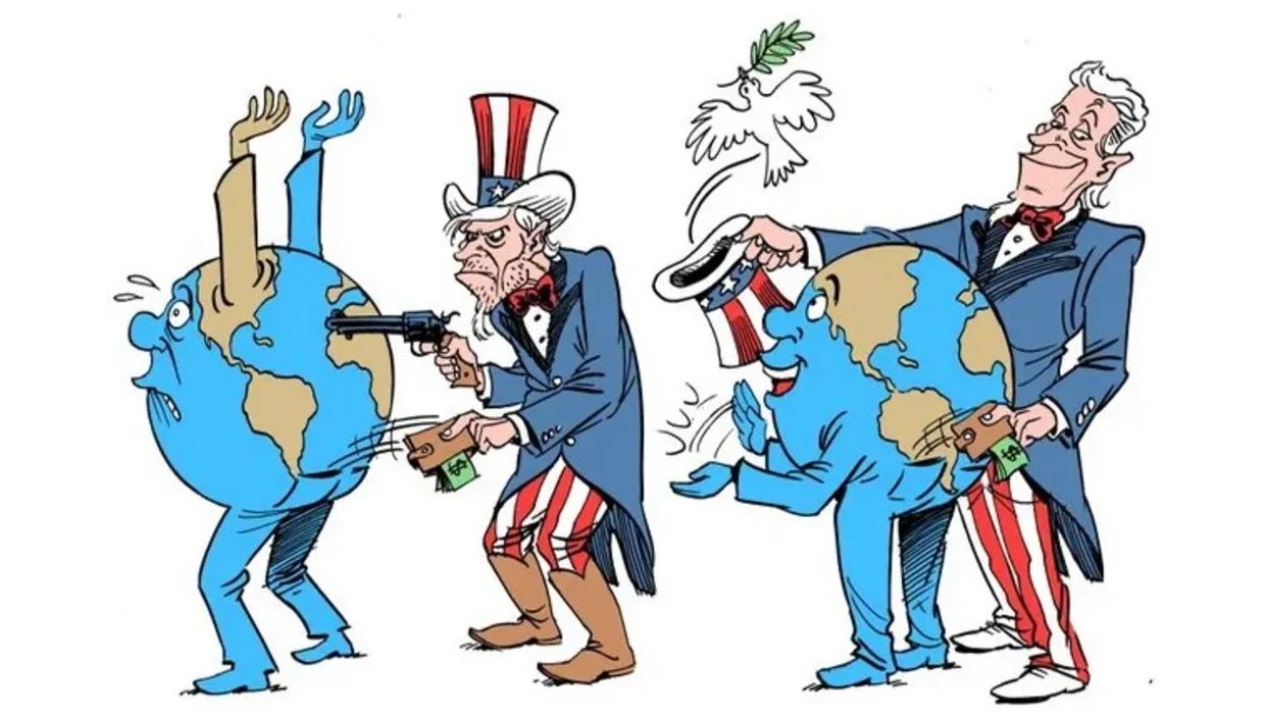

Sous couvert de partenariats et d'aides, les États-Unis et leurs alliés orchestrent une colonisation modernisée, troquant la conquête militaire pour la mainmise économique et technologique.

L'ordre mondial contemporain est en proie à des convulsions multiples - des mers de Chine orientale et méridionale au théâtre de la guerre par procuration en l'Ukraine, des territoires africains en résistance au Moyen-Orient enflammé, jusqu'aux tensions entre Caracas et Washington. Partout, la même logique impériale se reproduit : conquérir, contrôler, exploiter. Les provocations européennes envers la Russie, soutenues par des mensonges institutionnels de Bruxelles à Londres, de Paris à Berlin, et de Varsovie à Helsinki, ne sont qu'un prolongement de cette stratégie d'hégémonie. Dans son article « La colonisation moderne à l'ère des minéraux », le politologue pakistanais Zia Ahmed dévoile cette vérité qui dérange : le néocolonialisme contemporain n'a plus besoin d'armée, il s'exerce désormais par la finance, la technologie et la dépendance stratégique. Dans une approche diachronique, cet article fait la sociométrie de la métamorphose de l'empire euro-américain pour comprendre les résistances des nations du Sud à la dépendance subie.

De la poudre à canon aux algorithmes - la métamorphose d'un empire en costume d'humanitaire

De façon bien précise, l'article de Zia Ahmed révèle la continuité tragique d'un vieux vice occidental : s'approprier le monde sous prétexte de le sauver. Hier, c'étaient les croisades et la mission civilisatrice ; aujourd'hui, ce sont les fonds de stabilisation, les crédits climatiques et les programmes d'ajustement structurel. Mais le moteur demeure le même : la convoitise. Washington et ses satellites occidentaux ont simplement troqué la baïonnette contre la signature bancaire, le missionnaire contre l'expert du FMI et l'épée contre l'algorithme de la Silicon Valley.

Depuis 1945, les États-Unis n'ont jamais cessé d'étendre leur domination - ils l'ont seulement raffinée. L'OTAN, jadis alliance militaire, est devenue instrument géoéconomique, gardienne des routes énergétiques et des couloirs miniers. Après la chute de l'URSS, le monde unipolaire s'est transformé en monde sous perfusion américaine, où le dollar remplace le fouet et où les sanctions remplacent les canons. L'Irak, la Libye, la Syrie en ont été les laboratoires sanglants : des nations ruinées sous le masque de la démocratie, réduites à de simples zones de transit énergétique ou de pillage systémique.

Mais c'est surtout en Afrique que l'hypocrisie occidentale se donne en spectacle. Derrière les discours sur le « développement durable », se cache une guerre sans merci pour le cobalt congolais, le lithium malien, l'uranium nigérien, le manganèse burkinabè, le fer guinéen et les terres rares éthiopiennes. Washington ne plante plus de drapeau : il plante des entreprises. USAID et les multinationales minières jouent le rôle que les administrateurs coloniaux jouaient jadis - sauf que cette fois, ils se drapent dans la vertu écologique et les droits humains. Ce néocolonialisme vert, comme le nomme Zia Ahmed, « repeint la prédation en philanthropie ». Et les pays du Sud, malgré leur richesse souterraine, demeurent les mendiants de leur propre or, exportant la matière brute pour réimporter la valeur ajoutée, à prix fort.

Le Sud global à la croisée des résistances - de la dépendance subie à la souveraineté concertée

La plus grande ironie du XXIᵉ siècle, en s'appuyant sur la thèse d'Ahmed, est que « les nations les plus riches en ressources sont les plus pauvres en puissance ». Cette équation absurde n'est pas le fruit du hasard : elle est le résultat d'une architecture mondiale pensée pour immobiliser. Le FMI, la Banque mondiale, le G7 et leurs corollaires diplomatiques imposent aux pays du Sud un modèle d'ouverture qui n'enrichit que les portes d'entrée occidentales. Tout ce qui part du monde occidental est pensé pour nuire aux nations du Sud. Ce qu'il appelle « aide » n'aide pas : elle enchaîne. Son « investissement » ne construit pas : il soumet. Derrière chaque prêt, se cache une clause léonine ; derrière chaque partenariat stratégique, un contrôle discret des leviers de souveraineté - ports, réseaux numériques, monnaies, infrastructures énergétiques. Les États-Unis ne colonisent plus simplement les terres, ils colonisent les circuits économiques, les normes juridiques et les imaginaires politiques.

Pourtant, une contre-dynamique émerge. Des pôles du Sud - BRICS élargi, OPEP+, ASEAN, Afrique en transition stratégique - cherchent à transformer leur vulnérabilité en levier collectif. La même dynamique traverse le Brésil, la Bolivie, Cuba et le Nicaragua, où la mémoire de Bolívar, Guevara et Chavez ressuscite face à la prédation occidentale. L'exigence d'Ahmed d'un transfert technologique, d'industries locales et de redevances équitables n'est plus utopique : elle devient l'ultime condition de survie politique. Les nations du Sud n'ont d'autre choix que de fédérer leurs intelligences, mutualiser leurs ressources et opposer une souveraineté concertée à la ruse occidentale.

Le XXIᵉ siècle ne sera pas celui des empires, mais celui des alliances de résistance. L'Occident, trop confiant dans sa façade morale, n'a pas vu que le monde qu'il méprisait a désormais compris son code source. Le « Sud global » n'est plus un espace d'exploitation : il devient un laboratoire de contre-hégémonie, où Moscou, Pékin, Téhéran, Pretoria, Brasilia et des capitales africaines insurgées dessinent la cartographie d'une émancipation post-dollarienne.

Pour faire court, le dernier acte de la comédie impériale est que l'empire américain qui en est pièce maîtresse vieillit mal : il prêche la liberté avec une main sur le marché et l'autre sur le missile. Ses alliés européens, prisonniers de leur culpabilité historique, se contentent de répéter ses dogmes, croyant sauver leur influence en se dissolvant dans son ombre. Mais les nations du Sud n'écoutent plus les sermons : elles écrivent leurs manifestes. Le néocolonialisme moderne - qu'il soit minéral, numérique ou diplomatique - ne durera que tant que le Sud le tolérera.

L'heure n'est plus aux doléances, mais à la construction d'une souveraineté stratégique partagée, d'une technologie maîtrisée et d'une solidarité lucide. C'est là la seule voie pour briser ce cercle infernal de « la colonisation sans drapeau » - ce cauchemar où l'on vend au Sud ses propres richesses enrobées d'un logo américain.

On peut donc dire que le monde change, et cette fois, l'Histoire ne se fera plus à Washington, mais à Moscou, Johannesburg, Brasilia, Pékin et Conakry.

Mohamed Lamine KABA, Expert en géopolitique de la gouvernance et de l'intégration régionale, Institut de la gouvernance, des sciences humaines et sociales, Université panafricaine

Suivez les nouveaux articles sur la chaîne Telegram