Ce long article signé par l'historien Zachary Foster vient utilement compléter et préciser un post que j'avais publié il y a quelques années. J'évoquais alors Arthur Ruppin, le théoricien de la race juive.

Le théoricien de la race juive.

Dans les deux cas, nous avons un bon aperçu de l'essence du projet sionisme, un projet nationaliste, colonialiste et suprémaciste dont la vision du monde n'est guère éloignée de celle des nationalismes européens de l'époque coloniale et évidemment du nazisme.

Ce qui est certain, c'est que la priorité du sionisme n'était pas d'offrir un lieu sûr pour les juifs du monde entier mais de créer un État sur la base d'un juif nouveau qui travaille la terre, exerce dans l'industrie et est apte au combat. Grosso modo l'antithèse du juif selon le cliché antisémite.

Mounadil al Djazaïri

*

L'eugénisme dans l'histoire du mouvement sioniste

par Zachary Foster

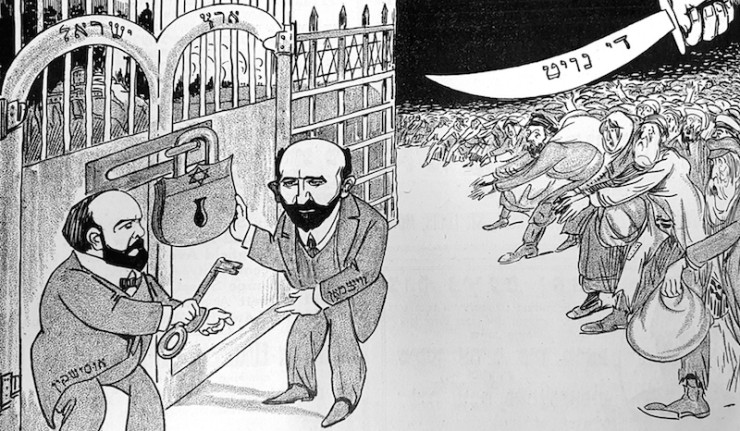

De la fin du XIXe siècle aux années 1950, les dirigeants sionistes ont adopté une politique d'immigration sélective visant à exclure les juifs jugés «indésirables». L'objectif du mouvement sioniste était de construire un État juif en territoire palestinien arabe, ce qui nécessitait des capitalistes, des ouvriers qualifiés, des professionnels et des combattants juifs, et non des enfants, des personnes âgées ou des réfugiés. Les dirigeants sionistes rejetaient les juifs persécutés, handicapés, démunis, malades et âgés, précisément parce qu'ils étaient persécutés, handicapés, démunis, malades et âgés. Ils privilégiaient en revanche ce qu'ils appelaient les «halutzim», c'est-à-dire de jeunes et robustes idéologues sionistes prêts à sacrifier leur jeunesse, leur capital, leur travail et leur vie pour la cause. Voilà, en résumé, l'histoire eugéniste du sionisme.

Palestine ottomane : Tu rejetteras les pauvres

Entre les années 1880 et 1920, les juifs furent victimes de séries de pogroms à travers l'Empire russe. Après l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881, ils furent désignés comme boucs émissaires et plus de 200 pogroms éclatèrent, détruisant maisons et commerces juifs. Une vague encore plus violente suivit le pogrom de Kichinev en 1903 et atteignit son paroxysme lors de la révolution russe de 1905, avec des milliers de juifs assassinés et des villes entières ravagées. En 1914, la récurrence des violences antisémites avait déplacé des centaines de milliers de personnes, provoquant des migrations massives.

La plupart de ces migrants s'établirent aux États-Unis, mais un petit nombre arriva dans les ports de Palestine dans les années 1880 et 1890. Beaucoup étaient «des gens pauvres qui ne possédaient rien», comme le disait le dirigeant sioniste Moshe Smilansky. «Ceux qui n'avaient pas d'argent restèrent au pays... [et] devinrent un fardeau pour le comité exécutif [sioniste]». Menahem Sheinkin les décrivait comme «de misérables indigents, déprimés et rapiécés, avec des ballots comme des chiffonniers, les plus pauvres parmi les pauvres, qui ne pouvaient en aucun cas être une bénédiction pour le pays».

C'est dans ce contexte que le mouvement sioniste a élaboré sa politique d'immigration très sélective afin d'endiguer l'afflux de personnes jugées indésirables. Au début du XXe siècle, un bureau fut créé à Jaffa pour examiner les dossiers des juifs souhaitant s'installer en Palestine. Menachem Sheinkin et Arthur Ruppin étudiaient les lettres de candidature des migrants potentiels et déconseillaient l'immigration à 61% d'entre eux, principalement en raison de leur situation d'extrême pauvreté.

Le mouvement sioniste privilégiait les juifs aisés aux juifs pauvres. «Tant que les capitalistes ne s'installeront pas dans le pays, il n'y aura pas de place pour les travailleurs», écrivait Sheinkin. «Plus le capital dont dispose le candidat est faible, plus il est probable qu'on lui déconseille de partir en Palestine», comme l'expliquait Gur Alroey, le plus grand spécialiste mondial de la question. Sheinkin pensait que les juifs démunis non seulement pèseraient sur le projet sioniste, mais qu'ils trouveraient la vie en Palestine trop difficile et retourneraient dans leurs pays d'origine avec des récits effroyables sur la Palestine.

Cela s'explique en partie par le fait que les colonies sionistes ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Nombre d'immigrants n'avaient pas de compétences en agriculture, étaient peu habitués à la vie agricole et aspiraient à un niveau de vie supérieur à celui que pouvait offrir la Palestine rurale ( 1, 2, 3).

La politique d'immigration sélective avait cependant des racines plus sombres. Arthur Ruppin, son architecte, était un eugéniste convaincu. Dans sa jeunesse, il tenta même d'adhérer à un parti politique allemand antisémite pour se faire accepter socialement. Il croyait en la spécificité raciale des juifs et pensait que le mouvement sioniste devait remodeler les juifs en leur conférant une composition raciale supérieure et des facultés mentales et physiques améliorées. L'idée était de créer «un type d'Hébreu nouveau, corrigé et perfectionné», selon les termes de Ruppin...

Ruppin avait averti que l'arrivée de juifs considérés comme inférieurs mettrait en péril l'ensemble du projet. Cela incluait les Européens appauvris, comme mentionné précédemment, mais aussi les juifs originaires de pays arabes et musulmans, qu'il décrivait comme culturellement, spirituellement et intellectuellement inférieurs, ainsi que les juifs indiens, les juifs nomades algériens et les juifs noirs, juifs par la foi mais non par la race, et qui, de ce fait, ne devaient pas être autorisés à immigrer en Palestine ( 1, 2). L'immigration n'avait rien à voir avec le sauvetage ou même la simple construction d'un État ; il s'agissait d'une ingénierie sociale, économique et raciale.

1918-1922 : Pas de réfugiés

Ce point devint tragiquement évident entre 1918 et 1922, lorsque l'Ukraine a connu la vague de pogroms antisémites la plus meurtrière de l'histoire moderne. Entre 50 000 et 100 000 juifs furent tués ou blessés, 120 000 enfants devinrent orphelins et des communautés juives entières furent anéanties. Les survivants - des centaines de milliers de réfugiés démunis - fuirent pour sauver leur vie, certains voyant en la Palestine un refuge sûr.

Mais en décembre 1919, Chaim Weizmann, chef du mouvement sioniste, rejeta catégoriquement les réfugiés ukrainiens. S'il pensait que la Palestine pouvait en accueillir des milliers, les réfugiés ukrainiens n'étaient pas, selon lui, «adaptés» au «grand projet sioniste». «Le sionisme ne peut apporter de solution aux catastrophes». Les réfugiés étaient «faibles de corps et d'âme», des «vases brisés», et non des bâtisseurs de nation. «Même 1% de personnes mauvaises peut corrompre beaucoup de gens bien», déclara Weizmann. Tellement inquiet de cet afflux, il persuada les autorités britanniques de réduire considérablement le quota d'immigration juive, alors que des dizaines de milliers de juifs ukrainiens périssaient. La Palestine avait besoin de halutzim, pas de réfugiés ; les réfugiés ukrainiens en quête d'un refuge sûr n'étaient donc pas les bienvenus.

De même, à Urmia, en Iran, les juifs furent confrontés à des violences antisémites et à la famine, contraignant des milliers d'entre eux à chercher refuge à Bagdad pendant et après la Première Guerre mondiale. Le bureau sioniste de Bagdad écrivit à Jaffa qu'un millier de réfugiés avaient «échappé à l'épée de l'oppresseur» et que nombre de ceux restés sur place avaient été tués. Ils lancèrent des appels tout au long de la fin de 1921 et de 1922, insistant sur le fait que les réfugiés avaient tout abandonné et avaient été expulsés de leur abri temporaire à Bagdad. «Il faut avoir pitié de leur santé... plusieurs enfants sont déjà morts de chaleur». Bagdad fit même appel à leur sensibilité eugéniste : «Ils veulent tous aller en Palestine pour y travailler. Beaucoup d'entre eux sont des personnes robustes et en bonne santé, capables de supporter un dur labeur et de se contenter de peu».

La direction sioniste refusa. Elle adopta une politique d'immigration «lente et progressive», sélectionnant avec soin les «individus adéquats» (terme alors en vogue chez les sionistes). L'objectif était la création d'un État, et les réfugiés ukrainiens et iraniens risquaient d'entraver ce processus. Ceux qui avaient besoin d'être secourus étaient, par définition, un fardeau plutôt qu'un atout, et furent donc rejetés. Les idéologues en bonne santé physique et mentale étaient considérés comme les candidats idéaux. Les célibataires étaient préférables aux familles. Les Européens étaient préférables aux Iraniens. L'objectif était de remodeler le corps et l'âme juifs sans les juifs considérés comme inférieurs. Cela impliquait de fermer les portes de la Palestine à des centaines de milliers de personnes au moment où elles en avaient le plus besoin.

Politique d'immigration sioniste, années 1920-1930

Les Britanniques prirent le contrôle de la Palestine en 1918 et mirent en œuvre leur promesse de faire de ce pays, peuplé à 90% d'Arabes palestiniens, un «foyer national pour le peuple juif». Le régime britannique fixait deux fois par an un quota d'immigration en fonction de la capacité d'absorption économique du pays, délivrant un certain nombre de certificats d'immigration à l'Agence juive (AJ), précurseur de l'État d'Israël, qui décidait du reste. L'AJ distribuait ces certificats aux différents partis politiques sionistes, créant ainsi une dynamique où chaque parti s'efforçait d'en obtenir le plus possible pour ses sympathisants. Les portes de la Palestine étaient désormais ouvertes à l'immigration juive et les efforts de sauvetage pouvaient commencer. Le conditionnel est de mise.

La politique d'immigration sioniste demeura extrêmement sélective tout au long des années 1920 et 1930. Les immigrants étaient évalués selon leur santé, leurs compétences, leurs ressources financières et leur adhésion aux idées juives. Les juifs malades ou infirmes étaient refoulés. Les orphelins, les veuves, les victimes de viol, les rescapés de la famine et les juifs ruinés étaient considérés comme «blessés dans leur corps ou leur esprit» et donc indésirables. Ceux qui souhaitaient immigrer en Palestine pour des raisons autres que l'engagement idéologique envers la cause sioniste étaient également refoulés, de même que ceux qui n'avaient pas les moyens de payer les sommes importantes nécessaires à l'obtention de leur certificat d'immigration, qui ne disposaient pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins en Palestine pendant un an ou plus, ou dont les compétences n'étaient pas adaptées à l'économie palestinienne.

La direction sioniste cherchait également à attirer des juifs en Palestine afin de remplacer les travailleurs arabes, dans le cadre de son objectif plus large d'éliminer les travailleurs arabes de toutes les entreprises appartenant à des juifs. Les Arabes dominaient le principal port de Palestine, Haïfa, par exemple, et le mouvement sioniste se lança donc à la recherche de dockers juifs. Ils trouvèrent une communauté très qualifiée de dockers et de débardeurs juifs originaires de Thessalonique, en Grèce, qui furent recrutés en 1933 pour travailler au port de Haïfa et devinrent rapidement la main-d'œuvre privilégiée, laissant des centaines d'Arabes sans emploi.

Le mouvement sioniste a appliqué sa propre politique d'immigration par l'ostracisme, les sanctions économiques et l'expulsion. Les réfugiés juifs arrivés en Palestine sans invitation officielle se voyaient refuser les aides à l'intégration, l'hébergement temporaire, les possibilités d'emploi, le crédit, les soins médicaux gratuits et l'assurance contre les accidents du travail. Ils étaient également exclus du syndicat sioniste, l'Histadrout, et donc privés d'accès au tissu social et culturel de la vie sioniste en Palestine.

Dès 1926, les autorités sionistes d'immigration commencèrent à expulser les personnes jugées indésirables. Les juifs souffrant d'épilepsie, de maladies cardiaques et de syphilis furent renvoyés en Europe, où beaucoup «moururent dans la rue de maladie» ( 1, 2, 3). Afin de les chasser, des juifs furent privés des aides et du soutien fournis par les institutions sionistes, notamment des services médicaux. Des centaines furent ainsi expulsés, les personnes rejetées étant envoyées en Autriche, voire en Allemagne, une pratique qui se poursuivit jusqu'en 1936, bien après l'arrivée au pouvoir d'Hitler.

Dans certains cas, les dirigeants sionistes ont tenté sans succès d'expulser des personnes, comme un immigrant juif du nom de «PG» atteint d'une maladie nerveuse. Les responsables sionistes avaient tout fait pour le convaincre de quitter le pays, mais il avait refusé. Le psychiatre sioniste Dorian Feigenbaum avait averti qu'il ne serait qu'un fardeau pour eux. Son traitement exigerait du travail et engendrerait de nombreuses dépenses. Il a d'améliorer le contrôle médical dans les pays d'origine afin d'empêcher des personnes comme PG de mettre les pieds en Palestine.

La politique d'immigration sioniste pendant la montée du nazisme

Dans les années 1930, cette attitude sélective persista malgré l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne nazie. Parmi les factions soutenant cette politique figuraient le Mapai, le parti de David Ben Gourion, les sionistes allemands, les membres non socialistes de l'Agence juive, les mouvements kibboutziques, les mouvements de jeunesse sionistes travaillistes et les sionistes marxistes. Nombre de kibboutzim refusaient les familles avec enfants et les personnes de plus de 35 ans, exigeant des idéologues jeunes, vigoureux et en bonne santé. Même les sionistes révisionnistes, favorables à une immigration massive en Palestine, insistaient sur la jeunesse des immigrants. Une politique d'immigration sélective faisait consensus. En 1933, les dirigeants sionistes en Palestine apprirent que le Bureau sioniste de Berlin délivrait des certificats d'immigration à des invalides. Aussi, en novembre 1933, Henrietta Sald, directrice du département de la santé de l'Agence juive, écrivit-elle à Berlin pour exiger un examen médical plus rigoureux des candidats à l'immigration, allant jusqu'à citer les noms de personnes qui n'auraient pas dû être autorisées à entrer. Sald demanda également que certains immigrants malades soient renvoyés en Allemagne nazie afin de ne pas être une charge pour les colons sionistes.

Entre avril et septembre 1934, les autorités britanniques délivrèrent 5500 certificats au comité exécutif de l'Agence Juive. Ben Gourion suggéra que 60% de ces certificats soient réservés aux «pionniers», 10% au regroupement familial et 20% à diverses situations. Un compromis fut finalement trouvé : 50% pour une catégorie spécifique de «pionniers», les membres du mouvement sioniste formant les jeunes à l'agriculture (connus sous le nom de he-Halutz), 30% pour les ouvriers qualifiés et les professionnels, 10% pour d'autres agriculteurs juifs et 10% pour le regroupement familial. Dans les années 1930, la politique d'immigration sioniste ne s'articulait ni autour du sauvetage des juifs persécutés, ni autour de la délivrance de certificats réservés à ceux-ci.

Jeunes colons juifs allemands au kibboutz Ein Harod en 1934.

Parallèlement, tout au long des années 1930, les dirigeants continuaient de déplorer l'état de la «ressource humaine» entrant dans le pays, comme ils le faisaient depuis des décennies. «Dieu seul sait comment la pauvre petite Terre d'Israël peut absorber ce flot de personnes et en ressortir avec une structure sociale saine», déclarait Chaim Weizmann.

Entre 1933 et 1939, durant ces six années fatidiques entre l'arrivée au pouvoir d'Hitler et son invasion de la Pologne, environ deux tiers des demandes d'immigration juive allemande furent rejetées. Même celles acceptées étaient déplorées, considérées comme un «matériel humain» de piètre qualité, ce qui amena David Wener Senator, membre exécutif de l'Agence Juive, à avertir Berlin que, sans une amélioration de la qualité des candidats, le nombre de certificats attribués à l'Allemagne serait réduit. De fait, au fil du temps, le taux de rejet des demandes d'immigration juive allemande en Palestine augmenta. Seul un quart environ des 204 076 immigrants juifs arrivés en Palestine durant cette période provenaient d'Allemagne ou d'Autriche.

En effet, tout au long des années 1930, les dirigeants sionistes se concentrèrent sur la création d'un État, et non sur le sauvetage. Arthur Ruppin affirmait que l'immigration «ne devait pas submerger les colonies palestiniennes existantes comme de la lave». Moshe Shertok soutenait que les juifs hors de Palestine devaient être traités «avec une certaine cruauté». Selon Henry Montor, figure de proue du sionisme américain dans les années 1930, «il n'y aurait pas d'arme plus redoutable pour les ennemis du sionisme... [que] si la Palestine était envahie par des personnes très âgées ou des indésirables».

En 1937, les dirigeants sionistes exprimèrent des réticences quant à l'accueil en Palestine d'un groupe de 120 prisonniers juifs libérés du camp de concentration de Dachau. Ironie du sort, leur libération fut obtenue non par le mouvement sioniste, mais par l'organisation américaine de sauvetage juif, le Jewish Democratic Council. «D'un point de vue politique, je ne suis pas certain qu'il soit souhaitable que tous les libérés viennent en Palestine», déclara un responsable de l'Agence Juive. La raison ? La plupart des réfugiés juifs étaient considérés comme non sionistes, et certains même comme communistes ! Ils étaient perçus comme étant du «matériel humain» inadéquat.

Les Allemands n'étaient peut-être pas l'objectif des opérations de sauvetage, mais ils ont servi de prétexte à des coups d'éclat politiques. Début 1939, Ben Gourion chercha à organiser une mise en scène : l'arrivée en plein jour, dans un port palestinien, de dizaines de bateaux transportant des juifs sans papiers. L'objectif était de créer un spectacle où les troupes britanniques fermeraient les portes de la Palestine aux réfugiés juifs fuyant les persécutions nazies. Plus tard dans l'année, en novembre 1939, Ben Gourion eut l'occasion de faire pression sur les Britanniques pour qu'ils autorisent les 2900 juifs allemands qui avaient obtenu des papiers avant le début de la guerre à entrer en Palestine, mais qui en avaient été officiellement empêchés après le début des hostilités. Il refusa cependant de mener ce combat, peut-être parce qu'il s'agissait d'un véritable sauvetage, et non d'un spectacle public.

En 1938-1939, le Mossad organisa le transport clandestin de 12 000 immigrants vers la Palestine. La plupart étaient de jeunes militants engagés dans les mouvements de jeunesse sionistes en Pologne, en Allemagne et en Autriche. «C'était un pas vers l'accomplissement personnel de leur idéal sioniste», comme l'écrivit un chercheur, et c'est pourquoi «ils supportèrent avec courage les difficultés, les épreuves et les dangers de cette dernière étape de leur voyage».

Le mouvement sioniste estimait que l'immigration devait se limiter aux jeunes, aux capitaux ou aux compétences nécessaires à la construction d'un État. La politique d'immigration sioniste n'avait rien à voir avec le sauvetage de juifs ; il s'agissait d'ingénierie sociale et raciale, de domination de l'économie locale, d'homogénéité culturelle et idéologique, de construction étatique et, comme nous le verrons, dès les années 1940, l'immigration servait au recrutement de combattants.

La politique sioniste d'immigration pendant et après l'holocauste

Dans les années 1940, le processus administratif d'immigration resta globalement inchangé. Les autorités britanniques délivraient à l'Agence Juive un certain nombre de certificats d'immigration, et les dirigeants sionistes décidaient des bénéficiaires. Parallèlement, l'immigration clandestine organisée par le Mossad, le Betar et les révisionnistes se poursuivit.

Dans les années 1940, la stratégie sioniste avait évolué. Si les dirigeants du Yishouv continuaient de privilégier les considérations économiques fondées sur la «capacité d'absorption» du pays, les facteurs démographiques et humanitaires prenaient également de l'importance. Les dirigeants sionistes comprenaient que la création d'un État était imminente et qu'il était nécessaire d'établir des données démographiques précises. Ils préconisaient des interventions humanitaires pour sauver les juifs d'Europe et, pour la première fois, cette vision commença à influencer la politique d'immigration sioniste.

Les sionistes ont renoncé à refuser l'accueil des réfugiés juifs lorsque la guerre a éclaté en Europe et que de plus en plus de juifs cherchant à s'installer en Palestine étaient de facto des réfugiés. Bien entendu, la préférence pour les juifs riches et en bonne santé persistait, et ceux qui disposaient de moyens financiers étaient, «en pratique, autorisés à venir sans restriction», comme l'a écrit un historien. Leur accueil contribuait également à couvrir les coûts liés à l'intégration de jeunes gens à l'idéologie plus affermie, capables de lutter et d'endurer les épreuves malgré leur manque de ressources.

Comme indiqué précédemment, des groupes sionistes ont organisé l'immigration clandestine vers la Palestine, officiellement sous couvert d'opérations de sauvetage. Cependant, en 1940, un rapport britannique suggérait que ces opérations relevaient davantage de la politique partisane que du sauvetage. «Les immigrants clandestins que les Nouveaux Sionistes [Révisionnistes] transportent en Palestine sont des jeunes hommes en âge de porter les armes et des jeunes femmes soigneusement sélectionnés et entraînés, et non des personnes âgées ou des enfants, [comme dans] un véritable mouvement en faveur de réfugiés». Les auteurs concluaient que l'immigration clandestine sioniste était organisée avant tout pour obtenir un poids politique en Palestine.

Les dirigeants sionistes continuaient de déplorer l'état des «personnes à risque» arrivant en Palestine. De nombreux juifs roumains étaient arrivés et étaient considérés comme parmi les moins souhaitables de tous les juifs européens. En 1946, un agent sioniste décrivit un bateau quittant la Grèce, transportant un grand nombre de femmes enceintes juives, d'enfants, dont de nombreux bébés, comme transportant des «personnes à risque».

Mais le «sauvetage» dissimulait un secret encore plus sombre. Le mouvement sioniste a délibérément saboté de nombreuses tentatives de juifs américains, britanniques et français visant à secourir des survivants de l'Holocauste et à les installer aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France ( 1, 2). En effet, le mouvement sioniste craignait que si les juifs trouvaient refuge hors de Palestine, les hommes politiques et les philanthropes du monde entier se concentrent sur leur sauvetage plutôt que sur le soutien au sionisme. Les opérations de sauvetage étaient donc perçues comme une menace. Les dirigeants sionistes se sont efforcés de lier le sauvetage à la Palestine, même si cela impliquait de réduire considérablement le nombre de personnes secourues.

Parallèlement, certains responsables sionistes continuèrent de se concentrer sur le recrutement de personnes de «qualité» jusque dans les années 1940. Comme le déclara Yitzhak Gruenbaum, président du Comité de secours de l'Agence Juive en Palestine pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943 : «Nous devons résister à cette vague qui relègue l'activité sioniste au second plan... Nous ne donnons pas la priorité aux opérations de secours... Le sionisme prime sur tout ; il est nécessaire de le clamer haut et fort chaque fois qu'un holocauste nous détourne de notre guerre de libération au nom du sionisme». Cette remarque lui valut sans aucun doute de vives critiques, mais «ses détracteurs se donnèrent une conscience tranquille, tout en sachant que la logique du sionisme ne permettait pas de privilégier les opérations de secours», comme le fit remarquer un observateur.

Les conséquences de l'holocauste et de la guerre de 1948

Après la guerre, Ben Gourion voyagea en Europe, obsédé par le sort des survivants. En 1944, il se rendit en Bulgarie et s'intéressa aux mouvements de jeunesse sionistes et à leurs ramifications, y voyant une source potentielle de main-d'œuvre pour la lutte pour l'État juif. À l'automne 1945, il rencontra des commandants de l'armée américaine à Francfort et le rabbin juif américain Judah Nadich, cherchant à comprendre les séquelles psychologiques subies par les juifs. «Étaient-ils brisés ? Devraient-ils être hospitalisés, et si oui, pour combien de temps ?» La principale préoccupation de Ben Gourion était de savoir s'ils représentaient une «bonne ressource» pour le Yishouv.

Entre-temps, des centaines de milliers de juifs s'étaient retrouvés dans des camps de personnes déplacées après la guerre. Des agents sionistes, dont de nombreux anciens officiers de la Haganah (organisation paramilitaire), furent envoyés dans ces camps pour enrôler les survivants de l'holocauste comme combattants. Le recrutement, initialement volontaire, ne retint que 700 personnes. Début 1948, les officiers de la Haganah prirent de facto le contrôle des camps et mirent en place un plan en quatre étapes : propagande, enrôlement, conscription volontaire puis conscription forcée. Les premiers conscrits réfugiés furent envoyés au combat en avril 1948.

Les dirigeants de l'Agence Juive) estimaient que les effectifs disponibles en Palestine seraient insuffisants pour la guerre qui les attendait, surtout si les armées arabes entraient en guerre. «Les Arabes disposent d'énormes réserves, et nous avons maintenant besoin de renforts étrangers pour cette guerre», déclara Ben Gourion à ses officiers en Europe début 1948. «N'envoyez que des personnes âgées de 18 à 35 ans, ou jusqu'à 40 ans dans des cas exceptionnels, capables de manier des armes à feu. Tout doit être mis en œuvre pour les former au maniement des armes avant leur envoi», précisa-t-il.

Le 14 mai 1948, le mandat britannique sur la Palestine prit fin et les dirigeants sionistes proclamèrent la création de l'État d'Israël. Israël pouvait désormais mettre en œuvre sa propre politique d'immigration, et les premiers à être accueillis furent des combattants. Les autorités israéliennes donnèrent des instructions strictes à leurs agents en Europe : seuls les juifs ayant des aptitudes militaires devaient être admis.

Politique d'immigration israélienne, 1949-milieu des années 1950

Par la suite, l'État a commencé à s'ouvrir à l'immigration juive, malgré de nombreuses restrictions. Le ministère de l'Aliyah a continué de trier les personnes handicapées, malades, atteintes de maladies chroniques et âgées, en fournissant aux médecins une liste de «critères médicaux d'agrément de l'Aliyah». Cette politique exigeait que «chaque Oleh soit en bonne santé mentale et physique et apte au travail. Il convient notamment de veiller à ce que le candidat ne présente aucune déficience limitant totalement ou partiellement sa capacité de travail». La liste mentionnait des déficiences telles que la cécité, l'amputation, les personnes ayant séjourné ou été hospitalisées en psychiatrie, les personnes soupçonnées de maladie mentale mais n'ayant jamais été prises en charge en hôpital psychiatrique, les personnes souffrant de «déficiences mentales», les personnes atteintes de «névroses chroniques et graves avec absence de talents» et les personnes souffrant de «troubles graves de la personnalité». Comme l' a déclaré le Dr Nahum Goldmann de l'Agence juive en 1948 : «Un État et une nation sont en droit d'exercer une certaine sévérité... une sélection plus efficace est bénéfique pour l'immigration».

Cette politique semble avoir été mise en œuvre comme prévu. Itzhak Rafael, chef du département Aliyah de l'Agence Juive, s'est félicité d'avoir bloqué des milliers de visas délivrés à des personnes invalides en Tunisie, en France et en Allemagne. «J'ai bloqué 2000 visas à Tunis, délivrés à des personnes âgées et invalides, et j'ai donné l'ordre de ne pas les faire entrer sur le territoire. J'ai bloqué 800 visas en France, délivrés à des malades et des personnes âgées... ainsi que des personnes invalides en Allemagne, soit 5000 personnes».

Israël faisait des exceptions à ses directives pour les juifs menacés d'extermination, le Maroc constituant une exception à l'exception, où même les juifs malades et âgés menacés d'extermination étaient refoulés. C'est probablement pourquoi environ deux tiers des juifs d'Afrique du Nord souhaitant immigrer en Israël étaient refusés avant 1954. Après les pogroms qui ont éclaté au Maroc en 1954, l'Autorité Israélienne d'immigration (AII) a assoupli ses critères, ne refoulant plus qu'environ un tiers des juifs marocains désireux d'immigrer en Israël.

Parallèlement au rejet des juifs jugés indésirables, des masses de juifs étaient acceptées. Israël avait besoin d'autant de juifs que possible pour garantir une supermajorité juive, accroître ses effectifs afin de constituer une armée et, surtout, peupler les régions frontalières de l'État avec 108 colonies civiles, où les juifs jugés indésirables étaient nécessaires en première ligne pour servir de boucliers humains contre les armées arabes environnantes.

Pourtant, malgré le grand nombre de juifs acceptés durant les premières années de l'État, les politiques d'immigration eugénistes se poursuivirent jusque dans les années 1950. En 1951, Ben Gourion confia à ses collègues, en privé, qu'«il était toujours nécessaire de veiller à exclure les aveugles et les infirmes, car il était impossible de remplir le pays de personnes dépendantes de l'aide sociale». En 1952, Ben Gourion réagit à un accord entre l'Agence juive et le ministère israélien de la Santé concernant l'immigration juive en provenance du Maroc :

«Est-ce cela que nous appelons l'Aliyah, faire venir des paralysés pour gonfler les chiffres ? Est-ce vraiment ce dont ce pays a besoin ? Comment peut-on signer un accord sans aucune restriction concernant la santé et le handicap ? C'est contraire à la Loi du retour. Il y a 250 000 juifs au Maroc, alors pourquoi commencer par les paralysés et les aveugles ?»

Prenons l'exemple de la famille Vazana, qui souhaitait émigrer du Maroc vers Israël dans les années 1950, mais qui est restée à Casablanca car les autorités israéliennes de l'immigration ont refusé de les autoriser à voyager avec deux de leurs enfants, reconnus handicapés par Israël. On leur a dit qu'ils devaient les laisser sur place. Leur histoire était un cas typique au Maroc.

À la fin de 1951, le gouvernement israélien a resserré sa politique d'immigration déjà sélective après qu'un grand pourcentage des arrivants juifs roumains, libyens et iraniens se soient avérés être âgés, handicapés, malades ou non qualifiés ( 1, 2).

Parallèlement, l'opinion publique israélienne exprimait son indignation face à l'immigration de tant de juifs considérés comme inférieurs. «Nous ne devrions en aucun cas accepter que, parmi tous les peuples, ce soit la frange moralement ou physiquement arriérée qui immigre en Israël», écrivait Eliezer Livne, député à la Knesset, en 1951. Il affirmait que le problème n'était pas financier, mais plutôt social et spirituel. «Israël n'est pas un refuge pour les franges arriérées et improductives des communautés de la diaspora, mais un centre pour leurs pionniers et les meilleurs d'entre eux». Comme le soulignait Yehuda Braginsky, responsable du département d'intégration de l'Agence Juive, le problème des juifs marocains résidait dans leur origine marocaine. «Je ne crois pas qu'il faille guérir tous les juifs du Maroc», déclarait-il. Ils étaient intrinsèquement contaminés.

L'âge, la santé, les ressources et l'employabilité étaient à nouveau des critères essentiels, une politique s'appliquant à tous les immigrants, mais plus particulièrement aux juifs iraniens et nord-africains. Concernant les juifs iraniens, en 1953, Ben Gourion déclara avec colère : «Six personnes venues de Perse sont arrivées par avion, et toutes ont hérité de la syphilis ; c'est contraire à notre loi». Quant aux juifs nord-africains, dont beaucoup avaient déposé une demande d'immigration auprès du bureau de l'immigration de Marseille, Israël rejeta 20 dossiers sur 70. Une famille souhaitait s'installer en Israël depuis l'Algérie en août 1954, mais sa demande fut refusée car «le père, âgé de 57 ans, est malade et incapable de travailler. Son épouse est également malade. Les deux jeunes fils sont handicapés mentaux et les deux aînés ont quitté le domicile familial et ne subviennent pas aux besoins de leurs parents».

En 1952, lorsqu'Itzhak Rafael tenta d'inciter 6000 juifs du sud de la Tunisie et du Maroc à immigrer en Israël, Ben Gourion s'y opposa car environ 10% d'entre eux étaient âgés ou handicapés. Les autorités envisagèrent un compromis : Israël autoriserait le Comité de répartition conjoint à réinstaller les personnes âgées et handicapées dans de plus importantes communautés juives au Maroc, tandis qu'Israël accueillerait le reste, considéré comme une ressource humaine précieuse. Mais même cette solution posait problème à Ben Gourion, qui, selon un historien, «déploya toute son influence pour bloquer le plan». Pour le Premier ministre israélien, «autoriser l'immigration d'une communauté entière alors que nombre de ses membres étaient en mauvaise santé ne contribuerait pas à la construction du pays».

En 1954, le Premier ministre Moshe Sharet déclara que la sélection devait se poursuivre «avec toute la cruauté possible». Les critères de sélection rigides étaient, selon lui, «une forme de miséricorde» envers «la personne qui souffre, qui est malchanceuse, qui est malade ou âgée, qui est fragile et sans ressources». Ils justifiaient les refus en affirmant qu'il valait mieux pour eux de rester sur place.

En 1958 encore, dans une affaire récemment révélée, la ministre israélienne des Affaires étrangères de l'époque, Golda Meir, suggéra d'interdire l'entrée aux juifs polonais handicapés et malades.

Conclusion

Le mouvement sioniste mesurait la valeur des juifs selon leur statut marital, leur âge, leur santé, leurs capacités physiques, leur profession et leur richesse. Il y avait des juifs désirables et des juifs indésirables, et le mouvement sioniste, puis l'État d'Israël, s'attachèrent à exclure ces derniers. Bien sûr, les critères de sélection ont varié au fil du temps, selon que le mouvement sioniste avait le plus besoin de capitaux, de professionnels qualifiés, d'effectifs ou de combattants. Mais la nature des ressources humaines disponibles pour être récupérées par le mouvement sioniste était une obsession constante pour ses dirigeants. Le remodelage de l'esprit, du corps et de l'âme des juifs à partir de jeunes agriculteurs, professionnels et combattants en bonne santé et aptes physiquement était au cœur même de l'ADN du mouvement sioniste.

source : Palestine Nexus via Mounadil al Djazaïri