Par Anne Irfan pour The Conversation, le 8 novembre 2025

La grande révolte palestinienne, qui a débuté en 1936 et a duré trois ans, a marqué l'histoire moderne du Moyen-Orient et de l'Empire britannique.

Souvent considérée comme le plus grand soulèvement populaire de l' histoire palestinienne, elle a eu des répercussions considérables sur le nationalisme palestinien, le sionisme et le colonialisme britannique. Malgré son importance, elle est généralement absente des récits officiels de l'histoire britannique. Aujourd'hui, peu de Britanniques en ont conscience.

Dans son dernier film, la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir montre toute l'importance de cet épisode de l'histoire. La description de la révolte dans Palestine 36 permet de comprendre les événements actuels en Palestine, notamment l'attaque récente d'Israël contre Gaza, que la Commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qualifie de génocide.

En 1936, les Britanniques occupaient la Palestine depuis 18 ans. L'armée britannique avait investi le pays pour la première fois en 1917, l'année même où le gouvernement britannique a déclaré son soutien à la campagne du mouvement sioniste en faveur de la création d'un État juif en Palestine, dans la déclaration Balfour.

Cinq ans plus tard, la Grande-Bretagne s'est vue accorder un mandat par la Société des Nations (précurseur de l'ONU) pour gouverner la Palestine. Le texte du mandat intégrait la déclaration Balfour, faisant de la création d'un État juif l'un de ses objectifs. À cette fin, le régime britannique a accordé des pouvoirs à une organisation sioniste, l'Agence juive, et a soutenu l'immigration juive à grande échelle vers la Palestine.

Sans surprise, ces politiques ont provoqué des tensions croissantes avec les Palestiniens dont le mouvement nationaliste s'était développé au cours des dernières années de l' Empire ottoman, l'ancienne puissance occupante. Dans les années 1930, les Palestiniens ont manifesté de plus en plus d'inquiétude à l'idée de la création d'un État sioniste et de la multiplication des colonies dans le pays.

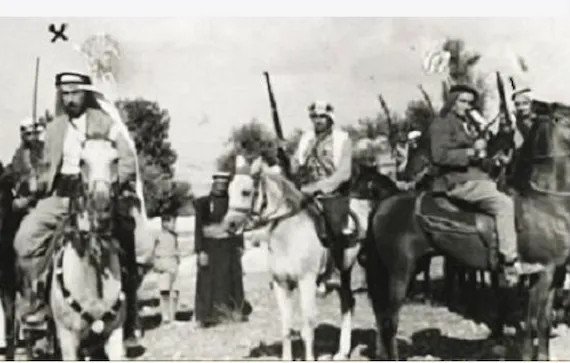

En 1936, le Comité supérieur arabe nouvellement formé a appelé à une grève générale. Elle a été largement suivie dans tout le pays et a paralysé une grande partie de l'économie. Palestine 36 dépeint l'impact de la grève et du soulèvement armé consécutif dans les zones rurales, ainsi que les débats politiques au sein des élites palestiniennes à Jérusalem. Le film dépeint également la répression brutale du soulèvement par les Britanniques, qui ont importé des tactiques anti-insurrectionnelles impitoyables d'autres régions de l'Empire, notamment de l'Inde et de l'Irlande.

Sélectionné pour représenter la Palestine aux Oscars, le film alterne images d'archives et reconstitutions interprétées par de nombreux acteurs. Des personnages historiques réels, tels que Charles Tegart (incarné par Liam Cunningham) et Orde Wingate (incarné par Robert Aramayo), côtoient des personnages fictifs.

Yusuf (incarné par Karim Daoud Anaya), un villageois travaillant à Jérusalem, se politise après avoir été témoin des intrigues coloniales. Kholoud (Yasmine Al Massri), une journaliste et militante nationaliste, écrit sous le pseudonyme d'Ahmed Canaani. Le mari de Kholoud, Amir (Dhafer L'Abidine), collabore avec l'Agence juive (appelée la Commission sioniste) dans le film, tout en professant ouvertement son soutien à la cause palestinienne.

L'un des aspects les plus éclairants du film tient à sa description précise des pratiques du mandat britannique. Ce régime a été à l'origine de nombreux fondements de l'État israélien, mais n'est que rarement évoqué dans les débats contemporains.

Palestine 36 nous présente la brutalité du régime, ainsi que ses contradictions et ses doubles standards. Les officiers britanniques violent la propriété palestinienne, alors que leur empire est censé vénérer les principes de la propriété privée. Le régime du mandat condamne le militantisme palestinien, alors que sa propre puissance repose sur l'usage impuni de la violence.

Au début du film, un fonctionnaire britannique supplie les villageois palestiniens d'accepter un nouveau système foncier, sous peine de tout perdre. Près d'un siècle plus tard, alors que les Palestiniens sont confrontés à des pressions similaires pour se conformer aux exigences étrangères, le spectateur sait déjà qu'accepter ne leur offrira aucune véritable protection.

Jacir dépeint cette continuité historique sans jamais alourdir son propos. Les tactiques typiquement coloniales de Wingate, comme marquer les villages palestiniens comme étant « bons » ou « mauvais », cautionner les punitions collectives et les représailles disproportionnées, ou encore contrôler les déplacements par le biais de permis de circulation, de checkpoints et de couvre-feux, sont autant de pratiques que l'État israélien applique encore aujourd'hui.

Des scènes montrant des Palestiniens derrière des barbelés et privés d'eau rappelleront inévitablement aux spectateurs les témoignages contemporains provenant de Gaza et du camp de torture de Sde Teiman.

Le film rappelle également que de nombreux slogans et symboles palestiniens de 1936 sont toujours d'actualité. On voit des manifestants scandant « La Palestine n'est pas à vendre » devant le bureau du haut-commissaire Wauchope, incarné par Jeremy Irons. Plus tard, Kholoud évoque l'interdiction par les Britanniques du keffieh, une coiffe traditionnelle composée d'un foulard à carreaux, devenue un symbole de la résistance palestinienne. Cette mesure a été reprise par des institutions aux États-Unis, en Allemagne et en Australie au cours des années 2020.

Cette représentation de la Palestine d'avant la création d'Israël apporte une réponse essentielle aux tentatives de déni de l'histoire nationale palestinienne. Le film de Jacir dépeint une Palestine où la vie rurale prédomine, avant que la Nakba ne force des centaines de milliers de Palestiniens à vivre entassés dans des camps de réfugiés.

Palestine 36 n'hésite pas non plus à aborder les divisions internes de la société palestinienne. Les élites de Jérusalem traitent avec condescendance les fellahs (agriculteurs), incarnés par Yusuf. Amir, lui, collabore ouvertement avec les dirigeants sionistes dans l'espoir de devenir maire.

Le film conclut sur l'intensification de la répression britannique et de l'insurrection palestinienne. Le spectateur averti sait que, à la fin de la révolte, la répression britannique a exécuté, blessé, emprisonné ou expulsé un Palestinien sur dix.

Ces événements auront des répercussions fatales pour les Palestiniens une décennie plus tard. Étudier l'histoire palestinienne à partir de 1948 sans tenir compte des événements marquants de 1936 s'avère donc réducteur. C'est une omission bien trop courante que le film de Jacir contribue grandement à rectifier.

Traduit par Spirit of Free Speech

* Anne Irfan, maître de conférences en études interdisciplinaires sur la race, le genre et le postcolonialisme, UCL

The Conversation est un média indépendant à but non lucratif qui travaille avec des experts universitaires dans leurs domaines pour publier des essais courts et clairs sur des sujets d'actualité.