Par Weijian Shan - Le 27 Octobre 2025 - Source Ginger River Review

Les gens entrent et sortent du sanctuaire de Wuhou. Le site est dédié au chef militaire et politique Zhuge Liang, parmi d'autres personnages représentés dans le Roman épique des Trois Royaumes. Photo : Document à distribuer

Dans l'ombre de l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, le concept de Graham Allison du piège de Thucydide est devenu un incontournable du discours géopolitique. Inventé par le chercheur de Harvard, le terme évoque l'observation de l'historien grec ancien Thucydide selon laquelle "c'est la montée d'Athènes et la peur que cela a instillée à Sparte qui ont rendu la guerre inévitable".

L'étude d'Allison se base sur 16 cas historiques, où une puissance montante a contesté une puissance dirigeante, ce qui a provoqué une guerre dans 12 cas. Il avertit que l'ascension de la Chine menace l'hégémonie américaine, les condamnant potentiellement à un conflit à moins que des efforts délibérés ne soient faits pour l'éviter.

Pourtant, ce cadre est lui-même un piège conceptuel pour l'Occident. En s'inspirant des histoires de l'Occident et du Japon, Allison projette sur la Chine un récit d'agression inévitable. C'est comme se regarder dans un miroir : l'Occident ne voit que son propre reflet de conquêtes et de rivalités historiques - des empires européens à l'impérialisme japonais - concluant que la Chine, à mesure qu'elle se renforcera, se comportera de la même manière.

Mais les 5 000 ans d'histoire de la Chine racontent une histoire différente. Son ADN culturel est profondément lié à la terre, façonné par la géographie et l'écologie. Pendant une grande partie de l'histoire, la civilisation chinoise a prospéré dans un isohyète pluviométrique annuelle de 400 millimètres, le seuil climatique séparant les cœurs agricoles fertiles des steppes arides.

Cette ligne, suivant à peu près le tracé de la Grande Muraille de Chine, délimite les zones où les précipitations dépassent 400 mm par an, suffisantes pour des rendements agricoles stables, et les régions septentrionales plus sèches, adaptées en grande partie à l'élevage nomade. Au sud de cette frontière, les champs de blé et les rizières ont soutenu de vastes populations, favorisant une société incitée à défendre son noyau productif plutôt que de s'aventurer sur des terres marginales.

Les peuples des steppes du Nord parcouraient les prairies, chassant l'eau et le fourrage qui étaient rares. Leur survie dépendait de leur mobilité et de raids, entraînant inévitablement des affrontements avec d'autres tribus nomades. Les Xiongnu, les Mongols et d'autres peuples des steppes ont fait à plusieurs reprises des incursions vers le sud, provoquant une réponse défensive de la Chine sous la forme de fortifications et de contre-attaques.

Des agriculteurs travaillent dans une rizière du comté de Danzhai, province du Guizhou, le 6 juin 2023. Crédit photo : Xinhua

En effet, le territoire de la Chine a atteint son étendue historique maximale non pas par une expansion vers l'extérieur, mais par une invasion et une occupation étrangères internes. Les Mongols ont établi la dynastie Yuan (1279-1368), introduisant leurs vastes domaines de steppe dans les cartes chinoises. Les Mandchous ont fondé la dynastie Qing (1644-1911), y incorporant de nouveaux territoires. Au fil du temps, ces envahisseurs ont été assimilés à la culture han, adoptant la bureaucratie confucéenne et sinisant leur domination.

Cela contraste fortement avec les cultures des peuples nomades et marins qui ont donné naissance aux civilisations européennes, qui mélangeaient l'élevage et l'agriculture de subsistance avec des régimes politiques fragmentés. Les peuples de la mer comme les Vikings et les pillards japonais, poussés par des ressources et une mobilité limitées, ont développé des cultures de raids et de conquêtes, se heurtant à des rivaux pour assurer leur survie.

Pour protéger son cœur agricole, la stratégie de la Chine reposait sur des fortifications comme la Grande Muraille, construites au moins à partir de la dynastie Qin (221-207 Av. J.-C.), qui protégeaient la frontière nord des envahisseurs nomades. Les défenses côtières, comme celles des dynasties Ming (1368-1644) et Qing qui ont déplacé les populations à l'intérieur des terres, ont restreint l'activité maritime et bloqué les menaces des pirates, mais ont également gravement entravé le commerce, une des principales raisons pour lesquelles le pays avait résisté à l'ouverture de ses ports au commerce jusqu'à après les guerres de l'opium.

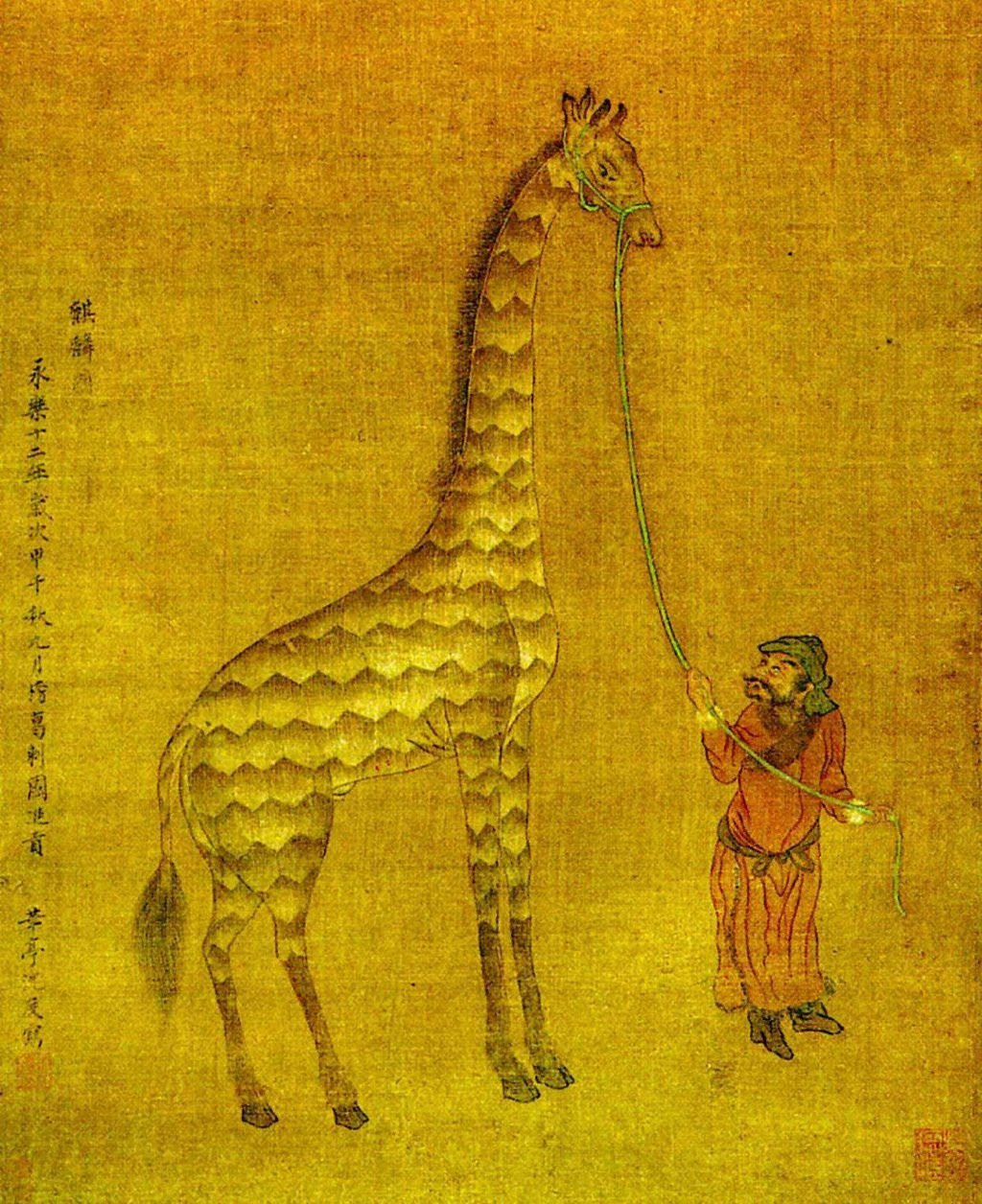

De plus, les entreprises maritimes de la Chine, telles que celles de Zheng He, n'étaient pas destinées à la conquête ou à la colonisation ; sa Flotte Trésor, la plus avancée au monde avec plus de 300 navires et 27 000 hommes, a navigué vers l'Afrique de l'Est, transportant des trésors en cadeau pour favoriser les relations avec les pays le long des côtes indo-Pacifiques.

Une peinture de Shen Du datée de 1414 montre une girafe acquise en Afrique pour l'empereur Ming lors d'une des expéditions navales de Zheng. Photo: Musée de Taipei.

En contraste frappant, l'histoire occidentale, façonnée par les Indo-Européens nomades et les puissances maritimes comme les Vikings et les Portugais, a été motivée par la rareté et la mobilité, alimentant une expansion agressive des légions de Rome à l'empire mondial de la Grande-Bretagne.

Les petits États européens, qui luttaient pour se prémunir contre les famines dues à la fragmentation des terres, se sont tournés vers le commerce international, l'expansion et la colonisation, un modèle repris par les peuples de la mer comme les Japonais, dont les invasions de la Corée au XVIe siècle et la piraterie le long des côtes chinoises, l'annexion forcée d'Okinawa et de Taiwan au XIXe siècle, la colonisation de la Corée au début du XXe siècle et l'impérialisme du XXe siècle reflètent une philosophie de conquête maritime, en particulier après s'être occidentalisé après la Restauration de Meiji en 1868.

Les cas d'Allison - tels que la rivalité anglo-allemande et les guerres napoléoniennes - découlent de ce mélange volatil de semi-nomadisme et de fragilité agricole, et non de lois universelles concernant les transitions de pouvoir. Les États-Unis, dont la culture, la tradition et l'impulsion expansionniste sont originaires d'Europe, se sont engagés dans une expansion impériale une fois qu'ils sont devenus puissants, prenant des territoires au Mexique, à Hawaï et à l'Espagne.

L'archéologie éclaire cette fracture. Le site archéologique de Sanxingdui, dans la province du Sichuan, qui remonte à des milliers d'années, produit des artefacts en bronze qui sont majoritairement rituels : masques, autels en forme d'arbre et motifs ressemblant à des yeux symbolisant l'ordre cosmique. Il symbolisait une culture axée sur le maintien de la hiérarchie sociale existante caractéristique d'une société repliée sur elle-même.

Comme me l'a fait remarquer le Dr Ruiliang Liu, conservateur de la Early China collection au British Museum, les objets funéraires chinois étaient principalement utilisés pour des rituels hiérarchiques, avec des chariots en bronze pour les élites et de la poterie pour les roturiers, ce qui suggère une société agraire stable.

Les objets déterrés dans des milliers de tombes datant de plusieurs millénaires confirment le statut social des personnes enterrées, car il y avait des règles strictes sur le nombre et le type d'objets que chaque niveau social était autorisé à utiliser. Enterrés dans des fosses sacrificielles, ces objets rituels évoquent des cérémonies liant les communautés aux ancêtres et à la terre, et non des bandes mobiles.

En revanche, les sépultures européennes comme l'enterrement du navire Sutton Hoo du 7ème siècle en Angleterre, chargées de casques et d'épées, reflètent une culture guerrière axée sur la mobilité et la conquête. Les découvertes néolithiques européennes regorgent d'armes utilitaires : des haches en silex et des fers de lance issus des cultures d'articles à cordes, signalant un monde en perpétuel mouvement. Les sites celtiques et romains, également riches en armes et en marchandises commerciales, soulignent cette impulsion expansionniste.

Pour l'œil occidental, l'ésotérique de Sanxingdui peut sembler étrangère, mais elle souligne l'accent mis par la Chine sur un ordre durable basé sur une abondance agraire. Cette tradition liée à la terre a persisté au cours des siècles suivants et est profondément ancrée dans la culture chinoise. Les premières communautés de la diaspora chinoise manquaient de cimetières dédiés ; les immigrants chinois préférant toujours rapatrier les restes sur le sol ancestral car ils croient que "les feuilles [doivent] tomber sur leurs racines."

Cette pratique considère la patrie comme la seule dépositaire du repos éternel. Comme l'a écrit le juge américain Stephen Field dans une décision de la Cour suprême des États-Unis relative à la Loi d'exclusion des Chinois de 1882, "le dernier souhait [des immigrants chinois] est que leurs corps puissent être emmenés en Chine pour y être enterrés".

Ce rituel ne découle pas du clanisme mais de la psyché culturelle : la croyance que les esprits sont attachés à la patrie, pas aux errances étrangères. Cette identité liée à la patrie a historiquement divergé des traditions mobiles des anciens peuples nomades et marins.

L'histoire chinoise a traversé les guerres et la paix. La surpopulation et la famine ont souvent précipité des conflits internes, conduisant à la fragmentation en États belligérants, comme l'illustre le Roman épique des Trois Royaumes du 14ème siècle : "Le pays, s'il est divisé pendant longtemps, s'unifie inévitablement ; s'il est unifié pendant longtemps, se fracture inévitablement".

Pourtant, l'attraction vers l'unité, tirée par une culture, une langue et une gouvernance unitaires partagées depuis la dynastie Qin, était irrésistible. L'unité politique de la terre a permis la réaffectation des céréales des régions abondantes vers celles touchées par les mauvaises récoltes chaque année, une nécessité pour une société agraire. Ces facteurs expliquent pourquoi la Chine est l'une des civilisations les plus durables au monde sans beaucoup d'histoire de conquête étrangère.

Des spectateurs prennent des selfies alors que des hélicoptères de protection des drapeaux survolent la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre. Crédit photo : Xinhua

La Chine n'a jamais développé une religion universelle comme celles des autres civilisations. Au lieu de cela, son système de croyances, centré sur le culte des ancêtres, reflète une identité liée à la patrie ancestrale et aux liens familiaux. Son pluralisme syncrétique a absorbé des religions étrangères comme le bouddhisme, l'Islam et le christianisme sans exporter de dogme.

L'Europe a brandi la foi comme l'épée d'un croisé avec un prosélytisme justifiant des siècles de guerres au nom de Dieu et d'expansion impériale. En revanche, la culture non prosélyte de la Chine a évité une telle agression, renforçant son caractère défensif.

Le piège de Thucydide d'Allison risque de devenir une prophétie auto-réalisatrice. Allison lui-même exhorte à s'en échapper par la diplomatie, mais ses hypothèses eurocentriques aveuglent l'Occident sur l'histoire défensive de la Chine. Pour éviter la guerre, l'Occident doit briser son miroir, reconnaissant qu'une Chine montante recherche la sécurité et l'intégrité territoriale sur la base de revendications historiques, et non des mers impériales. Ce n'est qu'alors que la compréhension mutuelle pourra remplacer les peurs réflexes.

Weijian Shan est le président exécutif de PAG, une société de capital-investissement, et auteur du livre Out of the Gobi, Money Games et Money Machine.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.