Ce texte est le chapitre 3 du livre Contre l'allocation universelle de Mateo Alaluf et Daniel Zamora (dir.), Montréal, Lux Éditeur, p. 47-80.

La dégradation sociale qui accompagne la crise structurelle du capitalisme a donné, au cours des dernières décennies, une certaine visibilité à la proposition d'allocation universelle ou de revenu d'existence inconditionnel. En effet, face au chômage et à la précarité, aux difficultés d'insertion dans la société de fractions de plus en plus larges de la population, et aux inégalités croissantes, ne faut-il pas revoir le fondement et les modalités de la protection sociale ? La question se pose d'autant plus que les expériences menées, par exemple depuis plus de 25 ans en France, n'ont pas été couronnées de succès. Les RMI, RMA, RSA, PPE, cumulés avec toutes les autres aides sociales et une couverture santé, ont certes créé un filet de sécurité d'environ 750 euros par mois, mais ce sont des dispositifs qui ont largement échoué à fournir une somme suffisante pour vivre dignement (le seuil de pauvreté est de 833 euros en France), mais aussi à favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ; la récente mise en œuvre de la PPA n'augure rien de meilleur |1|.

La proposition de revenu d'existence, sous des appellations différentes mais très voisines |2|, a traversé plusieurs étapes. La première, qu'on peut considérer comme préliminaire, avec un fondement et des modalités différents des propositions actuelles, remonte à la fin du XVIII e siècle et s'étend sur plus d'un siècle de révolution industrielle. Des noms comme ceux de Thomas Paine, Henry George ou Bertrand Russell y sont attachés. La deuxième étape se situe au dernier quart du XX e siècle qui voit le capitalisme mondial muter profondément sous les coups de boutoir du capital financier, entraînant avec lui une transformation importante de l'emploi de la force de travail à travers le monde, notamment dans les anciens pays industrialisés. C'est aussi à ce moment-là que la philosophie politique libérale entend renouveler de fond en comble le concept de justice sociale. Avec John Rawls |3|, des questions comme « qu'est-ce qu'une société juste ? », « égalité et équité sont-elles synonymes ? », « comment faire accéder chaque individu aux biens sociaux premiers ? » servent de colonne vertébrale aux nouvelles réflexions en philosophie politique dont l'une des traductions politiques est le revenu d'existence. Très clairement, ce renouveau s'inscrit dans la pensée libérale au sens politique, avant que l'idéologie économique néolibérale - qui s'apprête à triompher - n'y joue un rôle particulier, avec la proposition d'impôt négatif de Milton Friedman en 1962 |4| (proposition qui n'a pas immédiatement eu d'écho, mais qui revient aujourd'hui sous d'autres dénominations). À la même époque, les pensées critiques du capitalisme s'effondrent, au premier chef, l'avatar soviétique du marxisme, et les penseurs néolibéraux parmi les plus avisés commencent à s'intéresser à ce revenu, d'autant qu'ils théorisent la libéralisation du marché du travail au sein des pays capitalistes développés.

S'ouvre alors une troisième phase, plus complexe, où les partisans du revenu d'existence ne se trouvent plus seulement au sein de la philosophie universitaire, mais dans toutes les sphères dites alternatives et les organisations politiques allant de la gauche prétendument la plus radicale à la droite la plus décomplexée. Mais, ce qui complique les choses, on s'en doute, c'est que chaque famille philosophique ou politique est profondément partagée sur cette question. Cette troisième phase est celle où le capitalisme néolibéral a triomphé, apparemment sans encombre, jusqu'à ce qu'éclate au grand jour sa propre crise à la fin de la décennie 2000, aggravant encore davantage chômage, précarité, inégalités, et entraînant le monde entier dans une spirale délétère d'austérité généralisée. Apparaissent et se développent alors des initiatives et des réseaux porteurs de propositions d'application du revenu d'existence, en France mais surtout à l'étranger, notamment à l'échelle européenne |5|. Certains annoncent même des expériences locales, censées prouver le bien-fondé et la faisabilité de la proposition.

Comment appréhender le débat autour du revenu d'existence lorsque celui-ci mêle des principes philosophiques discutés depuis la nuit des temps, des orientations politiques contradictoires et des fondements économiques théoriques diamétralement opposés ? Au-delà des phases que l'idée d'instaurer une allocation universelle a traversées et des noms qu'elle a portés, plusieurs thèmes reviennent de manière récurrente, qui constituent la toile de fond des controverses théoriques et des oppositions politiques : quels sont les fondements d'une société juste ? Quelle est la place du travail dans la société ? Qu'est-ce que la valeur économique en tant que travail social validé et distribuée sous forme de revenus monétaires ? Quel lien y a-t-il entre la monnaie, institution sociale, et les activités économiques socialement utiles ? Sur le premier point concernant la discussion de la définition d'une société juste, nous renvoyons à des travaux plus anciens |6|. Nous aborderons ici seulement les autres points qui se rapportent essentiellement à la conception du travail et à son rapport avec la valeur et la monnaie. Nous inscrirons cette discussion dans le cadre de la problématique que nous avons proposée pour analyser la crise actuelle du capitalisme : crise de production et de réalisation de la valeur |7|.

1. La place du travail dans la société

S'interroger sur la place du travail dans la société revient à réintroduire les rapports sociaux dans la recherche d'une conception d'une société juste, au lieu de placer les individus derrière un voile d'ignorance comme le fait Rawls. Plusieurs questions sont discutées : l'historicité du travail, son évolution, le sens et les finalités que leur attribuent les sociétés, et les formes de sa précarisation que le capitalisme contemporain a imposées. Nous les regroupons ici autour de deux idées : l'ambivalence du travail et la libération du travail.

1.1. L'ambivalence du travail

Depuis des siècles, les philosophes débattent de la nature du travail sans parvenir à un accord. Le travail est-il aliénant et hétéronome par définition ou est-ce un moyen de reconnaissance et d'intégration sociales ? C'est là une question qui traverse aujourd'hui tout le débat sur le revenu d'existence.

Doit-on considérer, à la suite de Hegel, que, par son travail, l'homme entretient trois types de relations indissociables : une relation à la nature d'ordre instrumental dont le résultat est objectivé en outils et biens propres à le satisfaire, une relation aux autres hommes susceptible de lui procurer reconnaissance sociale et identité, une relation à lui-même synonyme d'épanouissement personnel ? Doit-on considérer au contraire, dans une tradition remontant aux Grecs avec laquelle a renoué Hannah Arendt |8| que le travail n'a jamais été constructeur de lien social et d'épanouissement de soi ?

Si Hegel a raison, on ne peut réduire le travail à une simple catégorie historique puisque, par delà la nécessité pour l'homme de produire en utilisant la nature, et ce dans des conditions variables dans le temps, le travail est constitutif de son essence, c'est-à-dire de sa condition d'être social et de son désir d'épanouissement. Selon ce philosophe, le travail est anthropologique dans le fond et historique dans ses formes. Si, au contraire, c'est Arendt qui a raison, le question à savoir si le travail est une catégorie anthropologique ou historique est définitivement et exclusivement tranchée en faveur de la seconde option.

Moishe Postone |9| a repris ce dilemme en prétendant, à partir des écrits de Marx, mener une critique du capitalisme « faite non du point de vue du travail » mais comme « une critique du travail sous le capitalisme ». Or, Marx a toujours distingué procès de production capitaliste (de travail productif de capital) et procès de production en général (de travail productif en général) et, à notre sens, cette distinction contredit le refus de Postone d'attribuer au travail une quelconque dimension anthropologique |10|.

Si le travail est une catégorie anthropologique, il convient de le libérer seulement de son caractère contraint, hétéronome, pour permettre à l'homme d'être progressivement lui-même et de s'accomplir enfin par un travail générateur de soi. Si le travail est par contre une catégorie historique, c'est-à-dire, présentement, le travail salarié exploité, il convient de se libérer de ce travail pris dans sa totalité puisqu'il n'est et ne peut être qu'aliénation. Dans le premier cas, le travail représente une valeur au sens éthique du terme, dans le second, il doit être évité autant que possible.

On comprend que Marx, héritant de la pensée hégélienne, ait hésité entre deux formulations |11|. Il a d'abord choisi la formule de l'abolition du travail, parce qu'il associait le travail uniquement à sa forme aliénée par le capital par opposition à l'activité propre de l'homme, et ensuite il a développé l'idée de l'émancipation du travail, en distinguant travail libre et travail aliéné. La transformation par le capitalisme de l'activité humaine en travail abstrait a un caractère historique complexe et contradictoire : elle en détruit le sens et, en même temps, elle ne peut totalement empêcher le travailleur d'en redonner un à son activité. Beaucoup de commentateurs actuels tirent argument de cette complexité pour dire que la théorisation du travail abstrait menée par Marx, en reprenant la conception de Hegel, équivaut à une instrumentalisation du travail amorcée par l'économie politique classique, parce que le travail est ainsi réduit à sa valeur d'échange. Il est étonnant de constater que ce que Marx considérait comme dévoilement, comme critique du capital, est transformé par ces commentateurs en contribution à l'avènement de l'objet dénoncé. Au lieu de repérer la contradiction dans la dialectique de la réalité qui fait sans doute du travail un composé inextricable d'asservissement et de libération, ces commentaires la situent dans la conceptualisation de Marx. André Gorz parle à ce sujet d'un « égarement » de Hannah Arendt |12|.

Entre Arendt et Hegel, le dilemme semble insurmontable. Et si, pour dépasser ce dilemme, il fallait compter sur l'ambivalence du travail ? C'était sans doute ainsi que le voyait Marx. Or, cette discussion est au cœur du débat dont fait l'objet le revenu d'existence, parce que la plupart de ses théoriciens n'acceptent pas l'idée que le travail puisse être un facteur d'intégration sociale. D'où leur refus fréquent de voir le plein emploi comme un objectif souhaitable. Ainsi, Philippe Van Parijs maintient la posture du « renoncement au plein emploi » |13|. Il persiste aussi dans l'affirmation que le plein emploi est obligatoirement associé à la croissance économique, ignorant ainsi le rôle de la réduction du temps de travail pour s'éloigner de celle-ci. Aujourd'hui, la réduction du temps de travail est acceptée dans les écrits de certains défenseurs du revenu inconditionnel et de la décroissance, sans pour autant résoudre le problème de la nature du travail. En effet, sous prétexte qu'ils refusent la « centralité du travail » et le « culte du travail », ces derniers nient l'ambivalence du travail car ils contestent le fait que le travail soit un facteur de reconnaissance et d'intégration sociales. Ainsi, le discours qui prétend que le revenu d'existence donnerait le choix et la « liberté » de travailler ou pas repose sur les mêmes présupposés anthropologiques que la plus exécrable et imbécile thèse de l'économie néoclassique selon laquelle le chômeur choisit d'être au chômage.

1.2. Libérer le travail ou se libérer du travail ?

L'école de Francfort a longtemps été la seule à développer des thèmes en rupture avec les conceptions traditionnelles du travail. Ainsi, il y a quarante ans, Dahrendorf et Habermas |14| présageaient la fin de la société fondée sur le travail. En France, très isolé, mais en relation avec les sociologues allemands, Gorz |15| a mené une réflexion qui l'a conduit à critiquer l'utopie marxienne de l'humanisation du travail qui ne s'est jamais encore réalisée. Selon lui, cet échec est dû au fait que l'invention du travail salarié a été un facteur de désintégration sociale et parce que la division du travail ne confère pas au travail un autre sens que celui que les individus lui apportent parce qu'ils sont hommes, c'est-à-dire parce qu'ils possèdent en eux leur dignité d'hommes.

De plus, dans les sociétés capitalistes contemporaines développées, toutes les forces sociales dominantes s'opposent vigoureusement à ce que soit envisagée une réduction du temps de travail pour tous. L'essentiel du discours dominant consiste à faire espérer le mieux-être et la création d'emplois par la marchandisation de nouveaux services. Non sans raison, le patronat a toujours considéré la réduction du temps de travail comme « anti-économique », puisque, à ses yeux, tout gain de productivité ne saurait avoir d'autre destination que l'accumulation du capital.

Gorz conclut que, puisqu'il n'est pas possible de redonner un sens au travail, « pour la masse des travailleurs, l'utopie directrice n'est plus le "pouvoir des travailleurs" mais de pouvoir ne plus fonctionner comme travailleurs ; l'accent porte moins sur la libération dans le travail et davantage sur la libération du travail |16|. » Selon lui, le contenu éthique de l'utopie marxienne peut et doit être conservé (le libre épanouissement de l'individu), mais il ne faut pas attendre que le développement des forces productives produise de lui-mêmela libération des individus et les auteurs de cette libération. Cette position annonçait le raz-de-marée éditorial à venir sur la fin du travail et la disparition de ladite « valeur travail » |17| et le revirement de Gorz lui-même |18| sur le revenu d'existence, au nom d'une prétendue modification de l'origine de la valeur.

Accompagnant la thèse sociologique sur la fin de la société fondée sur le travail, s'est développée l'utopie d'une libération des individus par rapport au travail. Or, aucune étude statistique n'a jamais établi la disparition du travail, ni celle du travail salarié, aux échelles nationales et encore moinsà l'échelle mondiale. Il y a une confusion entre la diminution du temps de travail nécessaire à la production d'une unité de marchandise et une diminution globale qu'on ne peut pas mesurer sans la mettre en relation avec la productivité du travail |19|. Ainsi, malgré le développement des formes de travail précaire et de l'auto-entreprenariat, c'est plutôt une « permanence du salariat » |20| que l'on constate : autour de 90 % de la population active dans les pays développés, avec un travail indépendant de 10 % de l'emploi total. Plus précisément, la croissance de l'auto-entreprenariat se situe essentiellement à l'intérieur du travail indépendant, conduisant à une paupérisation du régime social des indépendants |21|.

2. Du travail à la valeur

Les théoriciens du revenu d'existence fondent leur argumentation non seulement sur une conception philosophique - contestable selon nous - qui accrédite l'idée que le travail n'est en aucune façon un des facteurs de reconnaissance sociale, mais aussi sur une conception de la valeur économique qui renoue, consciemment ou inconsciemment, avec les énoncés les plus erronés de la théorie néoclassique.

2.1. Le mythe de la valeur hors-sol

Il y a un premier courant de pensée défendant le revenu inconditionnel qui se rattache à la thèse du capitalisme cognitif dont on peut discerner plusieurs variantes en son sein. Mais leur point commun est de souligner que la grande transformation du capitalisme actuel réside dans la place croissante des connaissances dans le processus productif. Ce phénomène est désigné par les concepts de capitalisme cognitif, d'économie de la connaissance, d'économie de l'information, ou encore d'économie de l'immatériel |22|. De nombreux auteurs ont développé des programmes de recherche pour théoriser cette évolution. Et des institutions comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou l'Union européenne ont décidé de faire de la connaissance l'axe principal du développement économique des prochaines années, sans pour autant mettre en place les mesures appropriées,.

Selon la problématique du cognitivisme, le travail aurait cessé de produire de la valeur et celle-ci naîtrait par conséquent hors du système productif. L'évolution serait telle qu'elle conduirait progressivement soit, selon certains, à éliminer le travail vivant comme source de la valeur, soit, selon d'autres, à englober dans le travail vivant tout instant de la vie, mais, dans les deux cas, elle nous obligerait à abandonner toute référence à la théorie de la valeur élaborée par l'économie politique, celle balbutiante de Smith et Ricardo dite de la valeur-travail, et aussi celle de Marx, la théorie du travail abstrait socialement validé par l'échange marchand.

Plus le savoir est diffusé, plus il participe à la constitution du « travailleur collectif » devenu General Intellect, selon les expressions de Marx. Ainsi se réaliserait la prophétie de ce dernier : « Cependant, à mesure que se développe la grande industrie, la création de la richesse réelle dépend moins du temps de travail et du quantum de travail employé que de la puissance des agents mis en mouvement au cours du temps de travail, laquelle à son tour - leur puissance efficace - n'a elle-même aucun rapport avec le temps de travail immédiatement dépensé pour les produire, mais dépend bien plutôt du niveau général de la science et du progrès de la technologie, autrement dit de l'application de cette science à la production. (...) Dans cette mutation ce n'est ni le travail immédiat effectué par l'homme lui-même, ni son temps de travail, mais l'appropriation de sa propre force productive générale, sa compréhension et sa domination de la nature, par son existence en tant que corps social, en un mot le développement de l'individu social, qui apparaît comme le grand pilier fondamental de la production et de la richesse. (...) Dès lors que le travail sous sa forme immédiate a cessé d'être la grande source de la richesse, le temps de travail cesse d'être nécessairement sa mesure et, par suite, la valeur d'échange d'être la mesure de la valeur d'usage |23|. »

À notre avis, ce texte de Marx si souvent cité est l'objet de contresens de la part des théoriciens du cognitivisme. L'erreur la plus courante est de confondre richesse et valeur : Marx parle d'une distanciation entre travail et richesse, mais pas entre travail et valeur. La deuxième erreur découle de la première et consiste à ne pas comprendre que le travail vivant et la valeur se réduisent à mesure que la productivité du travail progresse, et qu'il s'agit là d'un même phénomène. En d'autres termes, la dégénérescence de la valeur n'infirme pas la loi de la valeur, elle en est au contraire la stricte application. La troisième erreur porte sur la subsomption de l'ensemble de la vie par le capital qui, contrairement à ce que pensent les théoriciens du cognitivisme, ne restreint pas la sphère du travail et de la productivité, mais l'élargit, malheureusement. Enfin, l'élaboration des connaissances et leur mise en œuvre ne sont jamais le fait d'initiatives individuelles mais, au contraire, résultent d'une construction collective. La relation que croient pouvoir établir ces théoriciens entre l'activité autonome comme nouvelle source de la valeur, et l'utilisation des connaissances, supposées nées de ladite activité, s'écroule donc. Dans cette perspective, on va d'oxymore en oxymore.

Ces erreurs finissent par reproduire le fétichisme du capital, comme on peut le constater dans cette citation de Yann Moulier Boutang : « L'indépendance de la sphère financière a été largement analysée comme un "régime d'accumulation à dominante financière ou patrimoniale". Ainsi, la valeur émerge de la sphère de la circulation monétaire tandis que la sphère de la production industrielle et l'entreprise perdent le monopole de la création de valeur et donc du travail supposé directement productif |24| ». Plus loin, Moulier Boutang arrive à une conclusion digne de la théorie néoclassique : « la source de la richesse, c'est la circulation » |25|.

Ce n'est pas sacraliser le travail que de le considérer comme l'origine de toute valeur monétaire créée et distribuable. Paul Ariès assimilait naguère cette position à une adhésion à « l'obligation de travailler » ou au « mythe du travail libérateur » |26|. Pourtant, cette position n'a rien d'une sacralisation du travail. Elle est tout simplement une critique radicale de l'imaginaire bourgeois autour de la fécondité du capital, largement répandu jusque chez les penseurs affichant une posture critique, mais qui s'entêtent à penser que « le travail est de moins en moins la source principale du profit » ou que la valeur jaillit de l'« économie immatérielle » sans travail ou de la spéculation |27|. C'est également une critique de la croyance en une distribution du revenu « préalablement » |28| au travail collectif, laquelle croyance confond les notions de flux et de stock, ou encore de revenu et de patrimoine : « Nous proposons (...) de reconnaître un droit à un revenu d'existence véritable contrepartie de la reconnaissance du droit de chacun à l'existence puisque nous héritons tous de la civilisation |29| ». Or, aucun revenu monétaire ne provient d'un prélèvement sur le patrimoine, car tous les revenus monétaires sont engendrés par l'activité courante. André Gorz, pourtant rallié à l'idée de « revenu social à vie » sur la base des thèses cognitivistes précédentes, prenait soin de préciser que celui-ci est « assuré à chacun en échange de vingt mille heures de travail socialement utile que chaque citoyen serait libre de répartir en autant de fractions qu'il le désire, de façon continue ou discontinue, dans un seul ou dans une multiplicité de domaines d'activité |30| ». Et le plus étonnant est que, tout en se réclamant de Gorz, Philippe Van Parijs, l'un des premiers théoriciens de l'allocation universelle, pense que, en distribuant une allocation universelle, on réduira le travail dans les pays riches pour, sans doute, laisser travailler les pauvres à l'autre bout du monde : « l'allocation universelle est là pour aider à augmenter le temps de loisir au Nord, (...) et sert à transférer de la richesse au Sud » |31|.

2.2. L'enjeu de la validation sociale des activités

Certains théoriciens du revenu d'existence considèrent que, puisque l'essentiel de la production de valeur se fait hors de la sphère du travail, il convient de considérer que le revenu d'existence serait un revenu primaire, rémunérant l'activité autonome des individus, définie comme productive |32|. D'autres encore affirment que le lien social est synonyme de valeur au sens économique |33|. Dans les deux cas, c'est confondre valeur d'usage et valeur, c'est-à-dire richesse et valeur.

Dans les économies capitalistes qui sont des économies monétaires de production, il n'y a pas, par définition, de revenu monétaire qui ne provienne du travail et qui ne soit socialement validé. Dans ces économies modernes, il existe deux modes de validation sociale des activités économiques : par le marché ou par la collectivité (à l'échelon étatique, local ou associatif). Aucun individu ne possède l'autorité pour valider lui-même l'activité à laquelle il se livre : une auto-validation est une fois encore un oxymore. Remarquons d'ailleurs qu'il est surprenant que certains théoriciens du revenu d'existence affirment que n'importe quelle activité peut être considérée comme contribuant à la richesse sociale, alors qu'il est désormais acquis que, en termes sociaux comme en termes écologiques, tout n'est pas richesse. L'utilité sociale d'une activité ne peut être décrétée a priori comme allant de soi. Elle doit être soumise à l'approbation démocratique.

Peut-on établir un parallèle entre le mode de validation de l'activité monétaire non marchande et l'activité libre à laquelle chaque individu pourrait s'adonner ? Le travail qui est effectué par des millions d'enseignants dans les écoles, collèges, lycées, universités, ou bien par les soignants dans les hôpitaux, les bibliothécaires dans les municipalités, les éducateurs sportifs dans les quartiers, etc., est un travail productif de services utiles (valeurs d'usage) mais aussi de valeur économique comptabilisée dans le PIB (environ 300 milliards d'euros annuels en France). Et sans qu'une once de profit aille au capital ! En effet, le paiement des services rendus par le travail dans la sphère monétaire non marchande est socialisé via les impôts et les cotisations sociales. Contrairement au discours libéral, mais aussi contrairement à ce qu'affirme un certain marxisme traditionnel, les salaires des fonctionnaires ne sont pas prélevés sur la sphère marchande capitaliste, puisqu'ils sont la contrepartie de leur apport à la valeur ajoutée. Autrement dit, les impôts et cotisations sont prélevés sur un produit total déjà augmenté du produit non marchand. Comment et par quoi s'opère la transformation d'une valeur d'usage, par exemple le service soin, en une valeur au sens économique ? Elle s'opère, dans cet exemple, par la validation ex ante du travail de soin qui sera accompli après l'embauche de soignants |34|. Il ne faut pas commettre l'erreur logique de certains partisans du revenu de base, qui pensent que c'est le versement d'un revenu monétaire aux soignants ou aux enseignants qui inaugure le processus de validation sociale. Non, la validation tient dans la décision politique a priori, qui générera travail, production de valeur et distribution de revenu |35|. Il faut donc absolument distinguer le salaire d'une infirmière fonctionnaire à l'hôpital public du soin reçu par un malade : le premier est un revenu primaire engendré par le travail de l'infirmière, tandis que ce que reçoit le second correspond à un transfert (pour partie en nature, le soin lui-même, pour partie en monnaie avec le remboursement des médicaments ou la prise en charge d'une fraction de son salaire par la Sécurité sociale).

À la racine de l'erreur sur l'inconditionnalité exempte de validation sociale figure toujours la confusion entre valeur d'usage et valeur : « Le rôle d'un revenu de base, et surtout de son absence de conditionnalité, est d'exprimer au citoyen une confiance radicale : celle qui consiste à croire que chacun d'entre nous possède la capacité de chercher un sens à son existence et d'agir en fonction de ce sens |36| ». À cette confusion, il faut opposer le triptyque théorique de Marx : la valeur d'usage est une condition de la valeur en tant que forme monétaire du travail socialement validé, laquelle apparaît dans l'échange par le biais d'une proportion, la valeur d'échange qui est mesurée en tendance par la quantité de travail nécessaire en moyenne dans la société considérée.

Que se passerait-il si l'on créait un droit à un revenu inconditionnel ? Ce droit - pas plus que le « sens de l'existence » - ne crée en lui-même aucune valeur économique, aucun revenu. Pour satisfaire ce droit, il faudrait imaginer un nouveau transfert social, c'est-à-dire accomplir collectivement un travail validé, à partir duquel s'effectuerait ce transfert. On est donc fondé à dire que, sur le plan de la société dans son ensemble, travail et production de revenu sont indissociables. Seuls peuvent être dissociés le travail individuel et la distribution individuelle de revenu, si un accord politique dans la société le permet.

En lançant sa célèbre formule, presque sous forme de boutade, prônant l'embauche des chômeurs pour creuser des trous, puis les reboucher, Keynes n'était pas dupe. Il savait bien que ce travail ne créerait rien, mais il pensait que la dynamique viendrait du fait que le revenu des nouveaux embauchés stimulerait l'activité utile et le travail productif ailleurs. Cela signifie que la variation de la demande enclencherait, sous réserve de disponibilité de travailleurs et de moyens de production, une variation de la production et de revenu. Le versement d'un revenu d'existence à toute la population engendrerait-il le même mécanisme macroéconomique ? Oui, si ce versement anticipait un supplément de production. Or, par définition, le revenu de base inconditionnel s'abstrait de toute anticipation et donc de toute validation sociale, puisqu'il est dit inconditionnel. Les valeurs d'usage issues de l'activité libre (par exemple le lien social ou le travail dans la sphère domestique) échappent donc au domaine de la valeur dès lors qu'on définit, à l'instar de Marx, celle-ci comme une quantité de travail socialement validé. Affirmer le contraire, comme le font tous les théoriciens du revenu d'existence, revient à épouser les thèses néoclassiques omniprésentes dans la pseudo-science économique.

Bien que son auteur s'en défende, on peut repérer plusieurs points communs importants entre la proposition de « salaire à vie » de Bernard Friot |37| et celle du revenu d'existence. Cette proposition se présente comme un projet normatif sur lequel nous ne portons pas de jugement a priori : il s'agit d'abolir les institutions capitalistes (notamment le marché du travail, la propriété lucrative, et le crédit) et de les remplacer par des institutions dites salariales sur la base du modèle de la cotisation sociale. Regardons les fondements théoriques de la proposition de salaire à vie. Friot affirme distinguer valeur d'usage et valeur, mais, à la fin de son analyse, toutes les valeurs d'usage sont valeur. Il considère comme nous qu'il existe un espace de valorisation qui échappe au capital, celui de la sphère monétaire non marchande, mais il ne fixe pas de limite à ce champ : le retraité, le parent d'élève, le chômeur produisent la valeur représentée par la prestation qu'ils reçoivent. Cette position est selon nous erronée pour deux raisons. D'abord, les prestations sociales formant le « salaire socialisé » sont des transferts sociaux, et non pas un revenu de type primaire, car le critère décisif qui distingue une activité libre (celle du retraité par exemple) productive de valeur d'usage d'une activité productive de valeur surgit à nouveau : il s'agit de la validation sociale de cette activité qui, par définition, n'existe pas pour le retraité, puisqu'elle est libre de toute contrainte sociale. De la même façon, l'attribution d'une qualification lors du dix-huitième anniversaire du jeune ne signifie pas qu'il entre dans la catégorie des productifs de valeur.

Ensuite, selon Friot, le produit non marchand serait inclus dans le produit marchand à travers les prix. Mais, si cela était, on ne pourrait pas considérer que le produit non marchand s'ajoute au produit marchand. Bertrand Bony |38|, membre du Réseau salariat dont l'inspirateur est Bernard Friot, estime que le salaire socialisé est compté deux fois dans le PIB, une première fois dans la valeur ajoutée des entreprises et une seconde fois lorsqu'il sert à faire l'évaluation des services non marchands au coût des facteurs. Or, c'est confondre ce que la comptabilité nationale appelle les opérations de production et les opérations de répartition.

Friot propose d'étendre le modèle de la cotisation sociale à l'investissement qui serait mis en œuvre grâce à une cotisation économique. Il récuse le crédit ; or, toute monnaie est une dette/créance. Il pense que l'investissement peut être financé par le prélèvement d'une cotisation sur la production courante. Mais c'est réintroduire la notion néoclassique d'épargne préalable qui nie la nécessité d'une création monétaire pour financer l'investissement net à l'échelle macroéconomique. |39|

3. De la valeur au revenu

On constate ici que les partisans du revenu d'existence ou du salaire à vie ne parviennent pas à appréhender le phénomène monétaire indissolublement lié à la valeur. Au lieu de voir que l'accumulation nécessite un supplément de monnaie, ces auteurs inversent le sens de causalité : ils pensent qu'on fait de la croissance pour nourrir l'expansion du crédit et des intérêts |40|.

3.1. La valeur est monétaire

Il est vrai que les pratiques bancaires capitalistes mènent droit à la crise financière. La suraccumulation de capital et la surproduction sont partout dans le monde : tous les grands secteurs industriels et agricoles sont touchés, faute de demande solvable. Et les banques centrales inondent les circuits financiers de monnaie nouvelle. Malgré cette overdose de liquidités qui ne sert qu'à spéculer ou, dans les grandes entreprises, que celles-ci rachètent leurs propres actions, le capitalisme est entré dans une nasse : les gains de productivité du travail sont devenus faibles et minent la rentabilité du capital, au moment où le pillage de la nature atteint lui aussi ses limites.

Parce que, au plan global, les profits réels ne peuvent venir que de l'exploitation de la force de travail, la machine s'enraye et la bourgeoisie s'affole : Mario Draghi, actuel président de la Banque centrale européenne, a même déclaré que le quantitative easing for people « était« une idée intéressante mais qu'il ne l'avait pas encore étudiée » |41|. Est-il tombé dans le chaudron keynésien ou dans celui du revenu inconditionnel ? Ne se moque-t-il pas plutôt de ceux qui guettent sa parole divine qui fait et défait l'humeur des marchés financiers ? La politique monétaire et la monnaie elle-même restent mystérieuses pour la majorité des gens. Au point que beaucoup de partisans du revenu d'existence reprennent l'idée de l'argent directement versé au peuple (c'est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif pour le peuple), et recyclent sans s'en rendre compte les apories de l'idéologie économique dominante sur la monnaie.

La critique justifiée du profit capitaliste ne conduit pas à condamner le principe même de la création monétaire indispensable à tout développement économique, qu'il soit capitaliste ou socialement utile, ou que les banques soient privées ou publiques. Les pratiques bancaires étant nocives, les choses changeraient-elles vraiment si la Banque centrale européenne distribuait quelques centaines d'euros par mois à chaque citoyen au lieu d'échanger 80 milliards d'euros contre des titres possédés par les banques, ou si toute la création monétaire était concentrée à la banque centrale ? Le problème à résoudre resterait entier : comment affecter la monnaie au financement d'une production utile pour la société ? Ce n'est pas en larguant des billets depuis le ciel qu'on vaincra la pauvreté, mais en transformant la production, l'organisation du travail, le temps de travail et la répartition des revenus issus de la production.

Le capitalisme est devenu hors-sol : la « planche à crédit », c'est-à-dire l'hélicoptère qui lâche de l'argent pour le capital, nous mène au chaos. Mais un hélicoptère pour le peuple ne ferait guère mieux car il laisserait de côté l'essentiel : la transformation des rapports de production, qui ne découle pas de la direction prise par l'hélicoptère, fût-ce vers les consommateurs. La monnaie est une institution sociale dont la première mission devrait être d'accompagner les choix collectifs de production. D'où l'importance d'avoir un assouplissement monétaire en contrepartie d'investissements de transition vers un autre modèle de développement humain, dans le cadre d'un système bancaire entièrement socialisé.

3.2. Le mystère du financement

L'engouement politique et médiatique que suscite l'idée d'instaurer un revenu d'existence a donné lieu, en Europe, à de nombreux projets aux chiffrages plus insolites les uns que les autres. Deux versions s'opposent nettement. L'une issue du libéralisme, l'autre plutôt classée à gauche. La position la plus extrême du courant libéral vise à remplacer toute la protection sociale par un revenu de base. Dans l'autre camp, il s'agit d'ajouter un tel revenu à la protection sociale actuelle.

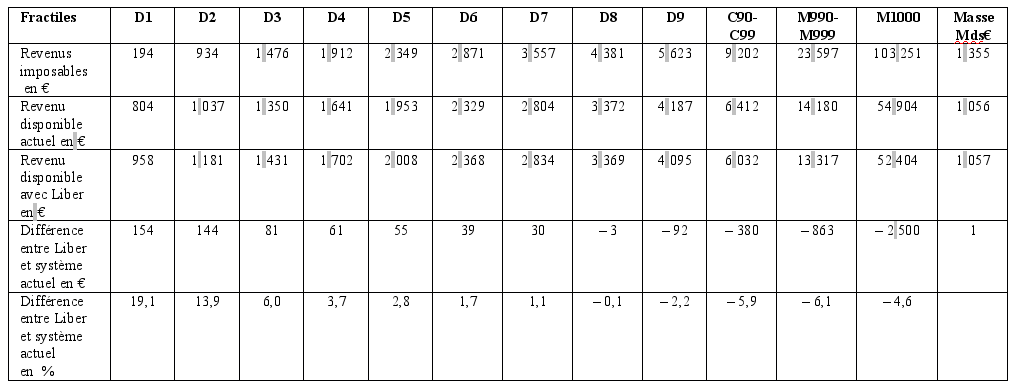

Marc de Basquiat et Gaspard Koenig ont repris pour la France la proposition d'impôt négatif de Friedman, qu'ils ont baptisée « Liber » |42|. Dans ce projet de « revenu de liberté », chaque citoyen reçoit la différence entre le revenu de base, le Liber, et un impôt proportionnel sur le revenu, la libertaxe. Il s'agit là d'une mesure qui postule l'intervention minimale de l'État, toujours perçu comme pouvant déranger les mécanismes de marché. Dans l'esprit des auteurs, seraient supprimés les minimas sociaux, les prestations familiales, les bourses étudiantes et la prime pour l'emploi (cette dernière déjà remplacée en France par la prime pour l'activité). Les montants proposés pour le Liber sont de 470 euros par mois pour les adultes, 270 euros pour les jeunes de 14 à 18 ans et de 200 euros pour les jeunes de moins de 14 ans.

Bousculé par un article de Denis Clerc |43| qui montrait que la redistribution organisée par cette proposition produirait l'effet inverse de la redistribution résultant de la protection sociale actuelle, calculée par l'INSEE, de Basquiat a modifié quelque peu le détail de son dispositif, en adoptant un impôt proportionnel de 23,5 % (au lieu de 23 % dans sa version antérieure) se substituant à l'impôt progressif sur le revenu et à tout impôt sur le patrimoine. Il prétend que les plus pauvres bénéficieraient d'une redistribution que la simulation suivante fait apparaître pour une population de 51 millions d'adultes et 16 millions de jeunes.

Que retirer de la simulation de l'application du Liber, censé donner la liberté et vaincre la pauvreté ? Le moins qu'on puisse dire est que cela relève d'une mauvaise plaisanterie puisque le supplément apporté en moyenne aux personnes du premier décile les ferait passer à peine quelques euros au-dessus du seuil de pauvreté. Et quant on regarde les derniers fractiles, on voit que le prélèvement net en pourcentage sur le dix-millième de la population le plus riche serait inférieur à celui portant sur les neuf millièmes et sur les neuf centièmes immédiatement au dessous. Cette nouvelle simulation ne change pas beaucoup selon nous la conclusion que tirait Denis Clerc dans son article initial : « une idée attirante, mais désastreuse » |44| et qu'il tempère ultérieurement en mettant en avant le « coût d'opportunité énorme » que représenterait un revenu de base par rapport à un investissement dans l'éducation. |45|

Tableau de simulation extrait de Marc de Basquiat, « Le liber, en réponse à une lecture de Denis Clerc », L'Économie politique, n° 71, juillet 2016, p. 85-95.

Cliquer pour agrandir

Dans le cas extrême où toute la protection sociale serait supprimée et remplacée par un revenu d'existence, sur la base des chiffrages les plus « généreux », à savoir entre 800 et 900 euros par mois pour le cas français |46|, soit environ 10 000 euros par an et par personne, ce revenu s'élèverait à 660 milliards par an, soit à peu près le montant actuel de la protection sociale française ou 30 % du PIB. Mais qu'en serait-il des retraites, toutes ramenées à ce montant misérable ? On peut être certain que compagnies d'assurances et fonds de pension se réjouiraient d'offrir des plans d'épargne lucratifs à ceux qui disposent de revenus autres et plus élevés.

De l'autre côté de l'échiquier politique, on propose d'ajouter le revenu inconditionnel à la protection sociale actuelle. Sur la base des chiffrages les plus généreux qui oscillent généralement entre 800 et 900 euros par mois |47|, on arrive à doubler les sommes distribuées : 1 320 milliards d'euros par an, qui correspondent à la totalité du revenu disponible des ménages en France |48|. Par quel coup de baguette magique (ou maléfique), tout le revenu disponible des ménages pourrait-il ainsi être socialisé ?

Les Suisses étaient appelés à une votation citoyenne le 5 juin 2016 au sujet de la création d'un revenu de base inconditionnel de 2 500 francs suisses par mois, proposition qu'ils ont rejetée. La contrepartie était la suppression des assurances vieillesse et survivants, des allocations familiales, des bourses, de l'aide sociale et de l'assurance chômage inférieure au revenu de base, en plus de la suppression de l'âge minimum pour le départ à la retraite |49|. De son côté, la Finlande, qui a annoncé le lancement d'une expérimentation sur le revenu universel à hauteur de 550 euros par mois, met en place un plan néolibéral d'austérité draconien, avec en toile de fond, la mystification de faire travailler davantage pour relancer l'économie : travailler 24 heures de plus dans l'année sans hausse de salaire pour 80 % des salariés, hausse des cotisations sociales payées par les salariés et baisse de celles payées par les employeurs, baisse de 30 % de la rémunération des congés payés des fonctionnaires, gel des salaires dans le secteur privé et encouragement au travail partiel précaire |50|. Aux Pays-Bas, une vingtaine de villes s'apprêtent à expérimenter le revenu universel : à Utrecht, le montant serait de 900 euros par mois.

Au final, on comprend pourquoi les plus « éclairés » parmi les membres de la bourgeoisie financière ou ses porte-parole suivent de près et approuvent le principe du revenu d'existence. Ils préfèrent instituer un revenu d'existence plutôt que d'augmenter les salaires ou embaucher, parce que si une partie supplémentaire de la reconstitution de la force de travail était socialisée, ce serait autant de moins que les employeurs auraient à verser sous forme de salaires. La libéralisation dudit marché du travail ferait un pas de plus et l'instauration d'un revenu minimum pourrait même, à terme, mener à la disparition du salaire minimum et des droits qui lui sont associés. Comment ne pas rester interloqué devant la séduction opérée par ce revenu d'existence dans certains milieux militants alternatifs ? Verser un euro de revenu d'existence serait-il préférable, à la fois quantitativement et qualitativement, à verser un euro de salaire ? Comment ne pas s'étonner également que, dans ces mêmes milieux soucieux d'égalité entre hommes et femmes, on ne perçoive pas le risque que les femmes soient incitées à retourner au foyer, c'est-à-dire à se cantonner aux tâches imposées par le modèle patriarcal ? Enfin, affirmer que la pauvreté reculerait grâce à un revenu minimum partout inférieur (ou, au mieux, égal) au seuil de pauvreté relève d'une croyance de type religieux, sinon d'une escroquerie intellectuelle et politique.

3.3. Sauf à suivre la marche en avant du capitalisme néolibéral, il n'y a pas d'alternative à la réduction du temps de travail

À partir du moment où l'on a posé le principe selon lequel tout individu a droit à des moyens matériels et culturels pour vivre, il est indiscutable que des revenus de transfert suffisants doivent être versés par la collectivité à ceux qui sont réduits au chômage ou rejetés dans la pauvreté. À cet égard, les minima sociaux versés en France sont scandaleusement insuffisants et complexes |51|, et l'absence de réforme fiscale fait perdurer cette situation. Dans l'urgence, on pourrait très bien imaginer une simplification et une amélioration de la protection sociale fondées sur une allocation garantie à tout adulte de 18 ans disposant d'un revenu inférieur à un seuil déterminé et qui remplacerait la dizaine d'allocations diverses actuelles, le tout accompagné de la garantie d'accès aux services publics non marchands. |52| Pour fixer les idées, on compte en France 8,5 millions de pauvres en dessous du seuil défini à 60 % du revenu médian. À supposer qu'on verse une allocation de 1000 euros par mois à ces personnes-là, l'enveloppe annuelle serait de 102 milliards, soit quatre à sept fois moins qu'un revenu versé à tout le monde, du plus pauvre au plus riche.

Mais, au-delà de l'urgence, une stratégie de moyen et de long terme doit rouvrir le débat politique sur la réduction du temps de travail |53|, à laquelle sont réfractaires le patronat bien sûr, la plupart des économistes épousant les thèses néoclassiques, et pendant longtemps, nombre de théoriciens du revenu d'existence. Aujourd'hui, ces derniers affirment intégrer la réduction du temps de travail dans leur projet de revenu, qui lui-même s'inscrirait dans une société de décroissance. Mais le risque est grand de se trouver face à une nouvelle contradiction inextricable : ou bien on projette de doubler les revenus de transfert, mais on aura quelques difficultés à concevoir une société en décroissance, ou bien on réduira le temps de travail (certains disent vouloir le diminuer de moitié) et on aura la décroissance, mais l'impossibilité de financer le revenu d'existence. Autrement dit, d'un côté, on prônerait la décroissance, et de l'autre, persisterait l'illusion technologique d'une abondance permettant de réduire le travail à presque rien et de multiplier les revenus. Et l'on ne pourra pas invoquer « l'activité » libre créatrice de valeur d'usage, puisque, par définition, elle n'aura pas de contrepartie monétaire qu'elle aurait engendrée. Aussi, les partisans du revenu d'existence qui prétendent adhérer au projet de réduction du temps de travail nous trompent ou se trompent eux-mêmes : ce n'est pas une vraie réduction qu'ils proposent, mais bien une sortie « volontaire » de certains individus de l'emploi, ce qui correspond exactement au partage du temps de travail selon le mode néolibéral : plus de travail pour les uns et l'illusion de la liberté pour les autres.

Finalement, la proposition d'instaurer un revenu d'existence semble partir d'un bon sentiment, mais l'enfer étant pavé de bonnes intentions, elle comporte de nombreux risques. Le plus important d'entre eux est d'ordre politique et stratégique : c'est d'entériner la fracture entre ceux qui peuvent s'insérer dans toutes les sphères de la société et ceux qui seraient exclus de l'une d'entre elles, celle du travail validé collectivement, tandis que la libéralisation du travail et de ses conditions s'aggraverait. Il n'est pas surprenant de constater que cette fracture sociale et politique s'appuie sur une négation du rôle social du travail et de son rôle de créateur de la valeur économique distribuée sous forme de revenus monétaires. Dans la mesure où, dans beaucoup de pays, les droits sociaux ont été fondés historiquement sur le travail, en se débarrassant du travail, le capitalisme se débarrasserait du même coup des droits sociaux associés et, tant qu'à faire, « des droits civils et politiques » |54|. La négation du travail dans toutes ses dimensions, ravalé au rang de marchandise, a pour corollaire la violence du capital, dont le maintien se nourrit du fétichisme qui entoure la production de valeur et qui pousse à croire que toute richesse sociale et naturelle est réductible à de la valeur, c'est-à-dire à un quantum de monnaie.

Aristote, reviens ! La gauche est devenue folle, elle ne comprend plus la différence entre valeur d'usage et valeur économique ! Elle rend les armes devant les attaques contre le travail !

Notes

|1| RMI : revenu minimum d'insertion (1988) ; RMA : revenu minimum d'activité (2004) ; RSA : revenu de solidarité active (2007) ; PPE : prime pour l'emploi (2001) ; PPA : prime pour l'activité (2016). À côté de ces dispositifs qui ont constamment évolué, on compte en France dix minima sociaux différents, pour un montant total de 24,168 milliards d'euros en 2014 (Rapport Sirugue C., 2016, Repenser les minimas sociaux, Vers une couverture sociale commune, Rapport au Premier ministre, gouvernement.fr.

|2| On la trouve sous les noms d'allocation universelle, revenu universel, revenu d'existence, revenu de base ou encore revenu de base inconditionnel.

|3| John Rawls, Théorie de la justice, Paris, Seuil, 1987 (1971).

|4| Milton Friedman, 2010, Capitalisme et liberté, 1962, Paris, Éd. Leduc.s.

|5| BIEN (Basic Income Earth Network), www.basicincome.org ; UBIE (Unconditional Basic Income Europe), basicincome-europe.org ; AIRE (Association pour l'instauration d'un revenu d'existence), revenudexistence.org ; MFRB (Mouvement français pour un revenu de base), revenudebase.info.

|6| Jean-Marie Harribey, « Le développement soutenable par la réduction du temps de travail », Thèse de doctorat de sciences économiques, Université Paris I-Sorbonne, 1996, harribey.u-bordeaux4.fr ; L'économie économe, Le développement soutenable par la réduction du temps de travail, Paris, L'Harmattan, 1997 ; « Travail, emploi, activité : essai de clarification de quelques concepts », Économies et Sociétés, Série « Économie du travail », n° 20, vol. 3, 1998, p. 5-59, travail.pdf.

|7| Jean-Marie Harribey, La richesse, la valeur et l'inestimable, Fondements d'une critique socio-écologique de l'économie capitaliste, Paris, Les Liens qui libèrent, 2013.

|8| Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961.

|9| Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale, Paris, Mille et une nuits, 2009.

|10| Pour une critique : Jean-Marie Harribey, 2009, « Ambivalence et dialectique du travail, Remarques sur le livre de Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale », Contretemps, n° 4, p. 137-149, travail-postone.pdf{.

|11| On ne préjuge pas pour l'instant de certaines confusions actuelles entre abolition du travail, abolition du salariat et abolition des protections salariales.

|12| André Gorz, Métamorphoses du travail, Quête du sens, Critique de la raison économique, Paris, Galilée, 1988, p. 34. Dans l'ouvrage contenant ce texte, quelques erreurs se sont glissées dans les références concernant Gorz, qui ont été corrigées ici.

|13| Philippe Van Parijs, 2013, « L'allocation universelle, où en est-on ? », in Alain Caillé, Christophe Fourel (sous la dir. de), Sortir du capitalisme, Le scénario de Gorz, Lormont, Le Bord de l'eau, p. 130.

|14| Ralf Dahrendorf, 1980, Im Entschwinden der Arbeitsgesellschaft, Merkur, n° 8. Jürgen Habermas, 1988, Le Discours philosophique de la modernité, Douze conférences, 1985, Paris, Gallimard.

|15| Gorz, Métamorphoses du travail, op. cit., ; et Adieux au prolétariat, Au-delà du socialisme, Paris, Galilée, 1980.

|16| Gorz, Métamorphoses du travail, op. cit., p. 80 ; et Adieux au prolétariat, p. 93.

|17| Les livres emblématiques des années 1990 furent celui de Dominique Méda, 1995, Le travail, une valeur en voie de disparition, Paris, Alto Aubier (dont elle a démenti plus tard les conclusions par ses enquêtes dans Dominique Méda, Patricia Vendramin, 2013, Réinventer le travail, Paris, PUF), et celui de Jeremy Rifkin, 1996, La fin du travail, Paris, La Découverte.

|18| André Gorz, 1994, « Revenu minimum et citoyenneté », Futuribles, n° 184, février, p. 49-60. André Gorz, 2003, L'immatériel, Connaissance, valeur et capital, Paris, Galilée. Nous verrons les raisons de ce revirement plus loin.

|19| En France, sur les XIX e et XX e siècles, la productivité horaire du travail a été multipliée par environ 30, la production par 26 et l'emploi par 1,75. Comment a-t-il été possible pendant ce temps d'augmenter le nombre d'emplois de 75 % ? Parce que, sur ces deux siècles, la durée individuelle du travail a été divisée par 2.

|20| Anne Eydoux, 2016, « Réformer la solidarité sans renoncer à l'emploi », Contribution au débat organisé par France Stratégie, 10 mai, anne-eydoux-contribution-ecrite-pour-france-strategie-debat-du-10-mai-2016.pdf.

|21| Voir Solveig Godeluck, 2016, « L'irrésistible ascension des autoentrepreneurs chez les travailleurs indépendants », Les Échos, 20 juin.

|22| Gorz, L'immatériel, Connaissance, valeur et capital, op. cit. André Gorz, 2008, Ecologica, Paris, Galilée. Carlo Vercellone (sous la dir. de), 2003-a, Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?, Paris, La Dispute. Carlo Vercellone, 2003-b, « Mutations du concept de travail productif et nouvelles formes de répartition », in Carlo Vercellone (dir.), Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?, Paris, La Dispute, p. 249-272. Yann Moulier Boutang, 2003, « Capitalisme cognitif et nouvelles formes de codification du rapport salarial », in Carlo Vercellone (dir.), Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?, Paris, La Dispute, p. 305-320. Yann Moulier Boutang, 2010, L'abeille et l'économiste, Paris, Carnets Nord.

|23| Karl Marx, 1980, Manuscrits de 1957-1958 (« Grundrisse »), Paris, Éditions sociales, tome 2, p. 192-193. Il faut reconnaître toutefois que la dernière phrase de la citation de Marx est ambiguë, car, à cet endroit, il emploie le mot « richesse », alors qu'il ne cesse de dire par ailleurs que le travail ne crée pas toute la richesse, mais qu'il crée toute la valeur.

|24| Moulier Boutang, 2003, op. cit., p. 308.

|25| Moulier Boutang, 2010, op. cit., p. 221.

|26| Paul Ariès, 2007-a, La décroissance, Un nouveau projet politique, Villeurbanne, Golias, p. 213 et 243.

|27| Paul Ariès, 2007-b, Le mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon.

|28| Ariès, 2007-a, op. cit., p. 201.

|29| Ariès P., 2007-a, op. cit., p. 356, souligné par nous.

|30| Gorz, 2008, op. cit., p. 104.

|31| Van Parijs, 2013, op. cit., p. 133.

|32| Carlo Vercellone, 2015, « Quelle place pour le travail ? », Débat entre Jean-Marie Harribey et Carlo Vercellone, L'Économie politique, « Faut-il défendre le revenu de base ? », n° 67, juillet 2015, p. 62-75, debat-revenu-de-base.pdf.

|33| On lira avec ahurissement que, entre autres, « jouer à la belote au troquet du coin, lire un livre, regarder un film, faire une partie de jeu vidéo (...) toutes ces activités concourent à l'enrichissement de la société, participent de l'utilité sociale, et, à ce titre, doivent être considérés comme des travaux », donc créant de la valeur économique : Baptiste Mylondo, 2015, « Qui n'a droit à rien ? En défense de l'inconditionnalité, réponses à Attac », qui-na-droit-a-rien-reponse-aux-objections-dattac.pdf.

|34| Voir Harribey, 2013, op. cit.

|35| C'est l'erreur de Mylondo, 2015, op. cit., de croire que c'est le versement d'un revenu monétaire qui vaut validation.

|36| Christian Arnsperger, 2015-a, « Revenu de base, économie soutenable et alternatives monétaires », L'Économie politique, n° 67, juillet, p. 34-49, ici p. 39.

|37| Bernard Friot, Émanciper le travail, Entretiens avec Patrick Zech, Paris, La Dispute, 2014.

|38| Bertrand Bony, « Réponse à la critique de J.-M. Harribey sur L'enjeu du salaire », Réseau salariat, reseau-salariat.info.

|39| Cette idée est celle que l'on retrouve par exemple dans la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say.

|40| Par exemple, Christian Arnsperger, 2015-b, « Monnaie », in Dominique Bourg D., Alain Papaud (sous la dir. de), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF, p. 851-854. Cet auteur va jusqu'à lier l'émission de monnaie à la consommation d'énergie. Pourquoi ne pas lier la première à la consommation d'eau, d'air, tant qu'on y est ? On trouvera toujours une corrélation statistique, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'on crée de la monnaie pour respirer de plus en plus ?

|41| Déclaration du 10 mars 2016, démentie sans rire cette fois le 21 avril 2016. Le quantitative esasing est le nom donné à la politique « d'assouplissement monétaire », menée par les banques centrales pour injecter des liquidités dans les banques.

|42| Marc De Basquiat, Gaspard Koenig, 2014, Liber, un revenu de liberté pour tous, Paris, L'Onde, Génération libre.

|43| Denis Clerc, 2015, « Financer le revenu de base : les dangers du Liber », L'Économie politique, n° 67, juillet, p. 19-33.

|44| Clerc, 2015, op. cit., p. 67.

|45| Denis Clerc, 2016 « Quelques réflexions sur le revenu de base », L'Économie politique, n° 71, juillet, p. 76-84.

|46| Le seuil de pauvreté se situe en France aux environs de 833 euros par mois.

|47| Baptiste Mylondo, 2012, dans Pour un revenu sans condition, Paris, Utopia, retenait 750 euros par mois. Yann Moulier Boutang, 2016, dans « Trois propositions », in Caillé A./Les Convivialistes, Éléments d'une politique convivialiste, Lormont, Le Bord de l'eau, propose entre 1100 et 1200 euros et 600 euros en dessous de 15 ans, soit entre 800 et 860 milliards par an.

|48| INSEE, Tableau économique d'ensemble 2014.

|49| Voir Romain Felli, 2016, « Le RBI n'est pas une utopie - hélas ! », Le Courrier, 23 mai-7 juin, http://www.lecourrier.ch/139321/le_....

|50| Voir Marie Charrel, 2016, « La Finlande va travailler plus pour relancer son économie », Le Monde, Éco&entrprise, 7 juin ; et Marc de Basquiat M., 2016, « L'expérimentation finlandaise d'un revenu de base : le schéma se précise », 14 avril, revenudebase.info.

|51| Voir le rapport Sirugue, op. cit.

|52| C'est le principe du scénario 3 retenu par le rapport Sirugue, op. cit.

|53| Voir aussi Michel Husson M., Stéphanie Treillet, 2014, « La réduction du temps de travail : un combat central et d'actualité », Contretemps, n° 20, rttct20.pdf.

|54| Mateo Alaluf, 2014, L'allocation universelle, Nouveau label de précarité, Mons, Couleur livres.