Marc Vandepitte

Les 8 et 9 mai 2025 marquent le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cependant, le rôle central de l'Union soviétique dans cette victoire, ainsi que le prix terrible qu'elle a payé, est de plus en plus occulté en Occident par une mémoire sélective et un opportunisme géopolitique.

L'Armée rouge : moteur de la libération de l'Europe

En mai 1945, l'Armée rouge pénétra dans la capitale allemande et, le 2 mai, Berlin fut prise. Le drapeau rouge flotta au sommet du Reichstag, symbole visuel de la destruction du Troisième Reich hitlérien.

Le combat qui précéda cet événement fut d'une ampleur et d'une brutalité inégalées. Dès 1941, l'Union soviétique mena une guerre d'anéantissement contre l'Allemagne nazie, au cours de laquelle plus de 26 millions de citoyens soviétiques, soldats et civils confondus, perdirent la vie. Aucun autre pays ne paya un tribut aussi lourd.

Les batailles décisives de la guerre se déroulèrent sur le front de l'Est : Moscou, Leningrad, Stalingrad, Koursk furent autant de champs de bataille sanglants qui inversèrent le cours du conflit. Les historiens s'accordent à dire que, sans les efforts et les sacrifices de l'Armée rouge et la résistance héroïque du peuple soviétique, la machine de guerre nazie n'aurait jamais été stoppée.

Le 2 mai 1945, le drapeau rouge fut hissé au-dessus du Reichstag à Berlin, marquant la fin imminente de la Seconde Guerre mondiale, survenue une semaine plus tard. Pourtant, dans certains pays, cette image reste sujette à interdiction. Photo : TASS / Yevgeny Khaldei, Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Le rôle des États-Unis

Pourtant, ce rôle crucial est souvent minimisé dans les pays occidentaux. La raison en est que l'histoire de la guerre ne correspond pas à l'image simpliste d'une « bonne guerre » où les États-Unis auraient vaincu le fascisme par pur altruisme.

Le Mythe de la Bonne Guerre - Jacques R. Pauwels

Le rôle des États-Unis fut en réalité très ambigu. Comme le décrit l'historien Jacques Pauwels, des entreprises américaines continuèrent de commercer avec le régime nazi jusque bien dans les années 1930. De grands groupes tels qu'IBM, Standard Oil et Ford réalisèrent d'énormes profits grâce au réarmement et à la production allemande. Jusqu'en décembre 1941, des entreprises américaines fournissaient des produits pétroliers à l'Allemagne nazie.

Au sein de l'establishment américain, une sympathie ouverte existait pour l'Allemagne nazie et d'autres régimes fascistes. Henry Ford, par exemple, était un grand admirateur d'Adolf Hitler. Un vaste mouvement aux États-Unis, appelé « America First », s'opposait farouchement à toute intervention américaine dans les conflits européens.

Même après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en septembre 1939, il n'y eut pas de soutien financier immédiat de la part des États-Unis, ni de livraisons d'armes. Tout changea après l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. En d'autres termes, les États-Unis attendirent deux ans avant de rejoindre les Alliés.

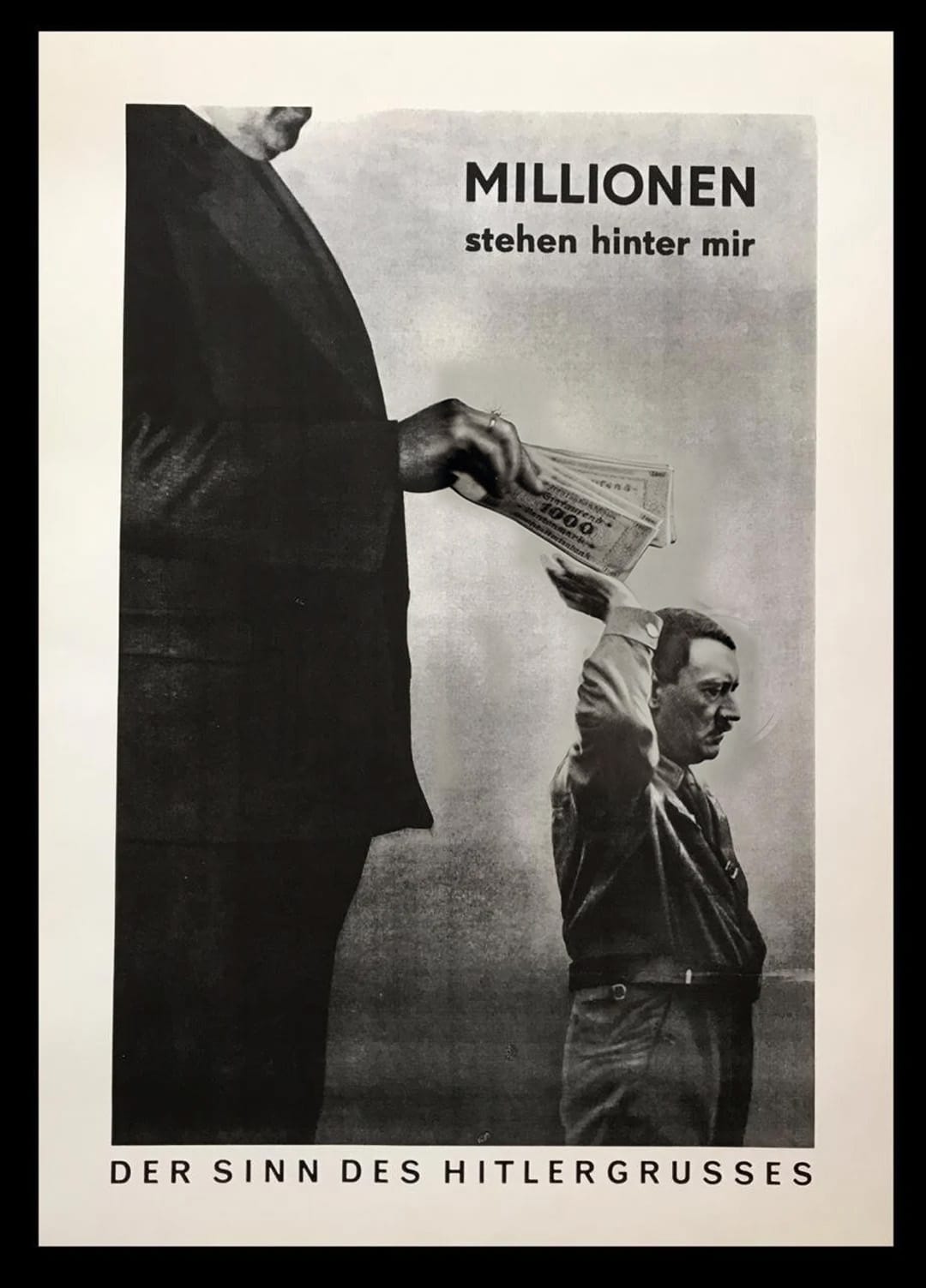

Né du grand capital

On l'oublie ou on le tait souvent, mais le fascisme, en Italie comme en Allemagne, est né du capitalisme. Il fut un instrument destiné à réprimer le mouvement ouvrier et les forces de gauche. Sans le soutien du grand capital, Hitler n'aurait jamais pu développer son parti fasciste ni accéder au pouvoir, tout comme Mussolini.

[« La signification du salut hitlérien. Des millions sont derrière moi. » Photo : Photomontage de John Heartfield pour la revue AIZ Berlin, 16 octobre 1932]

Après la guerre, ces connexions furent soigneusement dissimulées. Lors des procès de Nuremberg, les industriels liés au nazisme furent souvent condamnés à des peines légères ou tout simplement acquittés. L'élite allemande de banquiers et d'industriels qui avait aidé Hitler à accéder au pouvoir fut largement épargnée, grâce à la protection de l'occupation américaine.

Les héros passés sous silence

Ce ne fut pas seulement l'Armée soviétique, mais aussi des millions de civils et de partisans qui contribuèrent à la défaite du fascisme. En Yougoslavie, en France, en Italie, en Grèce et dans d'autres pays européens, la résistance fut vivace.

Des communistes, des syndicalistes, des ouvriers et des étudiants risquèrent leur vie dans des actions de sabotage, des grèves, des réseaux clandestins et la résistance armée. Les résistants faisaient passer de la nourriture, cachaient des fugitifs et opposaient une résistance, à une époque où résister signifiait torture ou mort.

Cette résistance était largement soutenue par la population. La célèbre grève de mai 1941 en Belgique (du 10 au 18 mai), durant laquelle des centaines de milliers d'ouvriers cessèrent le travail pour protester contre les nazis, fut l'un des plus grands actes de résistance en Europe occupée.

Et pourtant, ces actes ont souvent disparu des récits historiques officiels, tout comme le rôle des communistes dans la résistance est systématiquement passé sous silence ou nié.

Pour honorer ces héros de la résistance et garder leur mémoire vivante, une initiative a vu le jour en Belgique : Helden van het Verzet (Héros de la Résistance), fondée par l'historien Dany Neudt et l'écrivain Tim Van Steendam. Depuis août 2022, l'organisation publie chaque jour de courtes biographies de résistants sur son site internet et ses réseaux sociaux, afin de mettre leurs histoires en lumière.

L'importance de la mémoire

Aujourd'hui, les leçons d'hier sont plus actuelles que jamais. La montée de l'extrême droite en Europe, la normalisation du discours de haine et l'ascension de leaders autoritaires représentent une menace pour les libertés acquises au prix de tant de vies.

La guerre en Ukraine a en outre entraîné une dangereuse forme de réécriture de l'histoire. Au nom de la lutte contre Poutine, toute référence au passé soviétique est devenue suspecte. Commémorer la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie est soudain considéré comme une « glorification de la Russie ».

Ainsi, l'hommage aux libérateurs de l'Europe risque d'être remplacé par une amnésie sélective et une manipulation historique qui nourrit l'extrémisme au lieu de le combattre. La vérité historique ne doit pas devenir victime de logiques d'ennemi géopolitique.

La Seconde Guerre mondiale ne fut pas un simple affrontement de nations, mais un choc frontal entre idéologies. D'un côté : fascisme, racisme, colonialisme, génocide. De l'autre : résistance antifasciste, solidarité internationale, justice sociale.

C'est pourquoi un appel croissant se fait entendre pour que le 8 mai - Jour de la Victoire - soit à nouveau proclamé jour férié légal en Belgique. Non pas comme un jour de folklore, mais comme un jour de mémoire, de réflexion et de vigilance. C'est également l'objectif central de la coalition du 8 mai, qui organise chaque année une commémoration au fort de Breendonk.

Nous ne commémorons pas seulement la chute d'Hitler, mais aussi la force de la résistance populaire, la solidarité entre les peuples, et les leçons de l'expérience socialiste qui a brisé le fascisme.

Ce que le 8 mai nous enseigne, c'est que la liberté n'est jamais acquise, mais le fruit d'un combat. C'est l'Union soviétique qui a consenti les plus grands sacrifices. Ce sont les communistes et les travailleurs qui ont porté la résistance. C'est la solidarité internationale qui a brisé le fascisme.

Cette histoire, nous ne devons pas l'oublier. Non par nostalgie, mais par nécessité.