Même les morts ne seront pas en sûreté si l'ennemi gagne

Walter Benjamin

Un cortège funèbre multitudinaire parcourt les rues d'El Alto et de La Paz. Deux cercueils sont en tête et des milliers et des milliers de personnes en deuil sont derrière. Ce sont des gens humbles, des habitants d'El Alto, des artisans, des paysans, des voisins, des mères, des autochtones des provinces de La Paz, Potosí, Cochabamba et Oruro. Ils ont marché avec leur douleur sur une dizaine de kilomètres, et sur leur passage, des ouvriers, des commerçants et des étudiants en pleurs sortent, qui se signent, applaudissent, et donnent de l'eau et du pain aux marcheurs. La ville est paralysée et les habitants des quartiers populaires sont en deuil. Il y a quelques jours, dans la zone de Senkata, huit habitants ont été tués avec des armes à feu militaires, plus d'une centaine ont été blessés par balles, portant à 34 le nombre de tués au cours des neuf premiers jours du coup d'État en Bolivie.

Ils sont descendus d'El Alto pour réclamer justice pour leurs morts ; ils ont marché si loin pour que les gens voient ce qui se passe, puisque les médias bâillonnés ne parlent pas de la tragédie subie ; ils marchent pendant des heures et des heures pour dire au monde qu'ils ne sont ni des terroristes ni des vandales, qu'ils sont le peuple.

Depuis le jour du coup d'État, toutes les mobilisations des secteurs populaires et paysans qui se sont sortis pour défendre la démocratie et le respect du vote citoyen ont fait l'objet d'une campagne de dénigrement féroce qui a submergé les réseaux et les médias. On ne parlait ni de travailleurs, ni de voisins, ni d'autochtones. Il était question de hordes dangereuses, des vandales menaçant la paix sociale. Et lorsque les habitants de la vaillante ville d'El Alto et les autochtones et paysans ont bloqué les routes, un langage enragé s'est emparé des putschistes et des médias : terroristes, trafiquants de drogue, sauvages, criminels, foules alcoolisées, pillards et autres noms d'oiseaux ont été utilisés pour disqualifier et criminaliser la manifestation des classes déshéritées.

Depuis lors, les femmes en pollera {jupe traditionnelle autochtone) avec des enfants sur le dos, les écolières qui accompagnent leurs parents, les étudiants, les ouvriers soudeurs, les paysans en poncho et les vendeurs de glaces sont le nouveau visage des dangereux séditieux qui veulent brûler le pays. Cette stigmatisation des plébéiens rebelles, surtout s'ils sont Indiens, n'est pas nouvelle. Pendant la colonie, au XVIe siècle, Fray Ginés de Sepúlveda comparait les Indiens aux singes ; le prêtre Tomás Ortiz les a décrits comme des bêtes ; au XIXe siècle, on parlait de races dégénérées, et les dictatures du XXe siècle ont muté vers la criminalisation des Indiens insurgés, les décrivant comme « subversifs », séditieux qui veulent mettre la propriété, l'ordre et la religion en danger.

Aujourd'hui, les classes moyennes traditionnelles font une fusion verbale honteuse entre le langage colonial et le langage contre-insurrectionnel. Même leurs intellectuels organiques formés dans des universités étrangères ne peuvent échapper à cet appel du sang et des préjugés raciaux. Pour eux, les marches des habitants des quartiers et villages sont des réunions de criminels bourrés, les barrages routiers des paysans sont des actes de terrorisme, et les assassinats par balles de militaires sont des règlements de comptes entre voyous. Après la modération forcée avec laquelle les scribes conservateurs avaient qualifié toutes ces années les Indiens qui avaient gagné en pouvoir, aujourd'hui ils se déchaînent dans un torrent de préjugés, d'insultes et de disqualifications racialisées.

Ils avaient attendu une décennie entière en se mordant les lèvres pour ne pas cracher sur les Indiens et leur montrer leur mépris, et maintenant, protégés par des baïonnettes, ils n'hésitent pas à décharger toute leur haine de caste. Le temps de la vengeance est arrivé et ils le font avec rage. C'est comme s'ils voulaient effacer non seulement la présence de l'Indien qui les a vaincus, et c'est pourquoi ils sont capables de tuer pour qu'Evo ne soit pas candidat ; de plus ils veulent arracher son empreinte de la mémoire des classes humbles en assassinant, emprisonnant, torturant, menaçant ceux qui prononcent son nom. C'est pourquoi ils brûlent la wiphala qu'Evo a introduit dans les institutions de l'Etat, c'est pourquoi ils brûlent les écoles qu'il a fait construire dans les quartiers populaires, c'est pourquoi ils applaudissent et trinquent à la militarisation des villes. Il n'y a plus de place pour la dignité et le décorum d'une classe qui se vautre frénétiquement dans la boue de l'autoritarisme, de l'intolérance et du racisme.

Et c'est contre cela que les classes humbles d'El Alto et des provinces marchent. Ils descendent par milliers, 200 000, 300 000. Le nombre n'a plus d'importance. Le pouvoir qu'ils défendent n'est pas celui d'une personne ou celui que Weber a théorisé comme la capacité d'influencer le comportement de quelqu'un d' autre. Pour les classes populaires, l'expérience du pouvoir des 14 dernières années est celle d'avoir été reconnues comme égales, d'avoir droit à l'eau, à l'éducation, au travail, à la santé dans les mêmes conditions que le reste des citoyens. L'exercice du pouvoir pour le peuple a gagné dans les urnes, plus que celui d'une capacité de commandement, a été celui d'une expérience corporelle quotidienne de pouvoir regarder les autres en face sans avoir honte de la couleur de sa peau ou de la jupe de sa mère, d'avoir été pris en compte comme êtres humains, de pouvoir vendre sur le marché, de labourer la terre ou de pouvoir être autorité sans aucune barrière du nom. Par conséquent, bien que l'expérience du pouvoir d'État, pour les classes subalternes - comme l'a vu Gramsci - soit, en premier lieu, la construction pratique de leur unité en tant que bloc social, la manière de verbaliser et de comprendre moralement ce pouvoir a été la conquête de la dignité, c'est-à-dire leur expérience de peuple comme corps collectif reconquérant sa dignité.

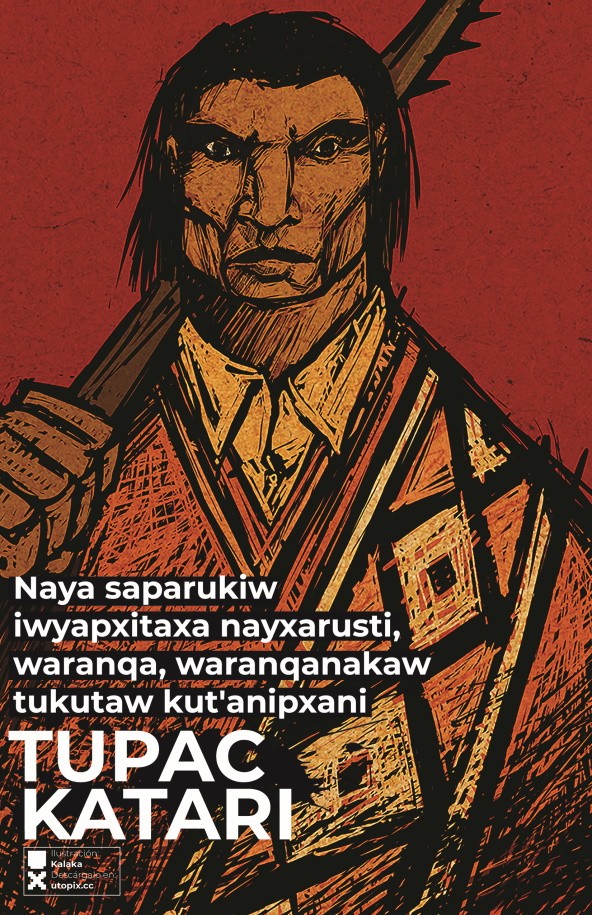

Sacré-Coeur de Bolivie, affiche de la Comunidad Utopix, collectif d'artistes du Venezuela

C'est pourquoi la femme en jupe et l'ouvrier pleurent quand le fascisme brûle la wiphala, pleurent quand Evo est expulsé, pleurent quand on les empêche d'entrer dans les villes. Ils pleurent parce qu'on est en train de déchirer le corps symbolique et réel de leur unité et de leur pouvoir social. Et lorsqu'ils portent leurs morts devant eux au milieu de milliers rubans noirs et de boléros de cavalerie funéraire, ils le font pour demander aux classes aisées de respecter leurs morts, ces morts qui sont le seuil ultime où les vivants, quelle que soit leur classe ou condition sociale, doivent arrêter leur orgie de sang et de haine, afin de vénérer la vertu de la vie.

Mais la réaction des putschistes est atroce, immorale, dantesque. Ils tirent des gaz lacrymogènes, tirent des balles, déplacent leurs chars et les cercueils restent par terre, enveloppés dans un nuage de gaz, escortés par des personnes qui s'agenouillent et risquent de suffoquer plutôt que de les abandonner.

Ils ne respectent même pas les morts, crient les gens. Ce n'est pas un slogan de protestation, c'est une phrase historique. La même phrase prononcée par les parents de ceux qui ont été agressés aujourd'hui, lors d'un autre coup d'État militaire dans le fatidique novembre 1979 - lorsque des personnes endeuillées qui priaient et faisaient des offrandes aux parents décédés le Jour des morts ou de la Toussaint furent mitraillées à partir d'avions Mustang yankees. Les aventuriers du coup d'État militaire de l'époque, après leur ivresse éphémère de victoire, ont fini dans les égouts de l'histoire, là où les putschistes d'aujourd'hui les rejoindront sûrement bientôt. Les morts ne peuvent être profanés en toute impunité, car dans la culture du peuple, ils font partie des principes de base qui régissent le destin des vivants.

La brutalité des putschistes d'aujourd'hui provoque la peur du peuple, mais elle a ouvert la porte à un ressentiment généralisé. Les sutures avec lesquelles les fissures séculaires de classe, de région et de race avaient été refermées ont sauté, ouvrant des blessures sociales sanglantes. Aujourd'hui, il y a de la haine partout, des uns contre les autres. Les classes moyennes traditionnelles aimeraient voir le corps d'Evo traîné dans les rues, comme celui de l'ancien président Villarroel en 1946. Les classes plébéiennes aimeraient voir les riches assiégés dans leurs quartiers souffrant de la faim due au manque de nourriture. Une nouvelle guerre des races nidifie dans l'esprit d'un pays déchiré par le crime d'une classe qui a trouvé dans le préjugé colonial de supériorité la défense de ses privilèges.

Comme nous l'avons déjà dit, la fascisation de la classe moyenne traditionnelle est la réponse conservatrice à sa décadence sociale résultant de la dévalorisation de ses aptitudes, de son capital, de ses opportunités et de ses connaissances légitimes face à « l'invasion » d'une nouvelle classe moyenne d'origine populaire et autochtone avec des répertoires plus efficaces d'ascension sociale dans l'État Indianisé de la dernière décennie. Ce n'est pas qu'ils aient vu une dépréciation de leur patrimoine -qui en fait a augmenté passivement du fait de l'expansion économique généralisée du pays-, mais de leurs opportunités et paris de plus grande ascension sociale pour profiter de la croissance exponentielle de la richesse nationale.

Mais cela n'a pas limité un fait pertinent des structures des classes sociales et des processus d'hégémonie politique : l'irradiation étatique des classes moyennes. Strictement parlant, l'État est, dans sa forme régulière, le monopole du bon sens d'une société. Si le pouvoir politique est de loin la croyance et la conviction d'une partie dans le pouvoir de l'autre, il est en quelque sorte aussi une sorte de sensation intersubjective. Il s'agit du monde dense des récits profonds à effet étatique. L'opinion publique, c'est-à-dire les récits, les symboles et les sens de compréhension de la légitimité qui luttent pour réaligner le bon sens politique, est largement concentrée dans les classes moyennes traditionnelles qui disposent de temps, de ressources et de spécialisation professionnelle.

En Bolivie, l'ascension sociale des nouvelles classes moyennes populaires autochtones s'est accompagnée de nouveaux récits et de nouveaux sens de la réalité, mais pas assez solides pour faire rayonner ou contrecarrer la racialisation du discours de classe conservateur et servir de socle à une nouvelle opinion publique dominante. Les classes moyennes traditionnelles ont l'expérience des formations discursives et des sédiments historiques du bon sens dominant, ce qui leur a permis d'étendre leur façon de voir le monde au-delà des frontières de classe, même dans des parties des nouvelles classes moyennes et des secteurs populaires. En fait, la nouvelle classe moyenne plutôt qu'une classe sociale à existence publique mobilisée est une classe statistique, c'est-à-dire pas encore une classe à rayonnement étatique.

D'où la façon dramatique dont les forces populaires autochtones tentent de mettre en scène et de raconter leurs résistances. Il s'agit d'autres façons de construire l'opinion publique et d'articuler le bon sens qui rayonne vers d'autres secteurs sociaux, mais sous le coup de boutoir du coup d'État, elles se retrouvent désormais en position subalterne et fragmentées.

Pendant ce temps, le fascisme monte comme un cavalier enragé à l'intérieur des murs des quartiers classiques de la classe moyenne. Là, la culture et les raisons ont été éradiquées sans dissimulation par les préjugés et la vengeance. Et il semble que seule la stupeur résultant d'une nouvelle explosion sociale ou de la débâcle économique qui se profile à l'horizon, produit de tant de haine et de destruction, sera capable de mettre un frein à tant d'irrationalité vomie en guise de discours.

Tupac Katari (1750-1781) : « Ils ne tueront que moi seul..., mais demain je reviendrai et je serai des millions »

Affiche de Pablo Kalaka, Comunidad Utopix, Venezuela

Courtesy of Tlaxcala

Source: jornada.com.mx

Publication date of original article: 01/12/2019