Par Vijay Prashad pour Tricontinental: Institute for Social Research, le 9 janvier 2026

Aux premières heures du 3 janvier, les États-Unis ont envoyé leurs forces militaires au Venezuela pour kidnapper le président Nicolás Maduro Moros et Cilia Flores, députée à l'Assemblée nationale, bombardant des sites civils et militaires à travers Caracas.

Les États-Unis ont inculpé Maduro et Flores, mariés, pour "narcoterrorisme" et autres chefs d'accusation connexes, et les détiennent à New York, où ils ont comparu pour la première fois devant le tribunal fédéral de Manhattan le 5 janvier.

Les États-Unis n'ont pas clairement pas débuté leur offensive contre le Venezuela le 3 janvier. La guerre hybride contre le processus bolivarien au Venezuela a commencé en 2001, après l'adoption de la loi organique sur les hydrocarbures dans le cadre d'un ensemble de 49 lois décrétées par l'ancien président Hugo Chávez et approuvées par l'Assemblée nationale.

La nouvelle loi vénézuélienne a pénalisé les conglomérats pétroliers, pour la plupart américains, et a permis au gouvernement de réorienter une part plus importante des revenus pétroliers vers des programmes sociaux et le développement national à long terme.

Les grands groupes pétroliers, en particulier ExxonMobil (Exxon), ont été furieux et collaborent depuis avec le gouvernement américain pour tenter de déstabiliser non seulement le gouvernement vénézuélien, mais aussi l'ensemble du processus bolivarien.

La guerre hybride, menée sur les plans économique, politique, informationnel et même social, est une caractéristique constante de la vie vénézuélienne depuis un quart de siècle. L'attaque illégale contre le Venezuela en 2026 et l'enlèvement du président et de la première dame s'inscrivent dans les attaques constantes que subissent les populations de ce pays d'Amérique du Sud depuis un quart de siècle.

© Dámaso Ogaz, FUBW, 1968.

En quoi l'attaque contre le Venezuela est-elle illégale ? Les États-Unis bafouent en effet le droit international de manière systématique, même lorsqu'ils évoquent leur prétendu " ordre international fondé sur des règles". Il est donc utile de revenir sur les principes fondamentaux du droit international et d'examiner les lois internationales que le pays a violées en attaquant le Venezuela le 3 janvier.

Tout d'abord, quand on parle de "droit international", on fait référence aux obligations juridiques que les États - et, dans certains cas, les organisations internationales et les individus - reconnaissent comme contraignantes dans leurs relations mutuelles.

Ces lois proviennent de deux sources principales : les traités (accords écrits) et le droit international coutumier (règles devenues contraignantes par la pratique constante des États et acceptées comme des lois).

Un État doit consentir à être lié par un traité (soit en le signant, soit en y adhérant), mais il peut être lié par le droit international coutumier et les normes contraignantes (jus cogens), c'est-à-dire des règles fondamentales liant tous les États, qu'il ait signé ou non un traité.

L'interdiction du génocide et de l'esclavage, par exemple, n'exige pas qu'un État signe quoi que ce soit, car ces interdictions sont reconnues comme des normes impératives liant tous les États en vertu du droit international.

En d'autres termes, certaines lois sont si fondamentales qu'aucun État ne peut s'en affranchir. Les obligations auxquelles je ferai référence ci-dessous proviennent de deux sources : les traités (tels que la Charte des Nations unies) et le droit international coutumier (y compris le principe de non-intervention et l'immunité des chefs d'État), parfois interprétés et appliqués par la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction des Nations unies pour les différends entre États. Les jugements de la CIJ revêtent une autorité particulière pour expliquer ce qu'exige le droit international dans la pratique.

- L'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force constitue l'une de ces obligations.

- Le plus important est la Charte des Nations unies de 1945, dont l'article 2(4) stipule que tous les États doivent s'abstenir de "recourir à la menace ou à l'usage de la force" contre un autre État. Il existe des exceptions limitées à cette règle, par exemple si le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies (articles 39 à 42), détermine qu'il existe une "menace pour la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression" et autorise alors le recours à la force pour "maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales", ou si un État agit en légitime défense. Comme il n'y a pas d'autre exception, l'acte d'agression des États-Unis contre le Venezuela constitue une violation flagrante de la Charte des Nations unies, qui est l'obligation conventionnelle la plus élevée dans le système interétatique.

- En Amérique latine existe également la Charte de l'Organisation des États américains (OEA) de 1948, dont l'article 21 stipule que "le territoire d'un État est inviolable" et qu'aucune "occupation militaire" ou "mesure de coercition" n'est autorisée par un État contre un autre. La Charte de l'OEA reprend les dispositions de la Charte des Nations unies, dont l'article 103 précise clairement que, en cas de conflit entre les obligations découlant d'un traité et celles prévues par la Charte des Nations unies, les obligations des États membres au titre de cette dernière prévalent sur celles issues de tout autre accord international.

Des résolutions devraient déjà avoir été adoptées à la fois par l'ONU et l'OEA pour condamner les récentes actions des États-Unis. L'absence de telles résolutions démontre moins l'impuissance du système interétatique en soi que le pouvoir absolu, de type mafieux, exercé par les États-Unis dans le monde.

© Collectif d'artistes El Techo de la Ballena, Cambiar la vida, transformar la sociedad ou Changer la vie, transformer la société, 1963.

- Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures ou extérieures d'un État. L'article 2, paragraphe 7, de la Charte des Nations unies souligne le caractère fondamental de la souveraineté des États en précisant qu'aucune disposition de la Charte n'autorise l'ONU à intervenir dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale d'un État, sauf par le biais de mesures coercitives en vertu du chapitre VII.

L'interdiction pour les États d'intervenir dans les affaires d'un autre État est également clairement énoncée à l'article 19 de la Charte de l'OEA, qui stipule qu'aucun État

"ne peut intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État".

Cette interdiction inclut toute "forme d'ingérence", y compris une invasion militaire et la capture d'un chef de gouvernement.

La Charte des Nations unies et la Charte de l'OEA sont des traités et le droit international coutumier renforce ces règles en interdisant toute intervention sans exception.

Dans l'affaire Nicaragua c. États-Unis de 1986, intentée en raison du soutien de Washington à la guerre des Contras et au minage des ports nicaraguayens, la Cour internationale de justice (CIJ) a affirmé le principe de non-intervention du droit coutumier et appliqué les règles relatives à l'usage de la force et à la légitime défense (y compris les notions de nécessité et de proportionnalité).

Les tentatives flagrantes des États-Unis de renverser le gouvernement vénézuélien, depuis la tentative de coup d'État de 2002 jusqu'à l'enlèvement du président Maduro et de Cilia Flores en 2026, constituent des violations manifestes de ces principes, tout comme le soutien apporté par les États-Unis à l'organisation d'actions armées, telles que l'opération Gideon en 2020, au cours de laquelle les États-Unis ont financé des mercenaires pour attaquer le gouvernement vénézuélien.

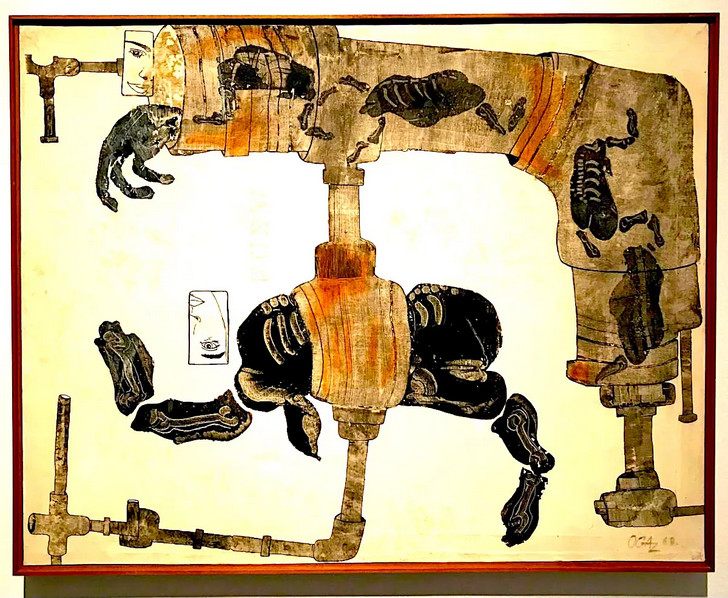

© Oswaldo Vigas, Composición IV, 1943.

- Violation de l'immunité des chefs d'État. Lorsqu'un État exerce une compétence pénale, civile ou coercitive sur un chef d'État étranger en exercice, en violation du droit international (en l'arrêtant, en le poursuivant, en le détenant ou en exerçant toute autre forme d'autorité coercitive sur sa personne), il viole l'immunité des chefs d'État. Cette règle permet de garantir que les États puissent entretenir des relations sans que les tribunaux étrangers ne saisissent les hauts responsables de l'un ou de l'autre.

En clair, un tribunal national étranger ne peut légalement arrêter ou juger un chef d'État en exercice, à moins que son immunité ne soit levée par son propre État. Il n'existe pas de traité distinct codifiant cette immunité de manière exhaustive, mais elle est solidement ancrée dans le droit international coutumier et est reconnue dans plusieurs accords et décisions de justice.

La Convention des Nations unies sur les missions spéciales (1969), stipule par exemple qu'un chef d'État qui mène une mission spéciale

"bénéficie [...] des facilités, privilèges et immunités accordés par le droit international aux chefs d'État".

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) codifie séparément l'immunité diplomatique des agents diplomatiques accrédités, illustrant ainsi le principe plus large du droit international selon lequel les représentants officiels jouissent d'une inviolabilité.

Plus important encore, la CIJ, dans l'affaire République démocratique du Congo c. Belgique (2002) - plus connue sous le nom d'"affaire du mandat d'arrêt" - intentée après l'émission par la Belgique d'un mandat d'arrêt international à l'encontre du ministre des Affaires étrangères en exercice de la RDC, a estimé que ce dernier bénéficiait de "l'immunité de juridiction pénale" et de "l'inviolabilité" en vertu du droit international, et que le mandat d'arrêt belge violait ces obligations.

Il existe toutefois une exception majeure dans le système international, qui s'applique au sein de la Cour pénale internationale (CPI), laquelle poursuit des individus (et non des États, comme le fait la CIJ).

L'article 27 du Statut de Rome de la CPI prévoit en effet que la qualité officielle de "chef d'État ou de gouvernement" n'exempte pas une personne de sa responsabilité en vertu dudit Statut, et que les immunités "n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence".

En vertu du Statut de Rome, la CPI peut poursuivre des individus pour les crimes internationaux les plus graves (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crime d'agression) lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent pas agir. C'est la raison pour laquelle des mandats d'arrêt de la CPI peuvent être délivrés à l'encontre de chefs d'État ou de gouvernement en exercice. C'est la logique juridique invoquée dans le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

L'attaque brutale de Trump viole non seulement le droit international, mais soulève également des questions au regard du droit américain. La résolution de 1973 sur les pouvoirs de guerre exige en effet que le président américain consulte le Congrès "dans tous les cas" avant d'engager les forces armées américaines dans des hostilités avec un État, et, s'il ne le fait pas, qu'il en informe le Congrès dans les 48 heures. Les hostilités doivent alors prendre fin dans les 60 jours en l'absence d'autorisation. Le mépris de Washington pour le droit international s'observe également au niveau national.

Lors de sa comparution le 5 janvier, Maduro a déclaré :

"Je suis un prisonnier de guerre".

Cette affirmation est tout à fait exacte. Le président vénézuélien et son épouse ont en effet été arrêtés pour des raisons purement politiques, dans le cadre des manœuvres d'ingérence que les États-Unis mènent depuis des décennies contre les pays du Sud.

Traduit par Spirit of Free Speech

* Vijay Prashad est un historien, éditeur et journaliste indien. Il est rédacteur et correspondant en chef chez Globetrotter. Il est éditeur chez LeftWord Books et directeur de Tricontinental : Institute for Social Research. Il est chercheur senior non résident au Chongyang Institute for Financial Studies, à l'université Renmin de Chine. Il a écrit plus de 20 livres, dont The Darker Nations et The Poorer Nations. Ses derniers ouvrages sont Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism et, en collaboration avec Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.